モンテッソーリ教師あきえさんとSHELLYさんが子育て対談!子どもの「やりたい!」を生み出すには?

この記事は、モンテッソーリ教師あきえさんとタレントのSHELLYさんによる子育てトークショーを採録したものです。2人で話したテーマは「子育ての"正解"ってなに?」。モンテッソーリ教育に詳しいあきえさんによると、子どもの「自ら育つ力」を引き出す環境づくりが親の役割だといいます。子どもの主体性や好奇心、自己肯定感を高めるためのヒントをお伝えします!

目次

モンテッソーリ教育の理念は、子どもの育ちを環境作りで助ける

SHELLYさん:モンテッソーリ教育とは具体的にどんな教育方法で、何が他と違うのか、詳しく知らない人のためにも教えていただけますか?

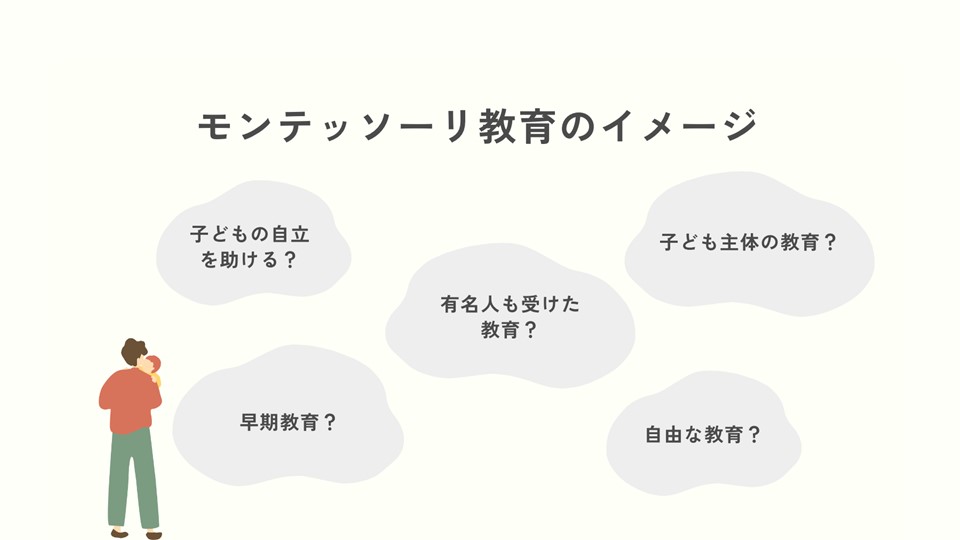

あきえさん:みなさんがモンテッソーリ教育という言葉を聞いて抱くイメージは「子どもの自立を助ける」「有名人が受けた教育」などが多いかと思います。必ずしも「知育」や「早期教育」という考え方に基づく教育法ではありません。

モンテッソーリ教育では、子どもの「自ら育つ力」を尊重し、周りの大人が環境作りを通じてサポートするという考え方を大切にしています。今から110年ほど前に、イタリアの女性医師、マリア・モンテッソーリが築き上げた教育法です。彼女はたくさんの子どもたちを観察する中で「どの子も自ら育つ力を持っている」ということを発見しました。

子どもは与えられた環境からいろいろなことを自ら学び、自分を発達させていく力を持っています。歩くことも言葉を発することも、大人が教え込まなくても自然と体得しますよね。子どもは自分に必要なことを吸収し、自立の方向へ発達させていく力があるんです。

モンテッソーリ教育では、大人が子どもに一方的に教え込むのではなく、子どもの育ちを環境を通して助けていくことを重視しています。子どもがその力をいかんなく発揮できる環境を、私たち大人がどれだけ用意できるかが大事なんです。

SHELLYさん:私も3人の子どもがいます。子どもが育つ「環境を整える」ってそれ自体が大変でもあるんですが、大人の重要な役目だと毎日実感しています。

あきえさん:環境がしっかり整っていると、子どもは自立(自律)していきます。この自立(自律)には2種類あって、一つは自分のことが自分でできるという意味の「自立」。ただ、何でも子どもに一人でやらせるということではなく、時には甘えたり、助けを求めたりすることも自立に含まれます。

もう一つは、感情や行動、欲求をコントロールする「自律」です。この2つの自立(自律)を成し遂げられるように助けることが、モンテッソーリ教育の特徴です。

親のまなざしとしては、子どもを育ててあげているという上下関係ではなく、一人の人格ある人間として対等に捉えることが基本になります。主役はあくまで子どもで、私たちは黒子のように導いていくガイド役なんです。

「この教育法だ!」2人がモンテッソーリ教育に出合ったきっかけ

SHELLYさん:あきえさんには2人の娘さんがいらっしゃいます。お子さんが生まれたことがきっかけでモンテッソーリ教育に出合われたんですよね?

あきえさん:はい。もともとは公立の幼稚園で働いていたのですが、行事に追われ、大人の都合で子どもがカリキュラムに当てはめられている感覚がすごくありました。そんなときに長女が生まれ、初めて抱っこしたときに「唯一無二ってこういうことなんだ」と実感したんです。そして「子どもが尊重されない教育が当たり前なのはおかしい」「もっと子どもが尊重される社会を作りたい」と強く思い、独学で勉強する中でモンテッソーリ教育に出合いました。

SHELLYさん:私も娘を保育園に預けていたとき、先生たちは愛情たっぷりですごくありがたいんですけど、「先生たち大丈夫かな」って心配になるほど行事も連絡事項も多いと感じました。カリキュラムだからやらなきゃいけない、というところもあるのかなと感じます。

私の場合は、長女がとにかく元気で活発なチャレンジャータイプだったんです。それを見た私の姉が「あなたの子どもは多分モンテッソーリがいいよ」と教えてくれて。調べてみたら、「宿題がない、成績がない、試験がない」と出てきて、めっちゃいいじゃん! と(笑)

あきえさん:いいですよね(笑)

SHELLYさん:もちろん、そこからちゃんと勉強して、好奇心を大事にするとか、問題があったときに自分たちで解決させるとか、人間として大事なことを教えるという考え方がすごくいいなと思ったんです。長女に合っていると思って選んだんですけど、結果的に、どんな子にも合う教育なんだなと実感しています。この年齢になったらこれをする、がないのが良いですね。得意な子はどんどん進めるし、ちょっと苦手な子は自分のペースでできる。

あきえさん:おっしゃる通りです。その子のペース、その子のらしさが保証されているので、どの子にも合うと思います。

モンテッソーリ教育で実感! 親もラクになる「環境作り」

SHELLYさん:子どもにモンテッソーリ教育を受けさせて、もう本当にわかりやすく「自立」しているなと実感します。次女が4歳になってから、子どもたちの朝ごはんはノータッチです。全部自分たちで作って、勝手に食べています。

あきえさん:お子さんが自分で? すごい!

SHELLYさん:これはまさにあきえさんがおっしゃっていた「環境作り」の賜物です。環境作りが大事だと知って、子どもたちの食器や朝食の材料を子どもが自分で取れる場所に置くようにしたんです。冷蔵庫の低いところに入れたり、踏み台を置いたり、子ども用の食器を可動式のワゴンにまとめたり。

自分でできるシステムをこっちが準備したら、本当に勝手にやってくれる。朝ごはんを作りなさいなんて言わなくても、たぶん園や学校でいろいろやるのが楽しいから、家でもやりたいんでしょうね。教育としてもいいですけど、親としてもすごく楽です。

あきえさん:本当におっしゃる通りで、環境さえ整っていればできることはたくさんあるんです。「自分でできた!」という成功体験が、自信につながります。マリア・モンテッソーリの言葉にも「子どもが自分でできることを大人がやってあげることは、子どもの成長を邪魔している」というものがあります。

私も、子どもが持つ「自ら育つ力」をどうすれば発揮できる環境を作れるかということを日々大切にしています。

子どもの世界を広げる新聞の“意外な”活用法

SHELLYさん:家庭でできる環境作りで、あきえさんが意識していることがあれば教えてください。

あきえさん:モンテッソーリ教育で特に大事にしているのが「日常生活の練習」です。ぜひ、お子さんを日常の活動に参加させてあげてください。料理をする、植物の世話をする、食器を洗うなど何でも構いません。子どもは家族というコミュニティーの一員です。お子さんがやりやすいように少し環境を整えてあげれば、子どもでもできることはたくさんあります。

特別な知育玩具がなくても、家庭にあるもので十分です。例えば、新聞は子どもの知的好奇心を引き出すツールになります。

長女が今9歳で、活字が大好きな子なんです。1日10~20冊くらい読んでしまうので、本の用意が追いつかない。図書館も毎日は行けないですし。そこで子ども新聞を愛読しています。私も、なるべく本や大人向けの新聞は紙で読むようにしています。

自宅で新聞を読むあきえさん(本人提供)

SHELLYさん:親が本や新聞を読んでいる姿を見せることって大事ですよね。生活の一部として当たり前にやっている姿を見せることが重要だと思います。

あきえさん:そうなんです。スマホだと親が何をしているのかわかりませんが、新聞を読んでいたら「お母さんは新聞を読んでるな」と、何も言わなくても子どもはわかります。

私が「へぇ、そうなんだ~」って声に出して読んでいると、長女が「なになに?」って寄ってきて、そこから会話が深まることもあります。その場で何かにつながらなくても、子どもの中に「あのとき、お母さんがなんか言ってたな」と残ることが、いつか学習の中で結びつくかもしれない。社会問題に自然と興味を持つきっかけにもなります。

それに、新聞は自分が興味のない情報にも向こうからプッシュしてくれます。自分の好みの情報ばかりが寄ってくるネットとは違って、偶然の出合いがあるのがいいですよね。新聞記事はファクトチェックされているし、公平性が担保されている媒体だと思います。

さらに、新聞を使った遊びもおすすめです。例えば、ひらがなを覚え始めた子と「あ」の字を探して丸をつける遊びをしたり、興味のある記事を切り抜いてスクラップしたり。新聞紙でテントを作ることもできます。暑くて外に出られない日など、家でできる遊び道具としても活用できます。

自宅に新聞を置いておくことは、子どもの「やってみたい」という意欲、つまり「内発的動機付け」を引き出すための環境作りの一つになりますね。

「親も完璧じゃなくていい」子育てのイライラの逃がし方

SHELLYさん:私たちの世代は、親は絶対で「言うことを聞かないといい子じゃない」という縦社会で育った人が多いと思います。だからモンテッソーリ教育を実践しようとすると、「言うこと聞きなさいよ!」と思ってしまう自分が出てきて、自分との闘いがすごく必要になる。

あきえさん:そのことに悩んでいる方はとても多いです。

SHELLYさん:子どもにイライラしたとき、あきえさんはどうやって切り替えていますか?

あきえさん:私はあくまでもガイド役で、この子のことはコントロールできないと考えるようにしています。そして、すごくイライラしたときは、空の上から自分を俯瞰(ふかん)して、頭の中でエッセーを書くんです。「あきえという登場人物が、子どもと頑張って対話しようとしているぞ」というように。当事者になると感情が増幅してしまうので、自分も登場人物の一人として捉えるようにしています。

SHELLYさん:なるほど! 客観的に捉えるのですね。

あきえさん:子育てのリアルな悩みについて相談を受けたとき、私は「完璧である必要はない」と伝えています。私たち人間は不完全ですし、感情には揺らぎがある。その揺らぎを、まず自分で受け入れることが大切です。親自身が自分を受容できないと、子どもにも高い期待を押しつけたくなってしまいます。

だから、大人が家でダラダラしたり、ゴロゴロしたりする姿を見せるのも大事。それを率直に子どもに伝えることで、子どもも「あ、人ってこうでいいんだな」と学べる。生き方やあり方を、ともに過ごす中で伝えられることの一つなのかなと思います。

子育ての正解を持っているのはただ一人

あきえさん:では、子育てに正解はあるのか? というと、その正解を持っているのは、ただ一人、子ども自身だと思うんです。この子にとっての正解は、この子自身が持っている。だから、周りがどうとかではなく、この子を見るしかないなと。

私が子育てで持っている軸は、子どもが人生で壁にぶつかったとき、幸せに向かっていく力を育む手助けをしたい、ということです。そして、この子が自分のことを好きでいるお手伝いができたらいいなと。それはつまり自己肯定感ですよね。そのために、子どもを決めつけたり評価したりせず、「あなたはどうしたい?」と問いかけ、いつでも助ける準備はするけど、求めていないなら引く、というスタンスを大事にしています。

SHELLYさん:私も、親がプレゼントできる一番大事なものは自己肯定感だと思っています。ぶれることもありますけど、軸として持っていたいですね。

あきえさん:軸があるから、ぶれても戻ってこられるんですよね。今のように情報が多い時代だからこそ、「自分はこれを大事にしていくんだ」という信念、つまり軸を持つことが、ある意味「正解」なのかなと思います。

モンテッソーリ教師あきえさん×SHELLYさん プロフィール

モンテッソーリ教師あきえ さん(国際モンテッソーリ教師・AMI)

幼稚園教諭・保育士・小学校教諭。2児の母。幼い頃から夢見た保育職に期待があふれる思いとは裏腹に、現実は「大人主導」の環境で、行事に追われる日々。そのような教育現場に「もっと一人ひとりを尊重し、『個』を大切にする教育が必要なのではないか」とショックと疑問を感じる。その後、自身の出産を機に「日本の教育は本当にこのままでよいのか」というさらなる強い疑問を感じ、退職してモンテッソーリ教育を学び、モンテッソーリ教師となる。「子育てのためにモンテッソーリ教育を学べるオンラインスクール Montessori Parents」創設、オンラインコミュニティー「Park」主宰。著書に「モンテッソーリ教育が教えてくれた『信じる』子育て」(すばる舎)、「モンテッソーリ流声かけ変換ワークブック」(宝島社)、「子育ての『引き算』」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。

SHELLY さん(タレント)

テレビのバラエティー番組をはじめ多方面で活躍する傍ら、2020年に性教育を発信するYouTubeチャンネル「SHELLYのお風呂場」を開設。2023年には衆議院法務委員会に参考人として出席し、性犯罪の成立要件を見直す刑法改正案の審議に参加した。内閣府と性的同意に関する啓発活動でコラボレーションしている。