集中度と興味度アップ!脳波測定で分かったしんぶんちゲームの効果

集中力がアップし、興味の幅が広がり、語彙が増える――しんぶんちゲームの知育効果を三つの実験結果からご紹介します。しんぶんちゲームは、新聞を使ったミニゲーム。小学生にゲームで遊んでもらい、脳波を測定して集中度や興味度の変化を確かめたり、ゲームを体験する前後の語彙の変化を調べたりしました。

目次

実験①五つの指標でしんぶんちゲーム中の小学生の脳波を測定

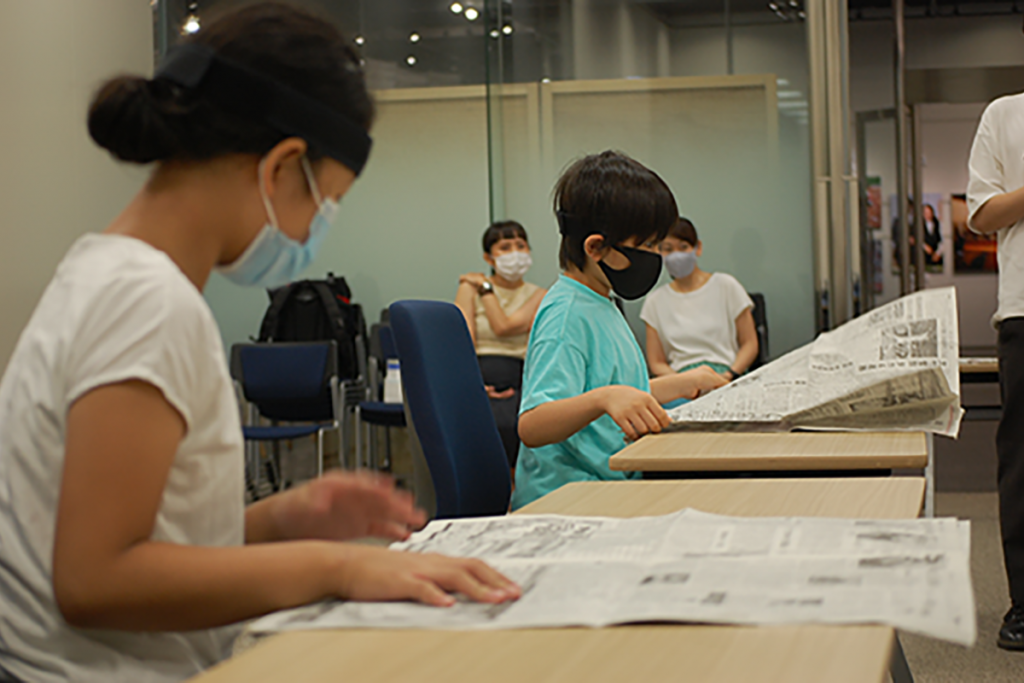

最初の実験は、横浜市のニュースパーク(日本新聞博物館)で実施しました。8人の小学生に協力してもらい、ゲームを始める前と、ゲームで遊んでいるときの脳波の動きを比べました。

(実験は2020年8月に実施/計測器材を用いて脳波を測定しました)

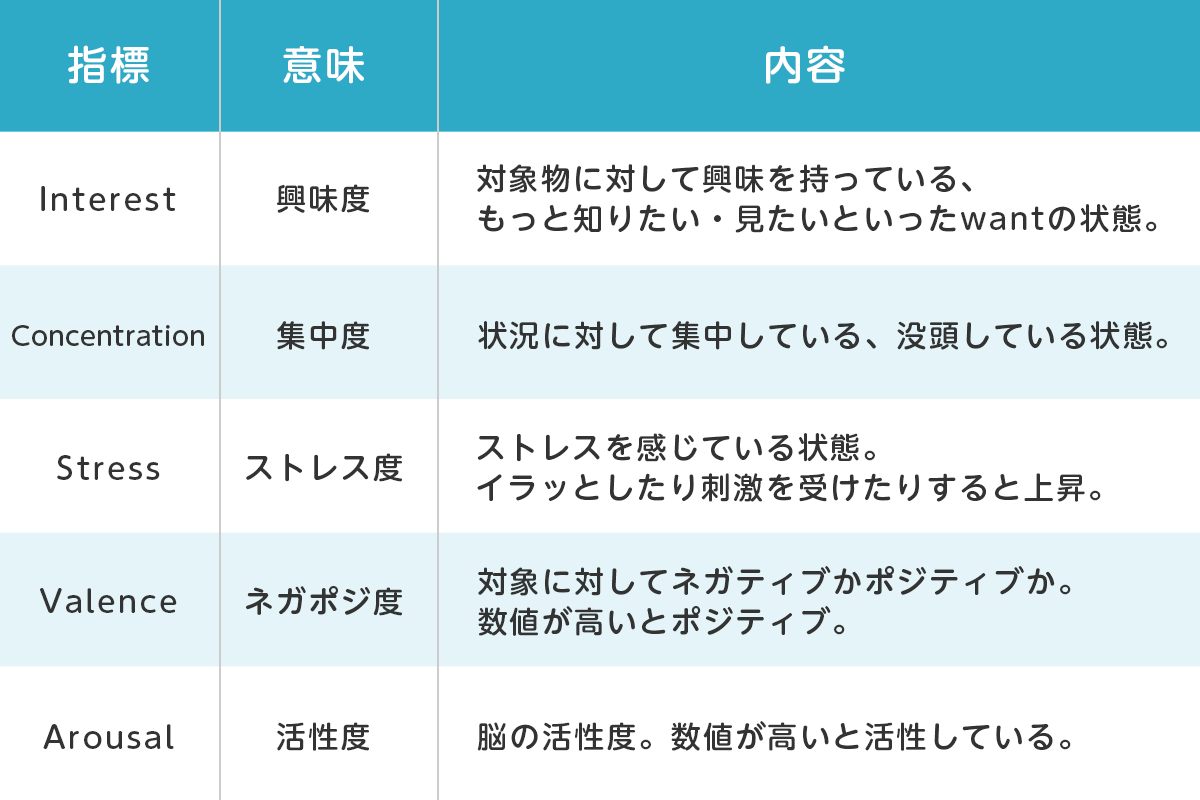

実験では、「興味度(Interrest)」「集中度(Concentration)」「ストレス度(Stress)」「ネガポジ度(Valance)」「活性度(Arousal)」の五つの指標で脳波の変化を測りました。

しんぶんちゲームは、新聞を使ったお題に挑むミニゲームです。小学生の皆さんには、39種類のラインアップのうち、次の6種類のゲームで遊んでもらいました。

・アニマル=新聞から動物の名前を探す!

・チェンジ=見出しの一部をほかの言葉に変えて面白いフレーズを作る!

・プレーン=新聞ヒコーキを作って遠くまで飛ばす!

・モシモ=「宇宙人に出合った時に言いそうな言葉」「宿題を忘れたときの言い訳」などを新聞から探す!

・ファー=新聞から「一番遠いと感じる場所」を探す!

・ロング=新聞1枚を途中で切れないように長く破る!

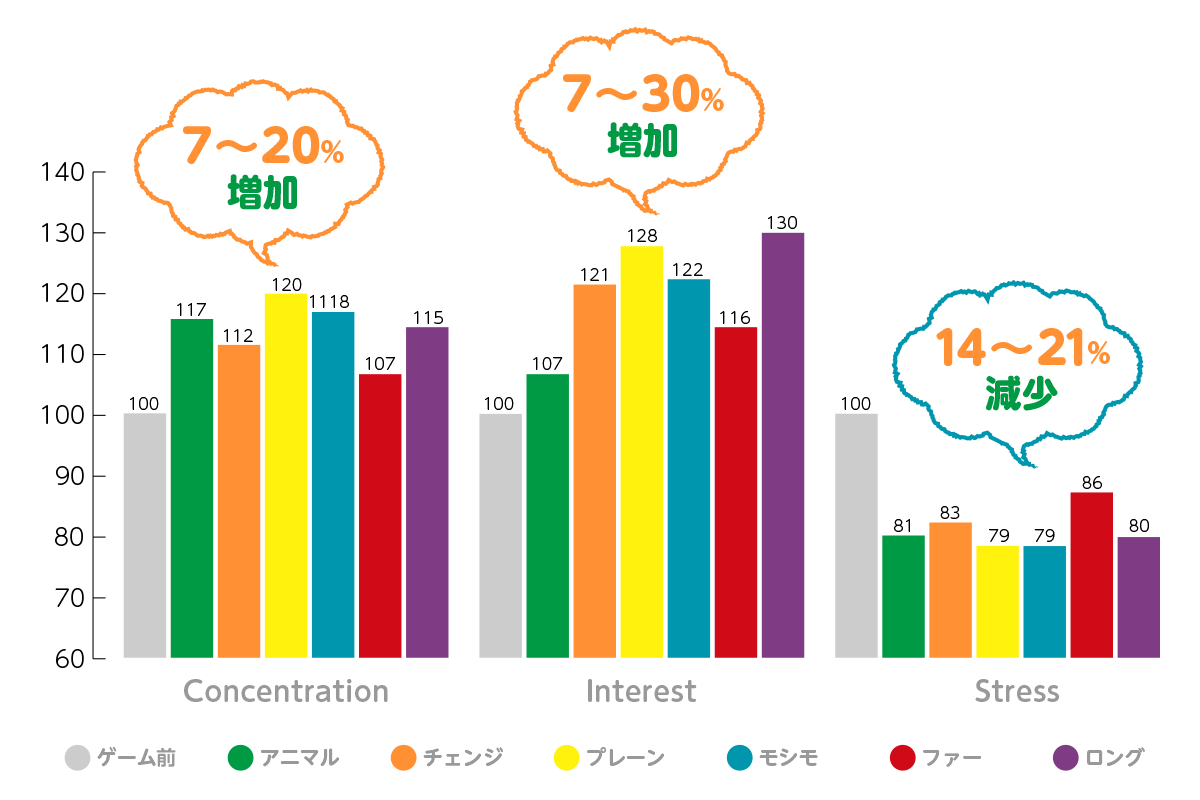

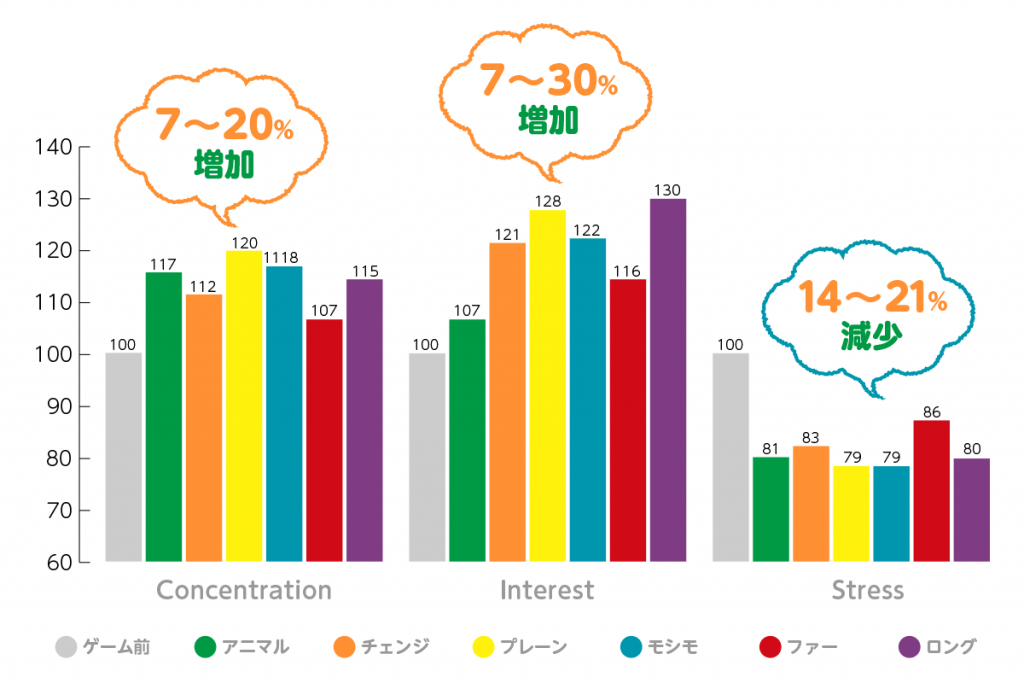

実験の結果を棒グラフで表すとこのようになります。グラフの高さと数字は、ゲームで遊ぶ前(事前安静)とミニゲームで遊んでいる間の脳波の変化率を示しています。

結果①集中度が7~20%アップ

脳波測定で判明したことの一つは、集中の度合いを示す脳波の波形(集中度=Concentration)が7%から20%上昇していること。

ゲームのお題に挑むために新聞を読む過程で、集中力が高まる傾向があることが分かりました。

結果②興味度が7~30%アップ

脳波測定で分かった二つ目の効果は、興味を引かれていることを示す脳波の波形(興味度=Interrest)の上昇です。7%から30%の上昇が確認できました。

ゲームを通じて新聞に触れることで、「もっと知りたい」「もっと見たい」と好奇心が刺激されている様子がうかがえます。

結果③ストレス度は14~21%ダウン

三つ目も興味深い結果です。ストレスを感じていることを示す脳波の波形(ストレス度=Stress)をみると、14%から21%下降していたのです。

しんぶんちゲームの最大の特徴は、遊びながら学べること。

子どもたちがリラックスしながら楽しんでいることが、この実験結果に表れているといえます。

▶しんぶんちゲームはこちらからダウンロードできます!

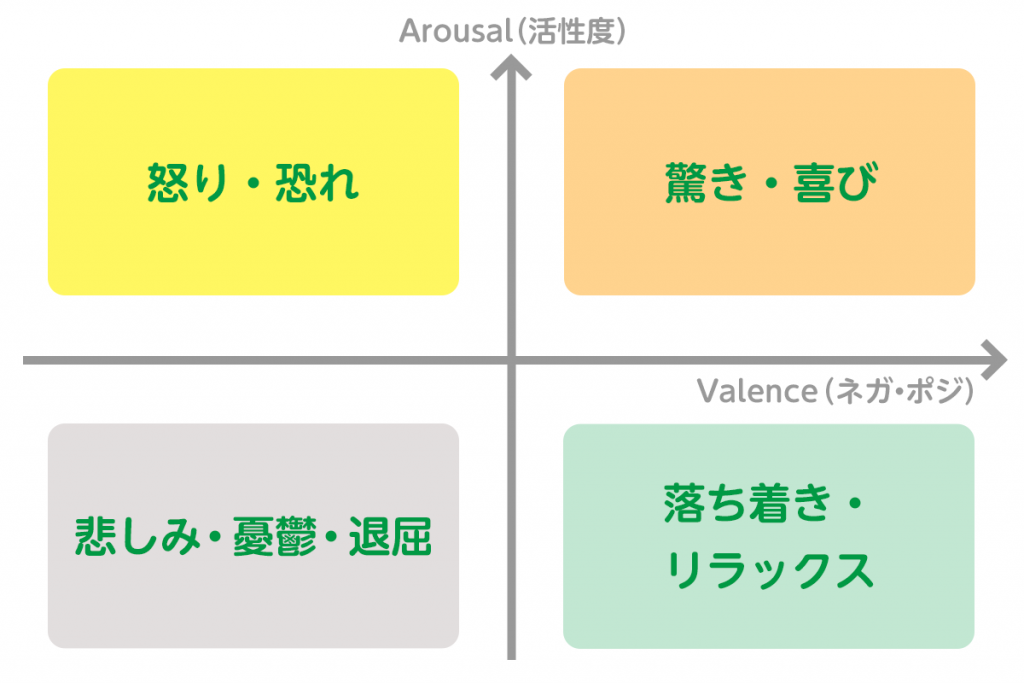

実験②ラッセルの円環モデルで脳波の動きを可視化

二つ目の実験も、小学生8人に協力してもらいました。会場は同じくニュースパーク。

ゲームを始める前と、ゲーム中の脳波の動きを「ラッセルの円環モデル」を使って調べました。

(実験は2020年8月に実施/計測器材を用いて脳波を測定しました)

ラッセルの円環モデルとは

横軸にポジティブやネガティブの相対的な感情値(Valence) を、縦軸に脳の相対的な活性値(Arousal)をとった時、感情が円環状に並ぶというモデルです。

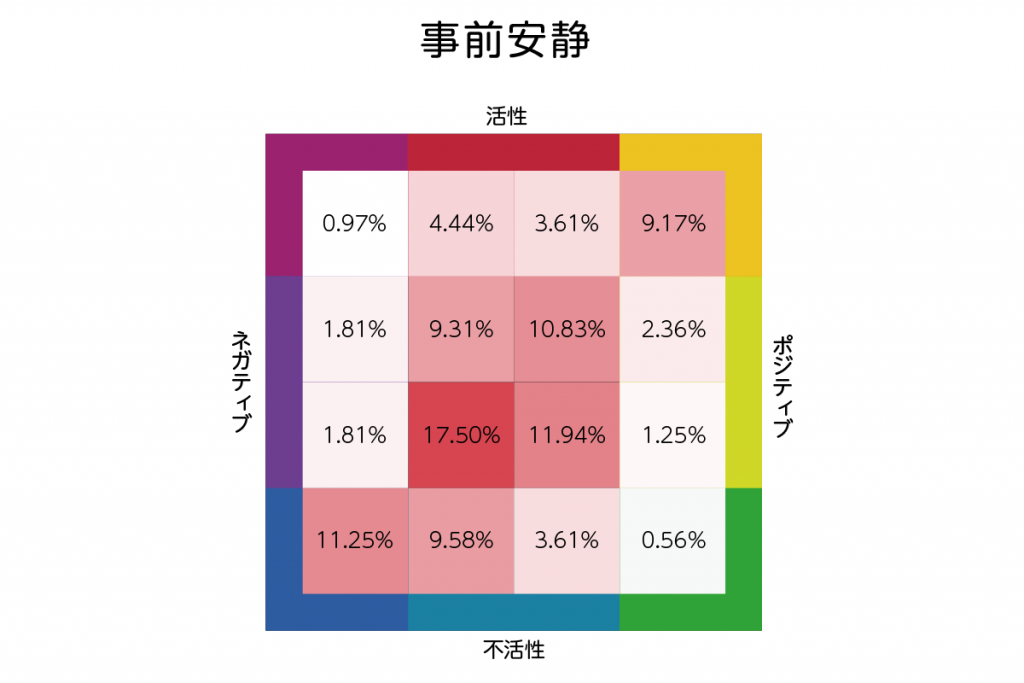

ゲームを始める前(事前安静時)のの脳の状態をマッピングすると、下の図のようになりました。

少し緊張していたのか、ネガティブな感情と脳の不活性を示す左下の領域の反応が強いことが分かります。

実際にゲームが始まるまでは子どもたちも緊張しており、会場はとても静かでした。

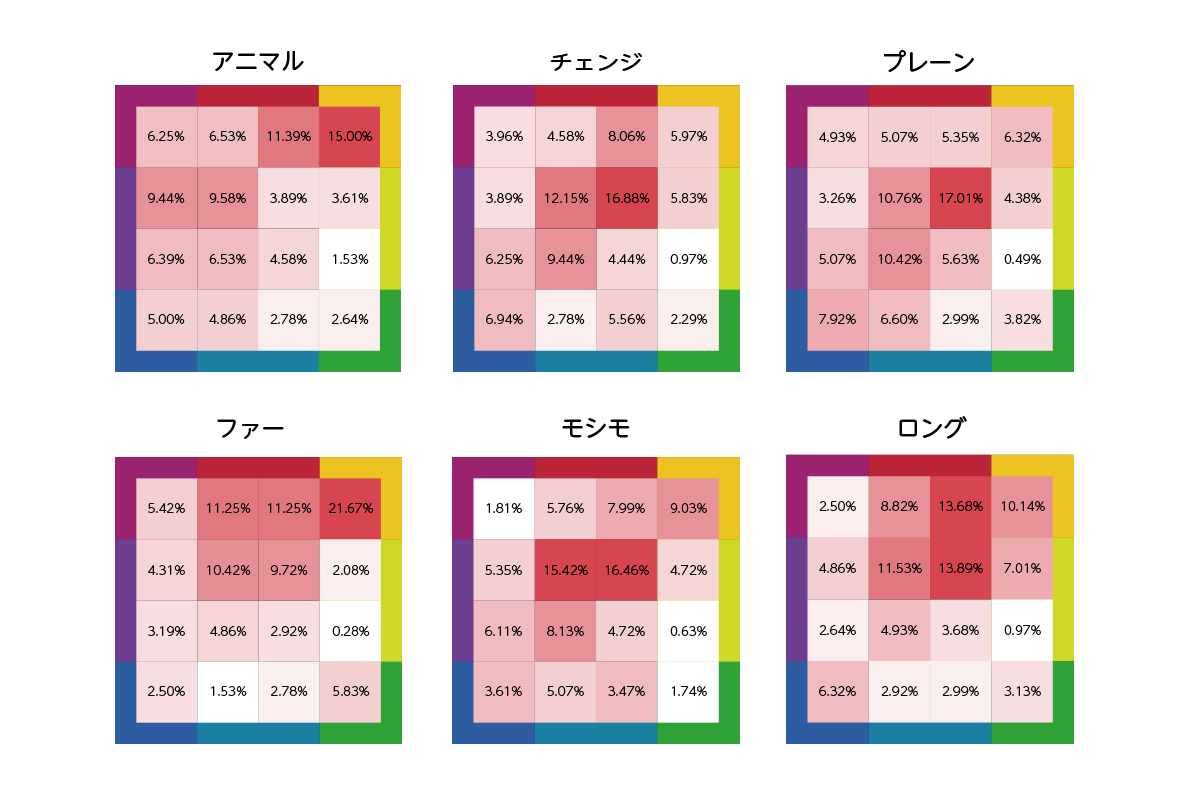

小学生8人に遊んでもらったのは、アニマル、チェンジ、プレーン、ファー、モシモ、ロングの6種。緊張気味だった小学生の脳波は、しんぶんちゲームをプレーしている間、どのように変化したのでしょうか。

結果|脳波が「ポジティブな活性」示す

下の図は、アニマル、チェンジ、プレーン、ファー、モシモ、ロングの6種のゲームごとに、プレー中の脳波の活性度合いを可視化したものです。

いずれのゲームで遊んでいるときも、「驚き・喜び」といったポジティブな感情が喚起され、脳が活性化していることを表す右上の領域の反応が強くなっています。

脳がポジティブな反応を示し、活性化していることが分かります。

▶しんぶんちゲームはこちらからダウンロードできます!

実験③新聞を読んでゲームで遊ぶ→3週間で語彙が増えるか検証

三つ目の実験は、鳥取市の小学校5年生22人に協力してもらい実施しました。

3週間にわたり毎朝、しんぶんちゲームで遊んでもらい、新聞の中から答えを探したり、新聞の見出しをアレンジしてオリジナルの答えを作ったりしてもらいました。

(実験は鳥取市立T小学校で実施。新聞から連想する単語に関する事前調査は2020年10月29日、事後調査は11月19日。この間、5年生22人に毎日、しんぶんちゲームで遊んでもらいました)

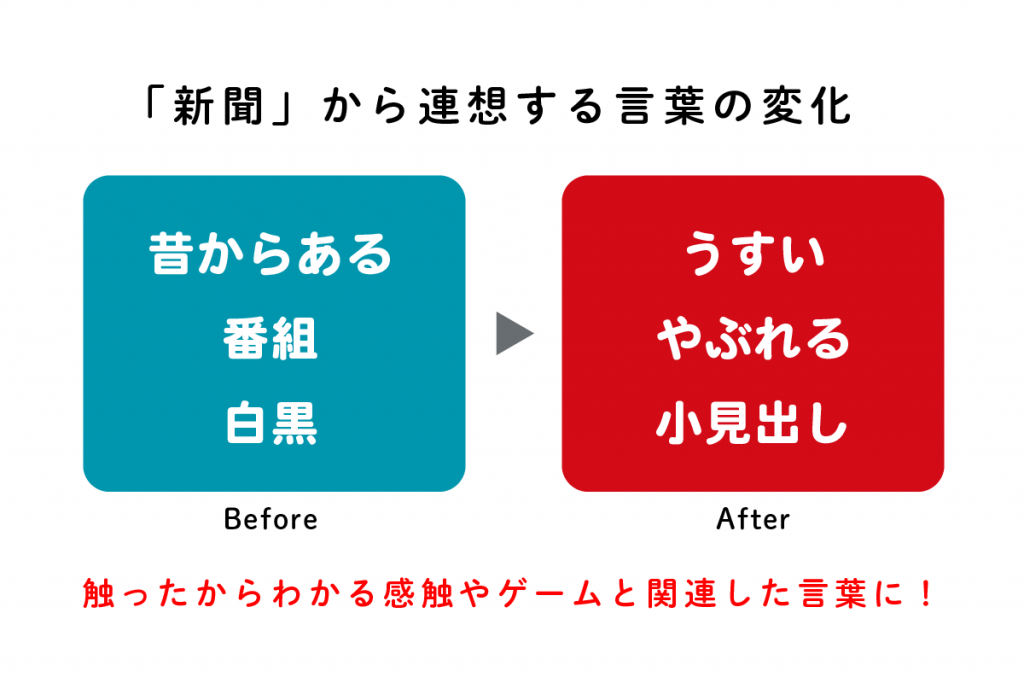

結果「新聞」から連想する単語が34→42に増加

この実験では、開始前と3週間後とで、「新聞」というワードから連想する言葉の数にどれだけ変化があるかを調べました。

実験開始前の事前調査で、小学生が挙げた単語数は34。ゲームを通じて新聞に触れる体験を積んだ3週間後には、単語数が42に増えていました。

「うすい」「やぶれる」「小見出し」など、新聞に手で触れ、記事を読むことで連想につながった単語が増えたことが特徴的です。

この実験では、新聞に触れる経験を習慣づけることで、語彙が増えることが分かりました。

この実験では、新聞に触れる経験を習慣づけることで、語彙が増えることが分かりました。

朝学習の時間に新聞を読み、意見や感想をまとめる「NIEタイム」に取り組む学校は、学力テストの正答率が高い、との調査結果もあります。家庭でも、しんぶんちゲームを入口に新聞に親しむきっかけを作ることで、子どもの語彙を増やし、学力を高めることができるのではないでしょうか。

しんぶんちゲームの効果|集中力を高め、興味の幅を広げ、語彙を増やす

この記事では、しんぶんちゲームが子どもの力を伸ばす「知育効果」について調べた三つの実験結果をご紹介しました。確認できたのは、しんぶんちゲームは集中力アップや好奇心をかきたてる効果が期待できること。リラックスして楽しみながら学べること。そして、語彙が増えること。

何かに集中し、熱中する体験はかけがえのないもの。その集中・熱中から好奇心が育ち、子どもは次々に知識を吸収していきます。

新聞には、好奇心をくすぐるさまざまな分野のニュースが載っています。しんぶんちゲームを通じて手に取った新聞が、子どもたちの好奇心の扉をノックすることができたら、このゲームを開発した私たちにとってこんなにうれしいことはありません。

▶しんぶんちゲームはこちらからダウンロードできます!