はじめての業界研究のやり方完全ガイド|就活の企業選びに効く情報収集術とは?

就労経験のない学生を採用する新卒者採用は「ポテンシャル採用」と言われます。自らの熱量や将来性を企業側にうまく伝えるためには、自己分析と業界・企業研究が欠かせません。この記事では「なぜ業界研究が必要なのか」「どのように業界研究をすれば良いのか」と感じている人に向けて、立教大学キャリアセンター部長の首藤若菜さんが、業界研究の目的や具体的なやり方を詳しくお伝えします。

目次

関連記事:自己分析について詳しく知りたい方はこちら

業界研究の目的と重要性|就活の地図を描く作業

立教大学キャリアセンター部長 首藤若菜(しゅとう・わかな)さん

立教大学キャリアセンター部長 首藤若菜(しゅとう・わかな)さん

ーー業界研究はなぜ重要なのでしょうか。キャリア支援の現場で感じる意義を教えてください。

業界の全体像を捉えることで、働き方や企業選びの視野が広がり、納得感のある進路選択につながるからです。

業界研究は、単に業界を知るためだけのものではありません。社会の仕組みや働くことの意味への理解を深めたり、就職後のミスマッチを防いだりと、さまざまな意義があります。

やりたいことは「自分が知っている世界」の中からしか選ぶことができません。だからこそ、まずはどのような業界が存在しているのかを知ることで、視野を広げ、選択肢を増やすことが大切です。実際、これから就活をする学生にも「関心のある業界を見つけるところから始めてみよう」とよく伝えています。

複数の業界を比較することで、自分が「どんな業界や企業で、どんな働き方をしたいのか」が次第にクリアになってきます。さらに、自己分析と並行して取り組むことで、自分の価値観と業界との相性も見えてくるようになり、納得感のある進路選択へとつながっていくはずです。

ミスマッチを防いで職業選択の納得感を高める

ーー「業界研究でミスマッチを防ぐ」とよく言われますが、具体的にはどういうことを指していますか。

業界研究を通じて、自分の価値観や関心と業界が本当に合っているのかを見極められます。その結果、仕事への納得感や満足度が高まると感じています。

主観にはなりますが、キャリア支援の現場でも、業界研究を丁寧に進めている学生ほど、自分に合った業界や企業を選べている印象があります。具体的に調べていくことで、その業界が社会の中でどんな役割を果たしているのか、企業が従業員に何を求めているのかといったことが見えてくるでしょう。

総合電機メーカーを志望していたある学生は、有価証券報告書で企業の戦略を分析していました。中途採用サイトで求められる人材像を把握し、さらに卒業生への訪問を通して業務のリアルをつかみ、納得のいく企業への入社を実現しました。

例えば、一口に「IT業界」といっても、IT技術そのものを開発する企業もあれば、ITを使って課題解決をサポートするコンサルティング企業もあります。自分がどう関わりたいかによって、選ぶ業界や企業、働き方も変わっていくでしょう。業界研究は自分の進路を具体的に考えていくことにもつながります。

業界に対する理解と熱意を伝える材料になる

ーー 業界を知ることは、自己PRや志望動機の説明にも生きるのでしょうか。

新卒採用は、よく「ポテンシャル採用」と言われます。中途採用と異なり、就労経験がない学生にはスキルや実績などの客観的な判断基準を設けることができません。そのため、将来性や熱意を重視して選考を進める傾向があります。

その中でも、志望動機はとても重要な要素です。しっかりと業界や企業について調べている学生は、「なぜその企業に関心を持ったのか」といった問いに、説得力を持って答えることができます。併せて自分の価値観や強みがその企業の特徴や戦略とどうつながるかを言語化できれば、選考でも評価されやすくなります。

業界研究のやり方|4ステップで深掘り

ーー 就活初心者でも実践できる「業界研究の進め方」を教えていただけますか。

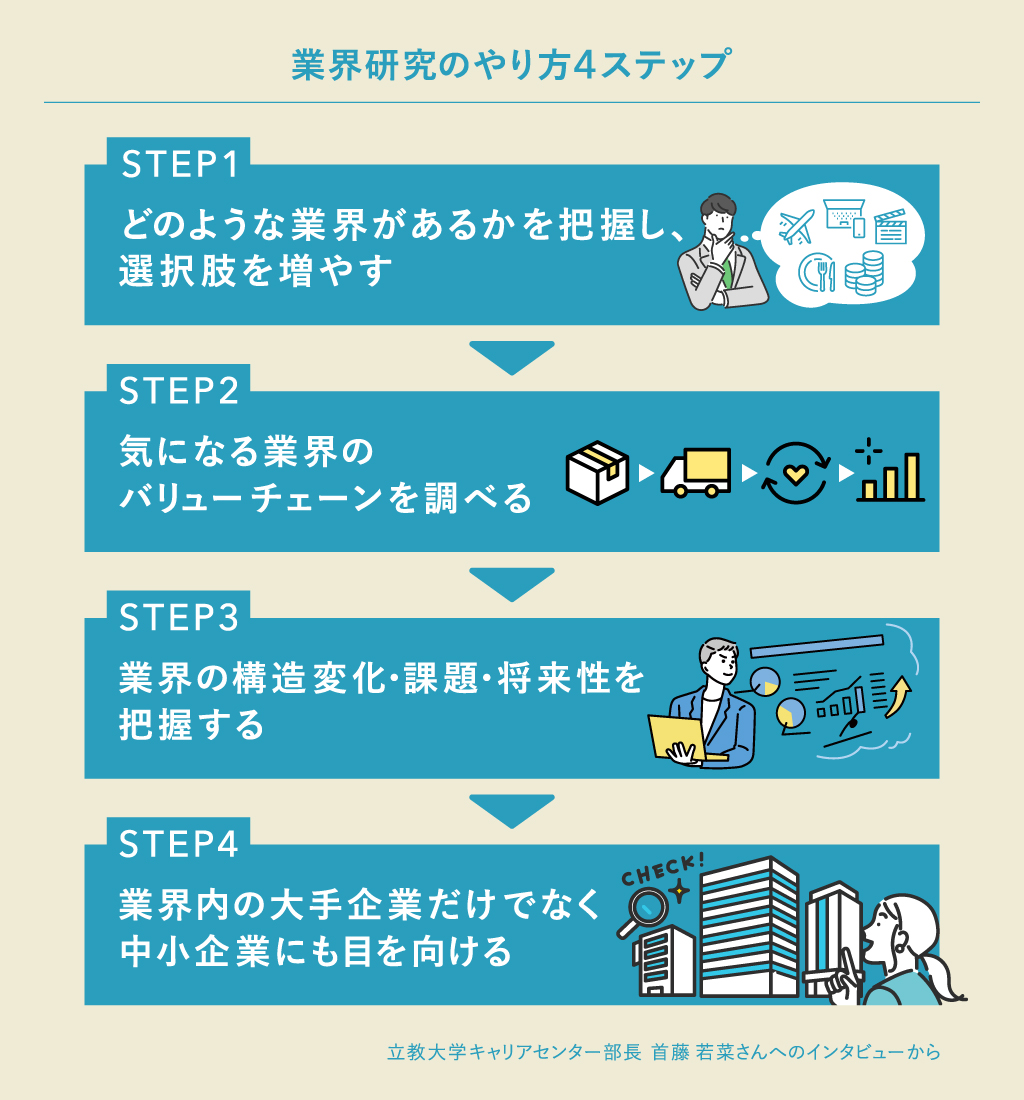

まずは、知っている業界を増やすことで、選択肢を増やすことが大切です。興味のある業界を見つけ、深掘りしていきましょう。

併せて自己分析を行い自己理解を深めることで、より納得感のある進路選択につながります。

STEP1:どのような業界があるかを把握し、選択肢を増やす

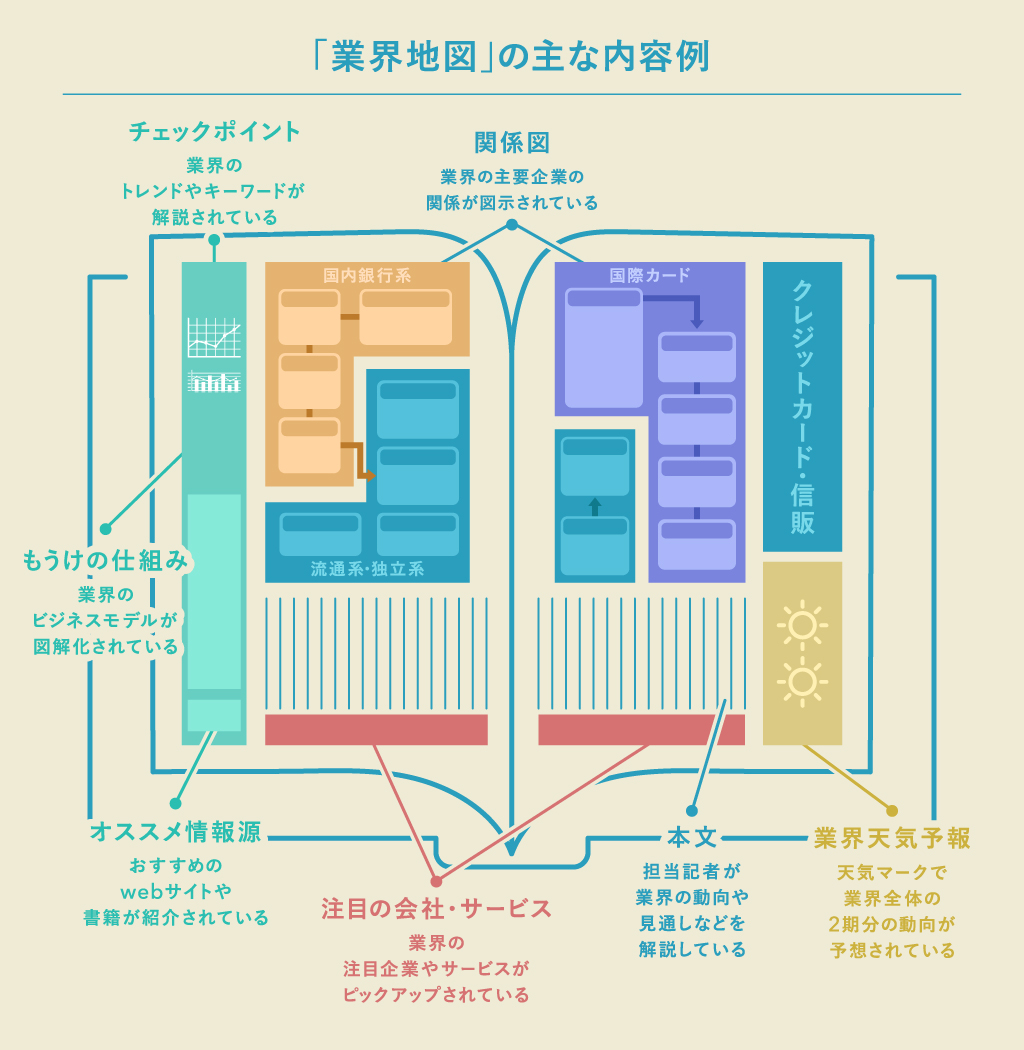

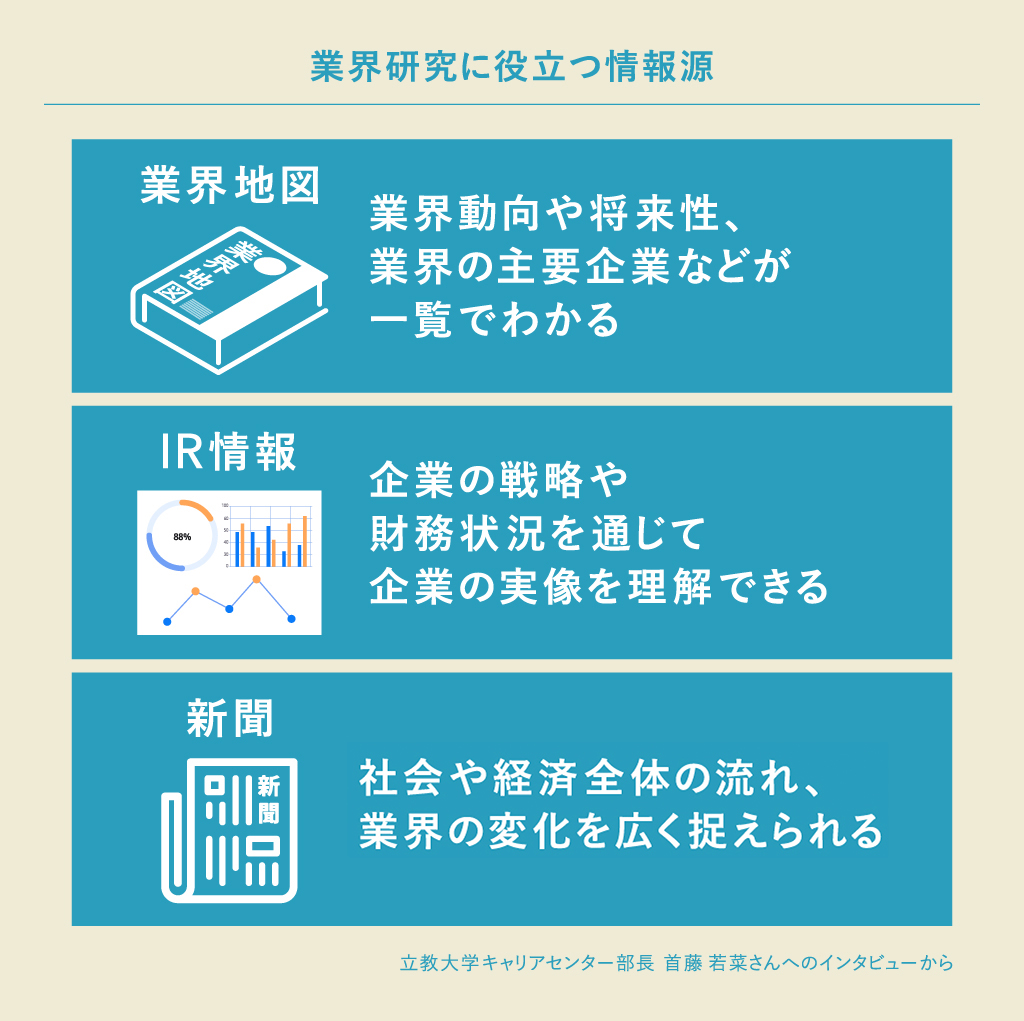

業界を知るために、まずは『業界地図』などを活用して、世の中にどのような業界があるのかを把握していきましょう。『業界地図』には業界動向や将来性、業界の主要企業などが一覧でまとめられています。企業同士のつながりや業界の仕組みなどの解説もあり、これから就活をする学生が活用しやすい内容となっています。また、毎年発刊されるため最新動向が把握できる点も魅力です。

特におすすめなのは、興味のある業界が見つかったらふせんを貼る、マーカーで印をつけるなどの方法で可視化すること。自分が何に興味を持っているのかを客観的に把握でき、後で振り返る時にも役立ちます。

『業界地図』には関連する業界も詳細に記載されているため、そこから新たな関心や視野を広げることができます。例えば、金融に興味があるのであれば、銀行や証券だけでなく、クレジットカード・信用販売や保険、暗号資産・ブロックチェーンなどの分野とも接点があることに気づくでしょう。クレジットカード・信販業界では、航空会社や商社、自動車メーカーなども事業会社として参入していることがわかります。

将来性や年収などを起点に、業界や興味の幅を広げていく方法も良いでしょう。最初から業界を一つに絞る必要はありません。むしろ広く見て、選択肢を増やしていくことが、納得感のある業界選びにつながっていきます。

STEP2:気になる業界のバリューチェーンを調べる

次は業界の「バリューチェーン」をチェックします。バリューチェーンとは、企業がどのようにして価値を生み出しているかを示すフローのことです。原材料の調達から、製造、流通、販売、アフターサービスまで、商品やサービスが届けられるまでの一連の流れを指します。バリューチェーンを理解することで、その業界でどのような仕事に就きたいのか、より具体的な方向性が見えてきます。

例えば、食品業界と言っても、原材料を扱う会社と、流通・販売を担う会社では役割も仕事内容もまったく異なります。どこでどんな強みを発揮しているかを知ることで、「自分はどの段階の仕事に関わりたいのか」という視点が持てるようになります。

『業界地図』は、業界のバリューチェーンを効率よく把握するのに役立つ便利なツールです。ただし、そこに載っていない現場の動きや最新の課題に触れたい時には、他の情報源も積極的に活用することが重要です。

関心のある業界については、将来性や社会的な役割、自分のやりたいことが実現できるかといった観点から、多角的に情報を集めてみてください。幅広い情報が掲載されている新聞やその業界に特化した新聞や雑誌を読むこともおすすめです。有価証券報告書など個別企業のIR情報も組み合わせることで、業界をより立体的に理解できます。

立教大学では新聞の活用を強く呼び掛けており、就職支援プログラムとして関連した講座も実施しています。例えば、業界企業研究のやり方や『業界地図』、『就職四季報』、有価証券報告書の活用術、新聞の読み方などを紹介する内容です。新聞記事を題材に、世界や社会の課題について考えるといった授業もあり、ニュースに触れる習慣を身につけてもらいたいという思いがあります。特に経済系の新聞は、業界の構造や企業の動きを捉えるのに非常に役立ちます。

STEP3:業界の構造変化・課題・将来性を把握する

業界の全体像をある程度把握したら、次は「その業界に将来性があるか」について考えてみましょう。業界の将来性を考える際には、単に成長性の高さだけでなく、「社会課題にどれだけ応えられているか」「社会の変化に対する柔軟性があるか」「新しいビジネスモデルを生み出せているか」などの視点が重要です。また、成長の勢いがないと思われる業界やビジネスでも、社会に提供する本質的な価値や機能、人々のニーズが高ければ、それは将来性があると言えるでしょう。

業界の構造は時代とともに大きく変わります。例えば、製造業は「ものづくり」のイメージが強いかもしれませんが、今はサービス産業化したり、DXに携わったりと、付加価値を生み出す方向に進化しています。

このような変化を捉えずに就職してしまうと、「思っていた仕事と違った」と入社後にギャップを感じる可能性もあります。そのため一つの見方にとらわれず、多角的に業界の動向を調べることが大切です。

STEP4:業界内の大手企業だけでなく中小企業にも目を向ける

就活では、大手企業ばかりに注目してしまう学生が多く見られます。しかし、同じ業界の中小企業にも目を向けることで就職の可能性が大きく広がります。

就職希望の学生1人に対して企業の求人が何件あるかを探った大卒求人倍率調査(2026年卒対象)では、従業員300人未満の企業が8.98倍なのに対し、従業員5,000人以上の超大手企業は0.34倍というデータが出ています(※)。いわゆる売り手市場の今でも、大手企業の採用枠は狭き門となっているのが現実です。

一方で、中小企業にも技術力や社会貢献度の高い企業、働きやすい環境を整えている企業が数多く存在します。『就職四季報 優良・中堅企業版』では、財務状況や離職率、給与水準などから、隠れた優良企業を見つけられます。また、大学の就活支援プログラムやキャリアセンターにある業界研究本なども、企業研究の良いきっかけになるでしょう。

※第42回 ワークス大卒求人倍率調査|リクルートワークス研究所

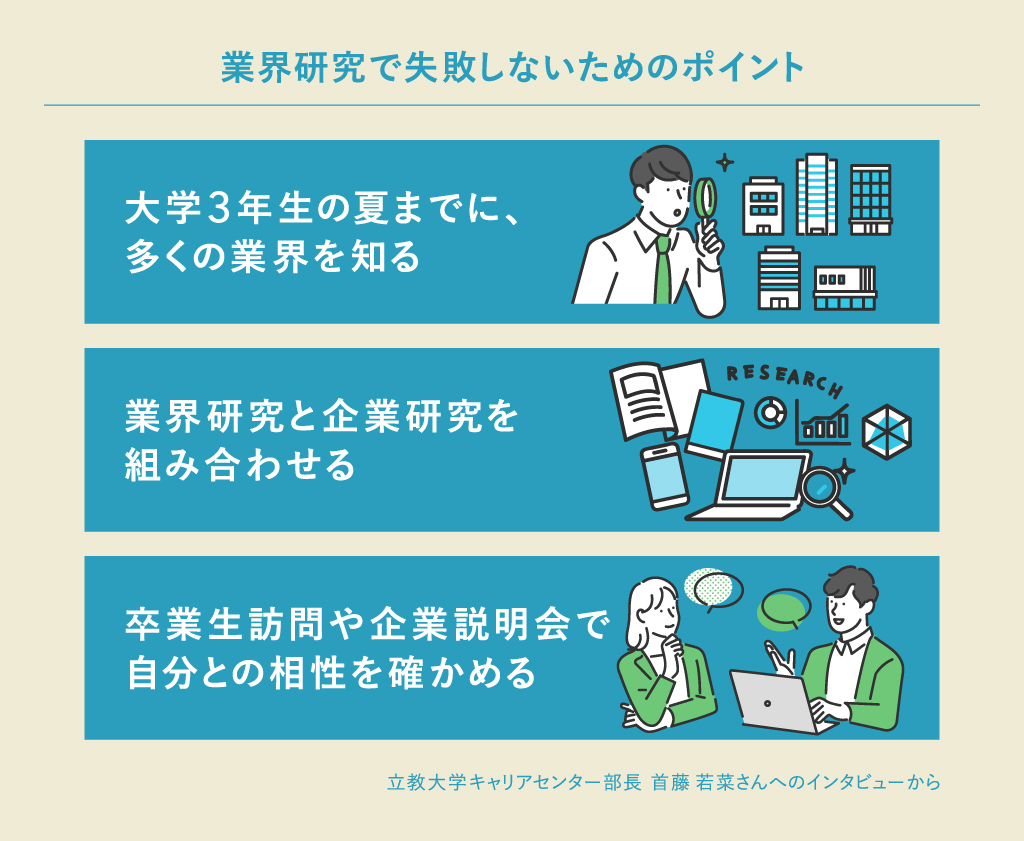

業界研究を成功させるポイント

大学3年生の夏までは、多くの業界を知ることに注力する

ーー 志望業界を絞るタイミングや決めきれない時の判断軸について、どのようにアドバイスされていますか。

志望業界を絞ることに焦る必要はありません。特に大学3年生の夏までは、多くの業界や企業に触れてほしいです。業界を絞るのは、そこからでも遅くありません。

業界を選ぶ時は、「好き」「楽しそう」といった感覚的な要素だけでなく、複数の視点から考えることが大切です。例えば「自分の強みが生かせるか」「長く働けそうな環境か」「企業の姿勢や社会課題への向き合い方に共感できるか」などを軸に考えることで、納得のいく選択につながります。

「好きなこと」「得意なこと」「やっていて楽しいこと」は必ずしも一致するとは限りません。だからこそ、新聞や業界紙を活用しながら情報収集の幅を広げ、関心が強い業界以外にも積極的に目を向けることが大切です。興味がなかった分野にこそ、意外な自分らしい働き方が見つかる可能性があります。

業界に目を向けた次は企業研究を

ーー 業界研究と企業研究を混同してしまう学生もいると思います。それぞれの違いはどう説明されていますか。

厳密に分ける必要はありませんが、それぞれに異なる視点があります。業界研究は業界の社会における役割や構造、将来性を知ること、企業研究は特定の企業の業界内の役割や特徴・取り組み・社風を知ることと言えます。

同じ業界でも、企業によって規模やビジネスモデル、働き方のスタイルは大きく異なります。だからこそ、業界と企業の両方を見ることで、選択肢が広がり、自分に合った進路を選ぶための判断材料が増えていきます。

「この企業が気になる」から入っても、「この業界が面白そう」から始めても構いません。大切なのは、興味をきっかけに情報の幅を広げていくことです。

卒業生訪問などで、実際にその業界で働く人の話を聞く

ーー興味を持った業界や企業との相性を確認するにはどんな方法がありますか。

効果的なのは、実際にその業界で働く人の話を聞くことです。特に一次情報、つまり、自分が直接聞いた生の情報を集めることが大切です。卒業生訪問、企業説明会、インターンシップ、オープン・カンパニーなどを通じて、自分が足を運んで得た情報は印象にも残りやすく、志望動機や面接時の受け答えにも生かしやすくなります。

情報が多すぎて迷う人へ|新聞から始める業界研究

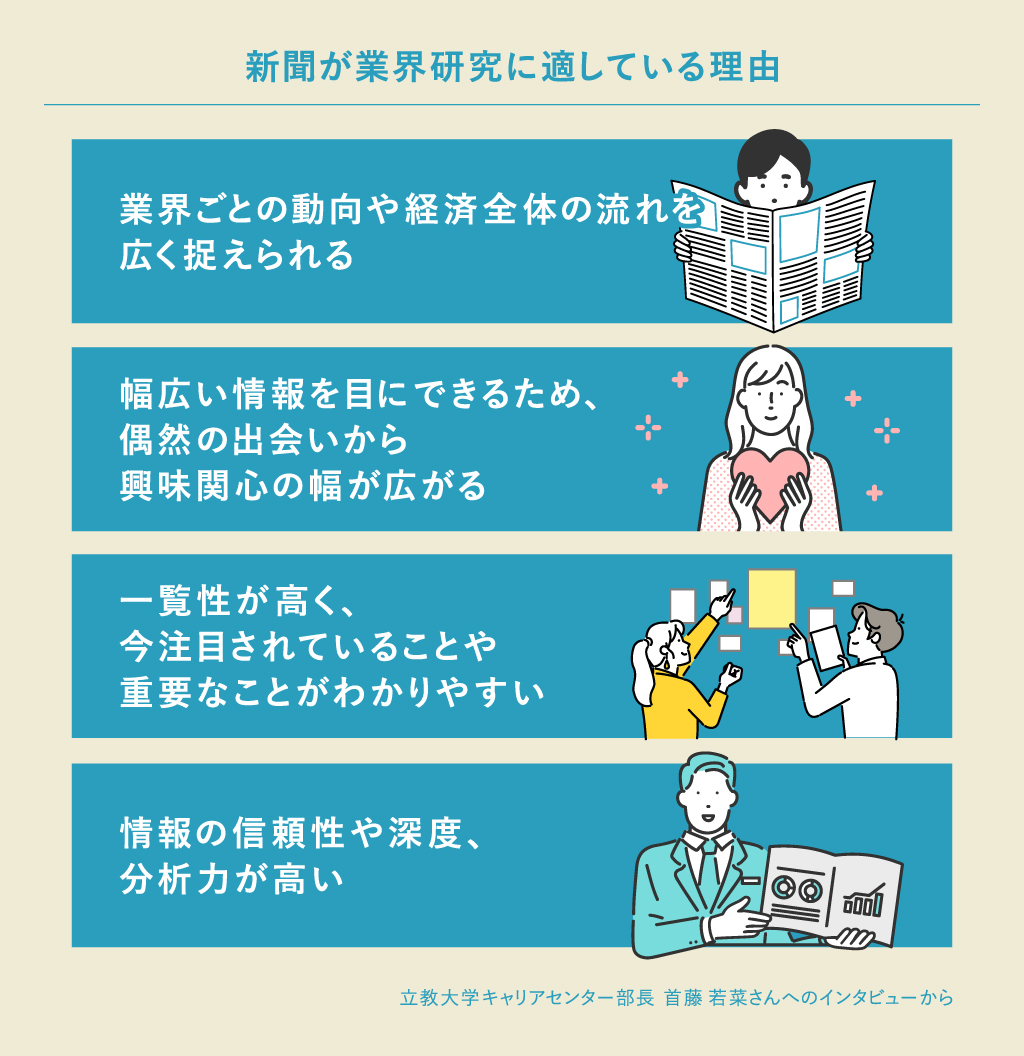

新聞を読むと、社会の中での業界のポジションが把握できる

ーー 先ほど、新聞は業界研究に活用できるメディアだと伺いました。その理由を詳しく教えてください。

新聞は、業界ごとの動向や経済全体の流れを広く捉えることができます。特定の企業動向だけでなく、経済、政治、社会、技術、国際情勢など、さまざまな文脈の中で業界がどのように影響を受け、変化しているかを知ることができるからです。業界への知識の幅を広げ、社会における業界の位置付けを知るには、新聞が適していると思います。

その業界について点ではなく面で捉えたい時、新聞は役立つツールです。自分が関心を持つ業界について、単なる基本情報ではなく、その業界を取り巻く構造や社会的役割を考えるきっかけになると思います。業界にまつわる情報を分析・整理し、自分なりの見解を持つという思考力を身につける上でも有効です。

ーー実際に就活に向けて新聞を読んでいる大学生に話を聞いたこちらの記事でも「記事の見出しを見るだけで、世の中を俯瞰(ふかん)できる。思いがけず興味を引く記事と出合って、視野が広がる」といったメリットが語られていました。インターネットやSNSと比較して新聞ならではの魅力はどこにあるとお考えですか。

インターネットで情報収集をすると、自分の興味関心があるテーマばかりが目に入りやすくなります。一方、新聞は幅広い分野をウオッチし、「社会にとって何が重要なニュースか」を基準に掲載する記事を選んでいます。特に重要なニュースには大きな見出しをつけます。紙面を見ると、自分の関心がないテーマが大きく扱われていることもあるでしょう。

新聞にはこのように偶然の出合いが生まれやすく、興味関心が広がりやすい利点があります。自分が興味関心を持っていなかった業界を知るきっかけにもなるでしょう。重要度の違いも含めて主なニュースがぱっとわかる一覧性も特徴です。

さらに新聞の記事は時間をかけて取材されているため、情報の信頼性や深度が高く、分析が深いという特徴もあります。最新のトレンドや社会問題など、まだ論文が発表されていないようなトピックを把握する際も、新聞が役立ちます。

近年はフェイクニュースや断片的な情報がSNSで拡散されることも増え、情報の真偽がわかりづらくなっています。SNSやショート動画で話題になるニュースには、背景が十分に語られていないものもあります。新聞を読むことで話題のニュースの裏側を理解できることもあるため、このような視点で新聞を読むのも良いと思います。

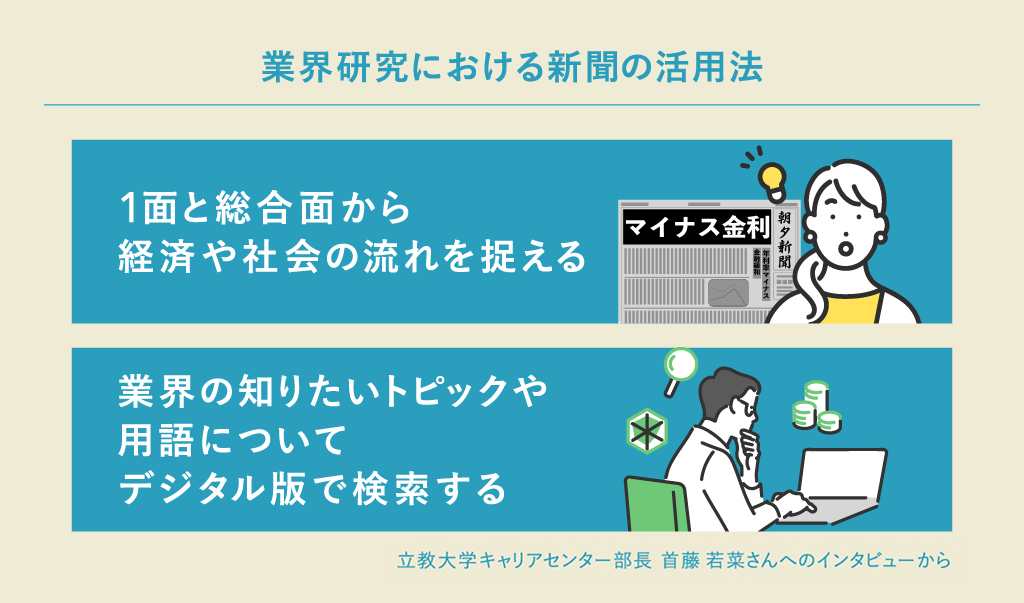

就活に効くおすすめの読み方・活用方法

ーー 学生に新聞を勧める時、どのような使い方や読み方を提案されますか。

視野を広げたい場合は紙の新聞を、興味を持った業界で知りたいトピックがある際は新聞のデジタル版がおすすめです。

視野を広げたいなら紙の新聞がおすすめ

紙の新聞の大きな特徴は、一覧性の高さです。まずは新聞の1ページ目に当たる「1面」とそこから数ページ続く「総合面」を眺めてみてください。ここにはその日の日本と世界のニュースの中で特に重要なものが掲載されており、経済と社会の大きな流れを捉えることができます。新聞は大学のキャリアセンターや図書館に配架されていることが多いです。ぜひ目を通して就活や研究に役立ててください。手頃な学割価格を設定している新聞社も多数あります。実際に購読してみるのも良いと思います。

デジタル版の強みは、キーワード検索による情報の深掘り

一方、デジタル版の新聞では、キーワード検索を活用して興味のある業界や話題にすぐアクセスできるのが特徴です。気になる用語やトピックをデジタル版で検索し、どの企業や業界がそのトピックに向き合っているのか情報を得てみましょう。検索を通じて自分の関心と業界をつなげることができます。

紙面やデジタル版の両方を併用することで、物事の大きな面から細かいところまで知ることが可能です。情報の「深さ」は新聞の魅力だと思います。興味のあるテーマに深く触れ、納得のいく業界選択につなげましょう。

業界研究でわかる、仕事のリアル。だからこそ納得できるキャリア選択へ

就活における業界研究は、単に業界を知るための手段ではありません。社会の構造を理解し、自分がどのように社会と関わり働いていきたいのかを考えるプロセスでもあります。何よりも、「知る」ことで進路の選択肢を増やすことが可能です。

情報があふれる今の時代だからこそ、表面的なイメージ・人気だけで企業を選ぶのではなく、その業界の構造や将来性、社会課題との関わりなどを丁寧に掘り下げていく視点が必要です。同じ業界でも、業種や企業規模によって実態は大きく異なります。調べてみることで、「思っていたイメージと違った」と気づくこともあれば、「自分の価値観とぴったり合っていた」と思える出合いがあるかもしれません。

そのためにも、業界研究では新聞のような偶然の出合いがある情報源を活用するのがおすすめです。毎日、幅広いジャンルのニュースやトピックに触れることで、関心のなかった業界への視野も自然と広がり、自分の軸との接点が見えてくることがあります。納得感、そして満足度の高い進路選択をするためにも、十分な業界研究をして就活に臨んでいきましょう。

立教大学キャリアセンター部長 首藤若菜(しゅとう・わかな)さん

立教大学キャリアセンター部長 首藤若菜(しゅとう・わかな)さん

山形大学助教授、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス客員研究員、日本女子大学准教授などを経て、2011年立教大学に経済学部准教授として着任。2018年より同学部教授。2022年よりキャリアセンター部長。専門分野は労働経済、女性労働論、労使関係論。