【就活攻略】自己分析の手順を解説|内定への第一歩は「自分軸」を持つこと

就活で自分に合った企業や職種を選ぶためには、自己分析が欠かせません。しかし、具体的に何をすれば良いのかわからず、手が止まってしまう人も多いのではないでしょうか。株式会社ジコリカイ代表取締役の八木仁平さんに「なぜ自己分析が必要なのか」「どのように進めれば良いのか」を具体的に解説してもらいます。

目次

関連記事:業界研究・企業研究について詳しく知りたい方はこちら

自己分析は就活だけでなく、今後のキャリア形成にも生きる重要なプロセス

――なぜ就活で自己分析が重要なのか教えてください。

株式会社ジコリカイ代表取締役 八木仁平(やぎ・じんぺい)さん

自己分析は自分の価値観や得意なこと、興味関心を明確にするプロセスです。どのようなキャリアを積みたいのか、何を重視して働きたいのかを考えることは、自分に合った仕事や企業を選ぶ指針になります。今後の自己実現や生き方を左右する軸となるため、人生の岐路となる就活のタイミングでしっかり自己分析してほしいですね。

就活や将来のキャリアの基盤を築く

――自己分析が就活やその後のキャリアにどのように影響するのか、具体的に教えてください。

自己分析は就活だけでなく、その後のキャリア形成にも直結します。特に就活では、自分が何をしたいのか、そして企業が何を求めているのかを理解することが重要です。どちらか一方が欠けているとミスマッチが起こりやすく、「なかなか内定をもらえない」など就活が難航する可能性があります。

また、自分に合わない企業に入社すると、「思っていた仕事と違う」というネガティブな気持ちを感じやすくなります。結果、モチベーションが上がらない、成果が出せないなどの理由から、早期退職や転職を繰り返すことにもなりかねません。将来的なスキルや経験を積み上げていくことも難しくなります。

大事・得意・好きを明確にすることで「自分軸」が持てる

――自己分析ができていないと、自分に合う企業や働きやすい環境を選べないということですね。

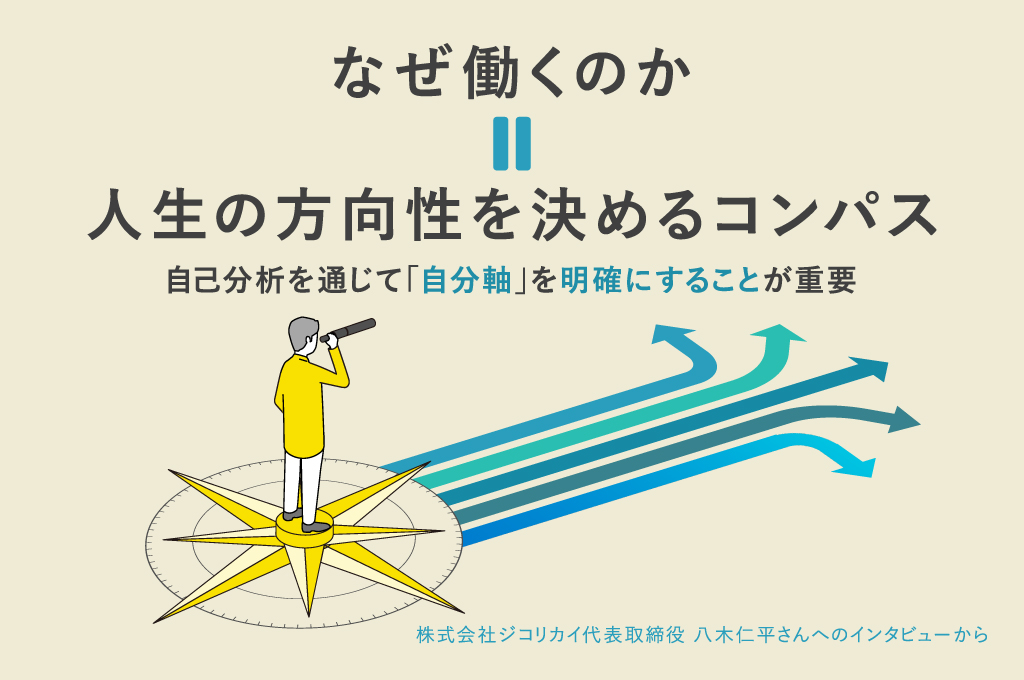

その通りです。自分が本当にやりたいことを実現するには「なぜ働くのか」という問いに対する自分なりの答えを持つことが大切です。その答えが、人生の方向性を決めるコンパスになります。仕事を単なる収入源ではなく、自分の理想を実現する手段と捉えることで、より納得感のあるキャリア選択ができます。

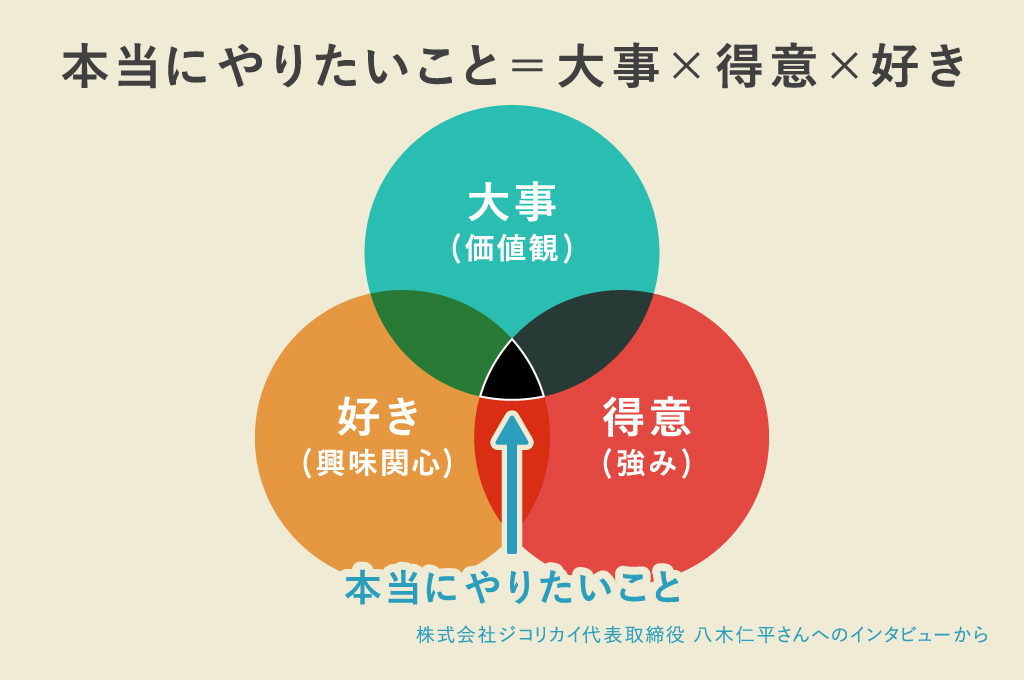

就活では企業の知名度や給与・待遇といった「他人軸」に流されやすいですが、自己分析を通じて「自分軸」を持つことで、自分に合った職場を選びやすくなります。その際に意識したいのが、次の三つの視点です。

- 何を大事にするか(価値観)

- 得意なこと(強み)

- 好きなこと(興味関心)

どれか一つだけを指標にするのではなく、この三つを総合的に見ることで、自分が本当にやりたい仕事や適した職種が見えてきます。これらを満たす仕事に就くとモチベーション高く取り組めるため、成果を出しやすくなり、仕事へのやりがいも感じられるようになるでしょう。

――三つの指標があるのですね。その中でも特に大切な指標はありますか?

三つの中では「価値観」が最も大切です。価値観が明確であれば、自分の選択に迷いがなくなり、企業選びやキャリア設計の軸がぶれにくくなります。結果として、面接でも一貫した回答ができ、自信を持って就活に臨めるでしょう。

興味関心や得意なことは年齢やキャリアの変化によって変わる可能性がありますが、価値観は基本的に変わりません。だからこそ、早い段階で自分の価値観を理解し、それを軸に企業選びをすることが、長期的なキャリア形成では重要です。

――価値観を明確にすることは、仕事の成果にも影響するのでしょうか?

そうですね。価値観が明確な人ほど、仕事に対する納得感が高まり、集中力が増します。自分にとって重要なことを理解していることで、人の目を過度に気にせず行動できるようになるためです。

例えば、米コーネル大学が実施した5000人のアメリカ人を10年間追跡調査した研究では、自分の価値観に従って生きる人ほど収入や貯金額が多いことが明らかになっています。これは、モチベーション高く仕事に取り組むことで収入が増え、また、自分の生き方が明確であるため無駄遣いが少なく貯金が増えるためと考えられます。

一方で、価値観が不明確なまま就活をすると、企業の知名度や待遇などの他人軸、外的要因に流されがちです。就職後に「思っていた将来像と違う」「やりがいがもてない」など、仕事がつらくなる可能性も出てくるでしょう。そのため、自分が本当に大切にしたいことを基準に仕事を選ぶことが、長期的な満足度やキャリアの充実につながるのです。

効果的な自己分析をするための三つのポイント

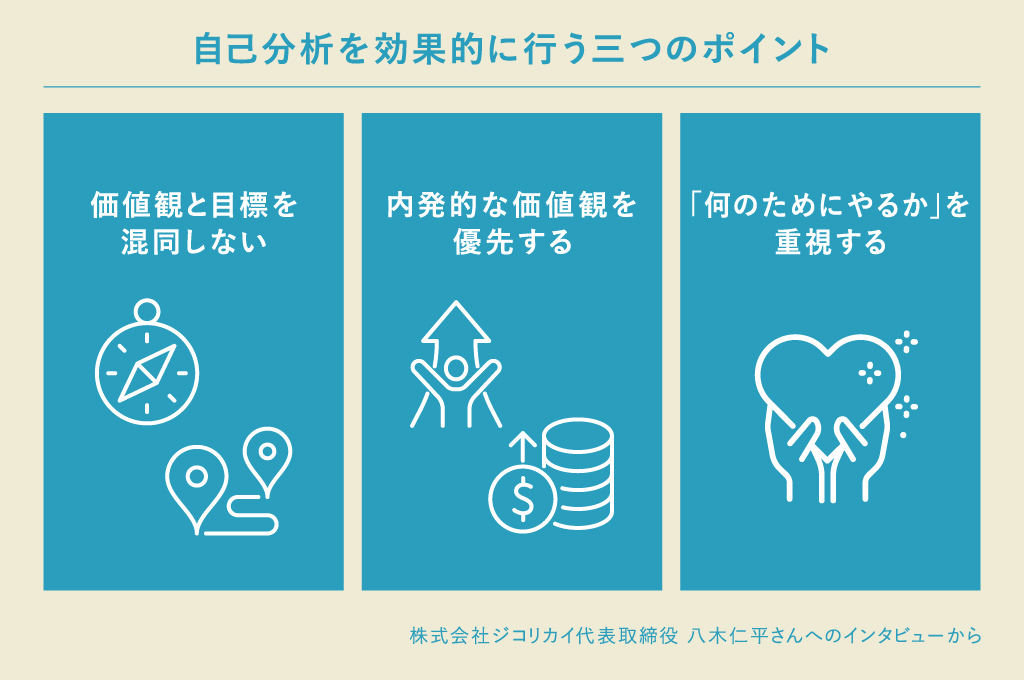

①価値観と目標を混同しない

ーー 自己分析する際に、特に注意したい点やコツはありますか。

良くある間違いの一つが「価値観」と「目標」を混同してしまうことです。価値観がコンパスなら、目標はチェックポイントのようなものだと考えてください。まず価値観を明確にし、次にそれを実現するために必要な目標を設定するという順番が重要です。

この順番を誤ると、「頑張っているのに満たされない」「途中でモチベーションが下がる」といった状況に陥りやすくなります。

――八木さんは価値観と目標をどのように整理されていますか。

私は「自分自身が夢中になれる仕事を通じて、好きなことに夢中に生きられる人を増やしたい」という思いを大切にしています。この価値観を具現化した目標として「自己理解プログラムや動画コンテンツ、著作などを通して多くの人に学びを共有する」ということを掲げています。つまり、ほしいものは「お金」ではなく、お金の先にある別のものです。例えば「〇〇円稼ぐ」という目標を設定しても、それが価値観とずれていれば、達成しても一時的な満足感で終わり、燃え尽き症候群になりかねません。

大切なのは、自分の価値観に沿った目標を設定することです。そうすることで、モチベーションが自然と湧き続け、持続的に取り組むことができます。

②内発的な価値観を優先する

価値観には「お金を稼ぎたい」「高い地位に行きたい」などの「外的な価値観」と、「成長したい」「自由に生きたい」など「内発的な価値観」があります。先ほど話に出ましたが、前者が他人軸、後者が自分軸です。

自己分析では、内発的な価値観を優先することが大切です。外的な価値観は時代や環境によって変化しやすく、それだけを軸にすると「自分が本当にやりたいこと」が不明確になり、迷いや不安が生じやすくなります。社会の変化など外的な要因に左右されない、自分の根本的な価値観を見極めることが大切です。

③「何のためにやるか」を重視する

就活では「やりたい仕事は何か?」と考えがちですが、それよりも「何のために仕事をするのか?」という目的を明確にすることが重要です。これは、先ほどお話した価値観と目標の関係とも深くつながっています。目的は働く意義や理由を示し、目標はその目的を実現するための具体的な道筋です。

自分がどんな価値観を大切にしているかを理解すると、それに沿った目的を設定しやすくなります。例えば、「人の役に立ちたい」という価値観を大切にしている場合、「仕事を通じて社会貢献をする」という目的を設定できるでしょう。その目標として「医療分野で働く」「教育を通じて社会に貢献する」など、さまざまな選択肢が考えられます。

このように働く目的を明確にすることで、自分の価値観に合った仕事・企業を選びやすくなり、納得感のあるキャリアを築きやすくなります。さらに、自分の価値観と仕事が一致すると、仕事への充実感ややりがいも感じやすくなるでしょう。

就活で使える自己分析のやり方|「大事」「得意」「好き」の見つけ方

ここからは、自己分析の柱となる三つの指標の見つけ方について、具体的に伺います。

「大事(価値観)」の見つけ方

――自分の大事なこと・価値観を明確にするには、どのように自分を掘り下げれば良いでしょうか?

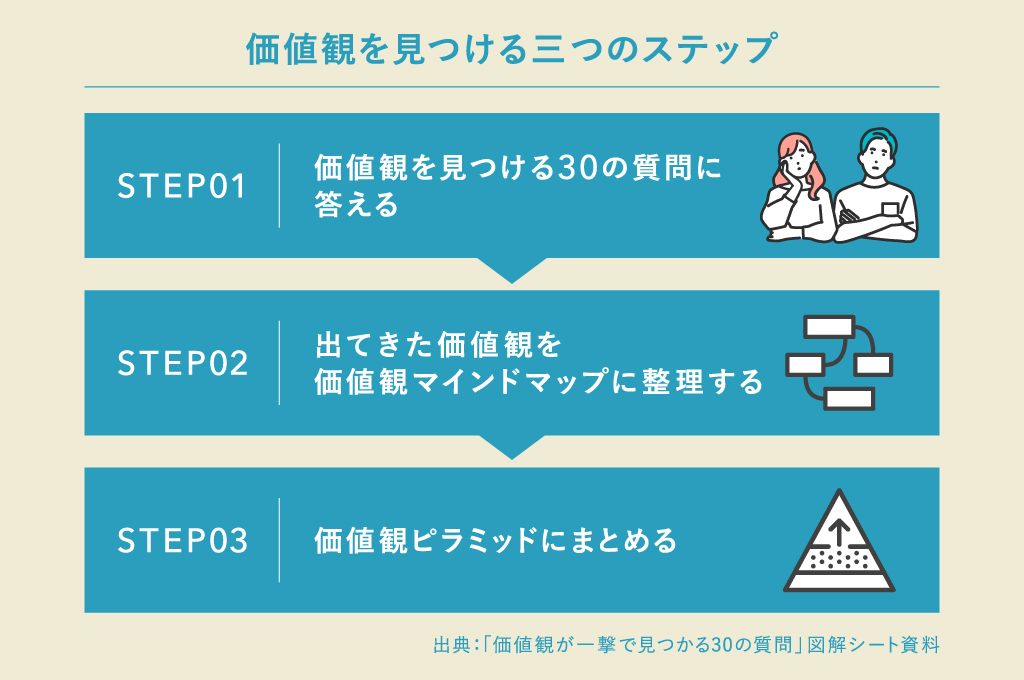

私が経営する株式会社ジコリカイでは「価値観が一撃で見つかる30の質問」という資料を提供しています。この質問に答えることで、自分の価値観を整理し、可視化できます。価値観を見つける手順は次の3ステップです。

- 価値観を見つける 30の質問に答える

- 出てきた価値観を価値観マインドマップに整理する

- 「価値観ピラミッド」にまとめる

まずこの30の質問に答えて、出てきた価値観をリストアップしてみましょう。次に、類似する価値観をグルーピングし、マインドマップに整理します。自分の価値観の方向性が見えてくるでしょう。

そして最後に「価値観ピラミッド」にまとめてください。価値観ピラミッドは、自分の価値観を階層的に整理し、優先順位を明確にするフレームワークです。土台となる価値観を配置し、それを満たすことで実現したい価値観を上に積み重ねていきます。最上位には最終的な目的を配置します。

例えば、土台に「安心」、中間に「挑戦」、最上位に「成長」を置いた場合、まず「安定できる環境」が必要です。その基盤があるからこそ挑戦でき、挑戦を重ねることで成長が実現します。もし「安心」が欠けていると、思うように前に進めないかもしれません。

このように掘り下げていくことで、自分が何を大切にし、どのような順番で価値観を満たしていくべきかが分かりやすくなります。何を優先するべきかがはっきりすると、迷いや不安が減り、自分らしい生き方を実現しやすくなるでしょう。

参考までに「価値観が一撃で見つかる30の質問」の一部を紹介しますね。

最期を迎えたあと、周りの人から「お金持ちな人だったね」と言われたい人はあまりいないですよね。この質問は、内発的な価値観を見つけるのに有効です。どのような人だったと言われたいか、また「〇〇な人生で最高だった」と思いたいか、この点が自分にとって内発的な価値観だと言えるでしょう。

質問2「これまで感動した出来事は何ですか?」

読んだ本や観た映画、実際の経験の中で心を動かされた瞬間を振り返ってみましょう。感動するということは、自分の価値観がその出来事と共鳴した証拠です。具体的なシーンと理由を掘り下げることで、自身の価値観を整理できます。

――就活の際、価値観が合う企業かどうかは、どのように判断できるのでしょうか。

企業の理念や経営方針に共感できるかを確認しましょう。企業のホームページや採用ページ、企業説明会の情報を基に、自分の価値観と照らし合わせてみてください。

価値観が一致している企業は、長くモチベーションを保って働ける可能性が高いと判断できます。

「得意(強み)」の見つけ方

――次は得意(強み)について教えてください。そもそも強みとはどんなものなのでしょうか。

強みとは、自分にとっては当たり前にできるけれど、他の人にとってはそうではない能力のことです。また「人のために」と考えなくても自然にやってしまう行動や、いわゆる「おせっかい」も強みとなります。

強みを理解することで自分に適した職種を選びやすくなり、より充実感を持ってキャリアを築けます。しかし、強みは自分にとっては当たり前であるからこそ、自分では気付きにくいものです。

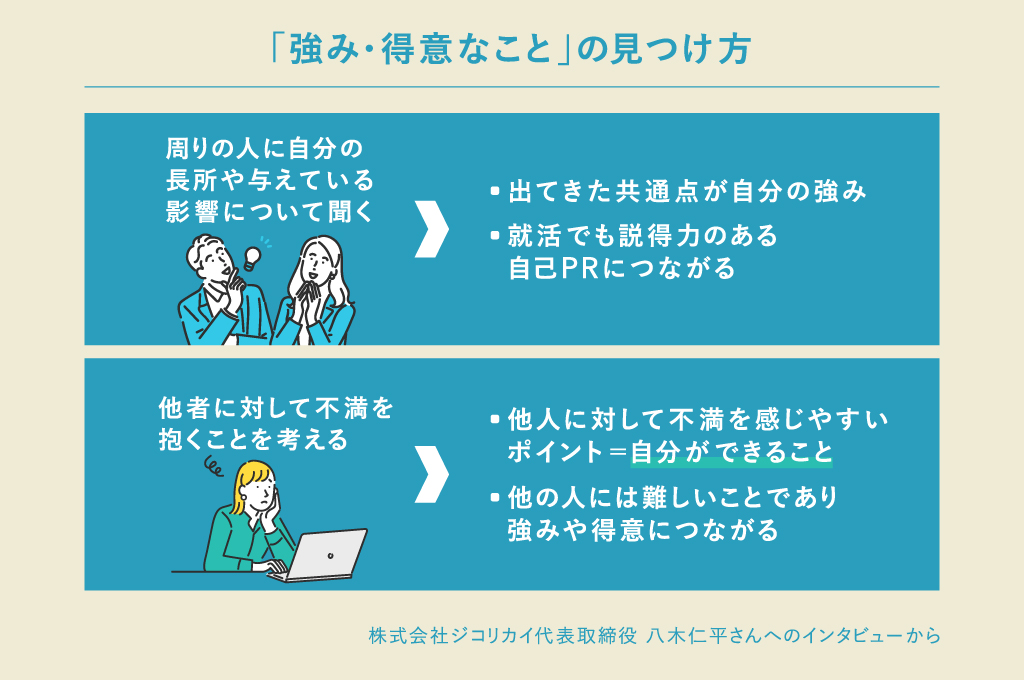

――自分の強みを見つける方法を具体的に教えてください。

一つは、周囲の人に聞くことです。例えば次のような質問をしてみましょう。

- 私の長所はどこだと思う?

- 私ってどんな影響を周りの人に自然と与えていると思う?

多くの人に尋ねるほど、共通する意見が見えてきます。それが自分の強みである可能性が高いです。

人に聞くことで、就活の選考でも「私は周りからこういう人間だと言われます」という伝え方ができます。他者の視点を取り入れることで、説得力のある自己PRにもつながります。就活の面接対策としてもおすすめです。

――人に聞く以外で、自分自身で強みに気づく方法はありますか?

他者に対して不満を抱くポイントを考えてみるのも良いでしょう。自分ができることほど、できない人に対して不満を感じやすいものです。

例えば、気を遣えない人にいら立ちを感じるなら、人に配慮できる力を持っていると言えます。要領を得ない話し方にイライラするなら、論理的に話すのが得意かもしれません。

このように、自分が「普通にできる」と思っていることが、実は他の人には難しいこともあり、それが強みにつながります。

「好き(興味関心)」の見つけ方

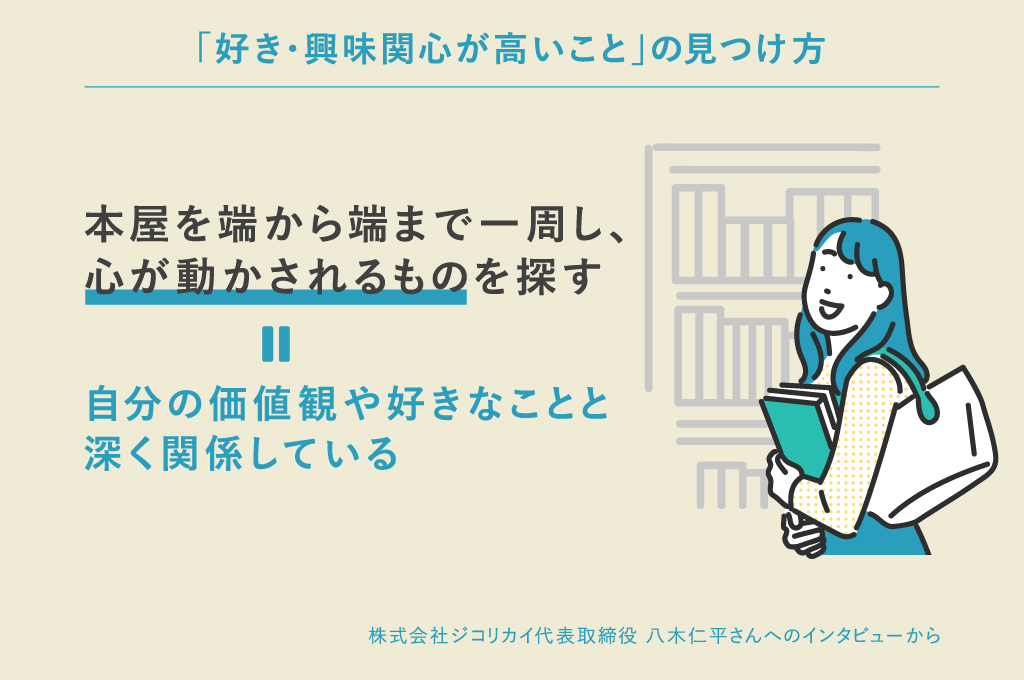

――最後に自分の興味関心の見つけ方を教えてください。

自分の興味や関心を知るためには、本屋に行くのがおすすめです。本屋を端から端まで一周し、どのジャンルの本に目がいくのか、どのテーマに心が動かされるのかを探してみましょう。関心が向くものは、自分の価値観や好きなことと深く関係しています。

好きなことは業界選びの基準にもなります。例えば、スポーツに関心があるならスポーツビジネスの業界、環境問題に興味があるなら環境コンサルティングなど、自分の関心が高い分野と職業を結びつけることで、よりやりがいのある仕事を見つけることができるでしょう。

――他にはどのような方法がありますか。

四季報や業界マップを活用する手も有効ですが、自分の関心が高い業界を見定めるには新聞が役立ちます。新聞には、さまざまな業界の最新動向が掲載されています。継続して目を通すことで、より自身の興味の方向性を明確に把握できるでしょう。

自己分析ツールを活用するのも有効

――ネット上には就活生向けの自己分析ツールも多く公開されています。ツールを活用するメリットはどのような点にありますか。またツールの選び方のポイントがあれば教えてください。

自己分析ツールを活用することで、「何となく理解している自分の特徴」を明確に言語化できます。自分に対して新たな気づきを得られることもあります。こうしたツールは特に自分の「得意なこと」を見つけるのに活用できます。

ただし、活用する際は科学的根拠がしっかりしているツールを選んでください。例えば、就活目的であれば、ポジティブ心理学の第一人者であるクリストファー・ピーターソン博士とマーティン・セリグマン博士が中心となって開発した「VIA-IS(Values in Action Inventory of Strength)」や、米ギャラップ社が開発した「クリフトンストレングステスト®︎」という診断ツールがおすすめです。

これらの自己分析ツールを通じて自分の強みや興味を明確にした後は、それをどの業界や企業で生かせるのか考えることが重要です。

新聞科学研究所の「自分の強み」診断テストでは、10の質問に答えると、あなたの特長が分かります。自分の強みについて考えるきっかけに、ぜひ試してみてください。

新聞は就活の心強い味方! 自己分析に生きる活用方法

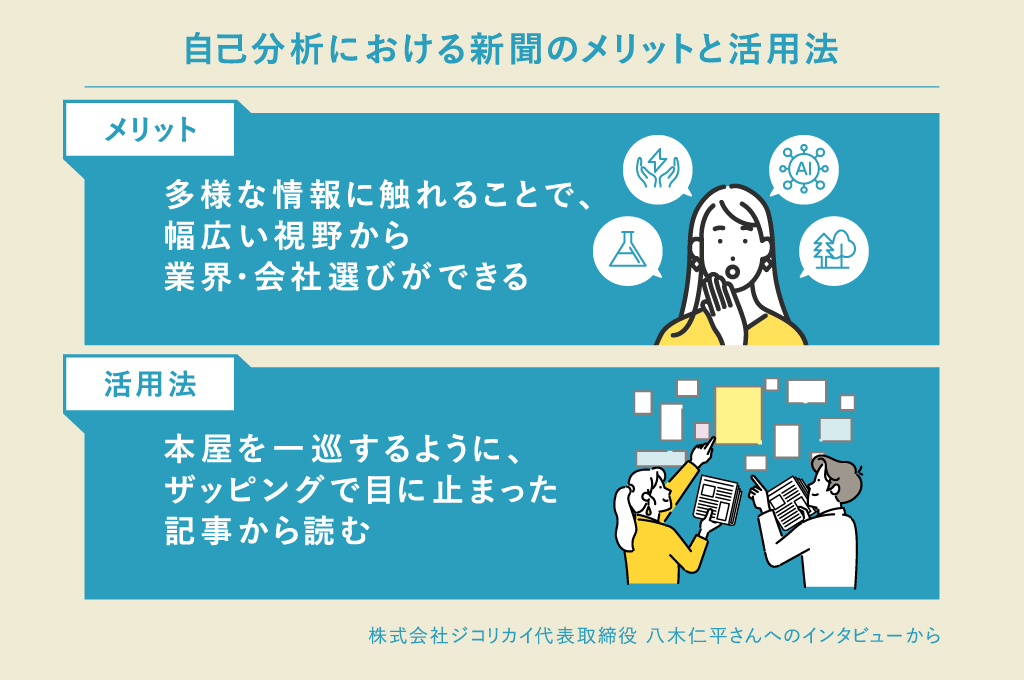

多様な情報に触れることで、幅広い視野から業界・企業選びができる

――先ほど、自分の興味関心のある分野を深める手段の一つとして、新聞が有効とおっしゃっていました。就活生は新聞を読んだ方がよいのでしょうか。

新聞はぜひ読んでみてください。これまで新聞を読んだことがない人は、まず大学の図書館で触れてみるのもいいと思います。新聞はアルゴリズムに左右されず、幅広い分野の情報を提供してくれます。思いがけない記事との出合いを通じて、新たな興味や関心を発見できます。

就活に必要な自己分析や業界研究のためには、多様な情報を収集し考察するプロセスが欠かせません。SNSは情報収集の手段として便利ですが、多様な情報を得られるとは限りません。表示される情報はユーザーの検索履歴や興味に基づいて選ばれるため、視野が偏りやすいという側面があります。幅広い視野から業界・企業選びをするなら、SNSなどのネット情報よりも新聞の方が有用でしょう。

ザッピングで目に止まった記事から読んでみよう

――自己分析に役立つ新聞の読み方やポイントはありますか。

新聞に慣れていないうちは、効率的に読むのがなかなか難しいものです。自己分析の一環として活用するなら、まずは「ザッピング」から始めてみるのがおすすめです。ザッピングとは、本屋でさまざまなジャンルの本を眺めるように、新聞全体をざっと見渡し、目に留まった見出しや記事をチェックする方法です。「何となく気になる」「この話題を知るとメリットがありそう」と感じる記事があれば、それが自分の興味を知る手がかりになります。

新聞を継続的に読み、気になった記事をピックアップしていくと、政治、経済、スポーツ、社会問題など、自分の関心があるジャンルの傾向が見えてきます。まずは気軽に新聞を手に取り、心ひかれる記事を見つけることから始めてみましょう。自己分析のヒントが得られると思いますよ。

自己分析を通じて納得のいく就活とキャリアを実現しよう

自己分析について、株式会社ジコリカイ代表取締役の八木仁平さんに解説いただきました。自己分析は、就活の成功だけでなく、その後のキャリアにも大きな影響を与えます。自分が「何のために働くのか」を明確にすることで、企業選びの軸がぶれにくくなり、納得のいくキャリアを築きやすくなります。

自己分析する際は、価値観、強み、興味関心の三つの指標を掘り下げましょう。その中でも興味関心を探るのに新聞は有効です。今興味を持っている業界だけでなく、幅広い視野から業界・企業選びができます。

就活を控えている方は、この記事で紹介した自己分析の方法を活用し、自分に合ったキャリアを見つけてください。

株式会社ジコリカイ代表取締役・八木仁平(やぎ・じんぺい)さん

株式会社ジコリカイ代表取締役・八木仁平(やぎ・じんぺい)さん

高知県生まれ。早稲田大学卒業後、ブロガーとして独立したものの、お金以外の働く目的を見失って鬱状態に。本当にやりたいことを見つけるため、独自の「自己理解」に取り組む。2017年、その手法を体系化したノウハウを提供する株式会社ジコリカイを創業。著書「世界一やさしい『やりたいこと』の見つけ方」(2020年、KADOKAWA)は累計30万部を超える。ブログは累計2600万ページビュー、X(旧Twitter)フォロワー数は5万人超。