「ガクチカ」だけでない大学サークルのメリットは?就活を成功に導く情報収集のルーティンも紹介

大学生ならではの青春といえば「サークル活動」。自由な雰囲気があるので、人間関係を築きやすく、先輩やOBから就活に役立つ情報を得られるといったメリットもあります。4人の大学生に、サークルで学んだ人間関係の築き方や、サークルに入っていたことで就活に役立ったことを聞きました。4人の先輩たちのリアルな声は、サークル選びに悩む新入生にとって特に参考になるはずです。記事の後半では、就活で役立つ情報収集のやり方も紹介しています。

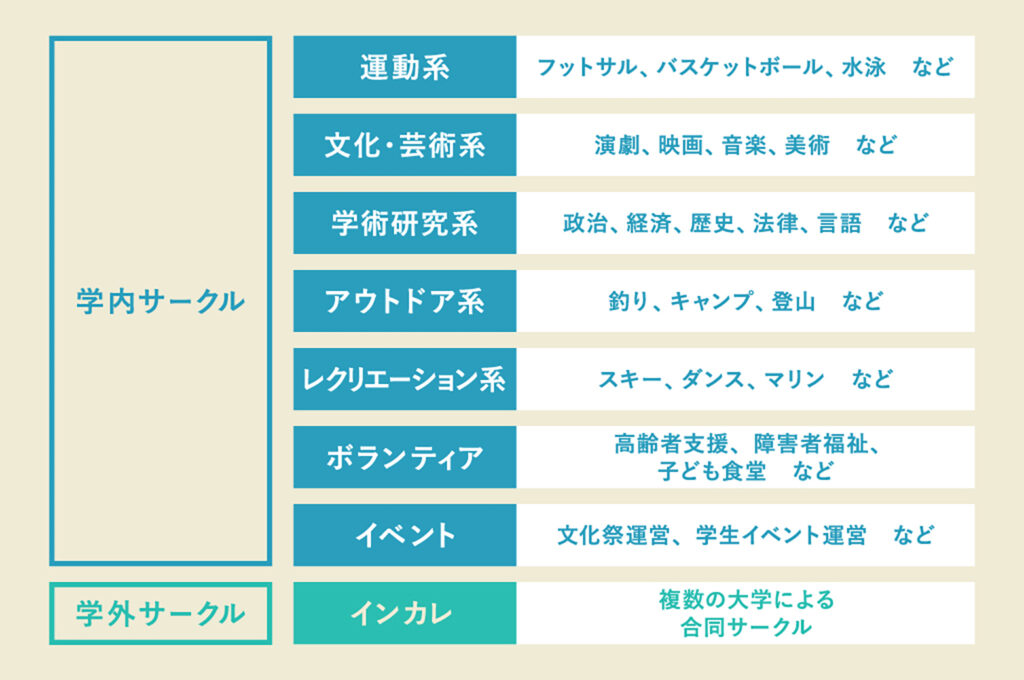

サークルにはどんな種類がある?部活とはどう違う?

これまで大学内のコミュニティー活動は、学生同士の交流の場、同じ目標をやり遂げる経験を作る場として、大学内で日常的にコミュニケーションをする一つの集団生活という役割を果たしてきました。その生活では、先輩が自身の経験で得られた知見を後輩に伝える、同期が何かに困ったらお互いに助け合う、そんな関係性を自然と築くことができるので、学生同士の絆を深めるきっかけ作りにもなっています。

それでは、大学内にどんなコミュニティーがあるのか詳しく見ていきましょう。大学内のコミュニティーは「サークル」と「部活」の2つに分けられます。

- サークル:学生が立ち上げた課外活動。部活と比べ自由度が高い

- 部活:大学の公認団体。大会やコンクールでの成果を目指し、活動頻度が高い

サークルは部活よりも自由な雰囲気があり、メンバーの裁量で活動できるため、まずは趣味として楽しみたい、授業やアルバイトと上手く両立させたい、といった希望を持つ学生にも合います。

サークルを選ぶ際に大事なことは、在籍する大学にどんなサークルがあるかを把握すること、長期的に取り組んでみたい分野のサークルかどうかしっかり吟味することです。また、会費や活動頻度においても無理なく続けられそうか確認することも大切です。もし興味のあるサークルがあれば、新入生向けの説明会に足を運んだり、直接先輩たちに話を聞いてみたりすると良いですね。

サークルでの活動エピソードは就活の自己PRで使える!

サークルでは、学年や学部・学科の垣根を超えて、さまざまな人たちとの出会いがあります。自分と全く異なるバックグラウンドの人もいれば、似たような興味関心事を持つ人との出会いもあるでしょう。ときには大学授業でのテストの相談をしたり、就活での悩み事を話したりと、大学生活で役立つ有益な情報交換をする場としても活用できます。

また、サークルは就活での自己PRの材料にもなります。就活では、面接官から大学生活の思い出を詳しく聞かれることがあります。そこで、自分自身の成長の過程を示すエピソードとして、サークルでの経験を話すことができるでしょう。特に、サークル内で大きな実績を残すことができた、チームで何かをやり遂げることができた、そんなエピソードであれば自己PRの武器になるに違いありません。

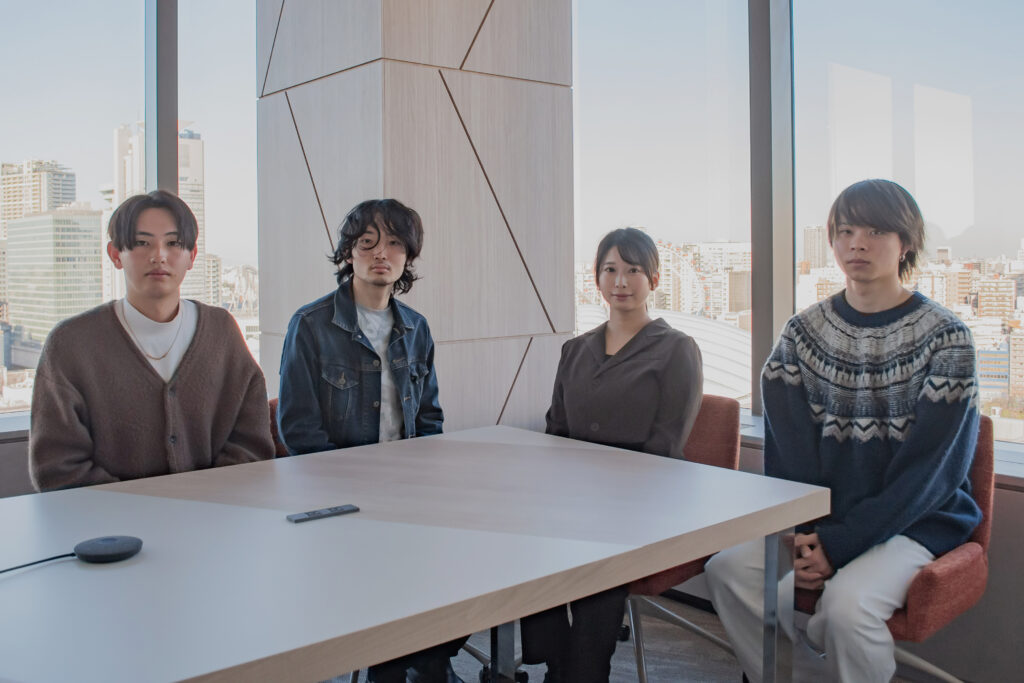

【学生座談会】サークルの存在感や必要性についてどう思う?

4人の大学生に、これまでの大学生活を振り返ってもらいました。

【学生座談会メンバー紹介 】※座談会は23年2月に実施しました

古木さん(4年生・野球サークル所属)

大澤さん(2年生・過去に放送研究会に所属)

神谷さん(3年生・広告研究会所属)

鈴木さん(4年生・広告研究会、フットサルサークル所属)

―― 大学内でどんなサークルに所属していますか?

古木さん「野球サークルに入っていました。コロナ禍で制限されるまでは、楽しく活動していました」

大澤さん「現在はサークルに所属していませんが、過去に放送研究会に入っていました。放送研究会の大きなイベントである学園祭を成功させるため特設ステージの映像・音響・照明機材などを扱っていました。興味ある分野だったので楽しかったのですが、アルバイトや大学の授業で忙しくなって、サークルに入っている余裕はなくなったんですよね」

神谷さん「広告研究会というサークル活動を続けてきました。ミスミスター青山コンテストという2日間のイベントに向け、候補者選考から当日の会場整備・企画運営・広報などを担っていました」

鈴木さん「ぼくも神谷さんと同じ広告研究会で活動していましたが、コロナで活動制限されたため、思い切って学外のコミュニティ活動に挑戦してみました。各地域のイベント出展が主な活動だったのですが、他大学の学生と一緒に協力しながら創り上げるコミュニティーだったので、サークルとはまた一味違う経験ができたと思います」

―― 今、大学サークルの価値やメリットについてどう思いますか?

大澤さん「特に理由がなくても、サークルがあるだけで人と集まれる環境があること自体に価値があると思っています。僕はサークルを一度辞めた身なのであらためてそう感じますね」

鈴木さん「僕もコミュニティーに所属していること自体が価値あることだと思います。実際、コロナ禍で対面授業がなくなっても、サークルを通して友達との関係を維持できたことは安心感につながりました。孤独に打ち勝てたと思います」

神谷さん「大学の単位を確実に取るために、サークルの友達同士で助け合えるのもメリットだと思います。サークル内の友達の存在ってすごく大きいんですよ。大学では毎回授業を受けるメンバーが同じじゃないので、コミュニティーの力を借りないと有益な情報を得るのって意外と難しいんですよね・・・」

―― 就活でもサークルはどのように役立つと思いますか?

古木さん「サークルでは、普段出会えないような先輩たちとの交流ができるのも特徴だと思います。高校までだと、最大でも2歳上の先輩としか関われませんが、大学だと最大3〜4歳上の先輩と関われます。そんな先輩たちからは、就活の成功談やコツについていろいろ教えてもらえるので、かなりためになります」

鈴木さん「サークルの経験を通じて、就活で自己PRができますよね。チームで同じ目標に向かってやり遂げる経験は就活で話すネタになります。ぼくは、学校外でのコミュニティの運営に関わっていたので、イベントの成功に向けて頑張った経験を話すことができました」

神谷さん「就活では、ほとんどの面接で学生時代に力を入れたことを聞かれますからね。サークルを通して一つのゴールに向けてチームで頑張った経験があると、就活でアピールしやすいと思います」

コロナ禍の大学生活、人間関係をどう築いていた?

―― 大学生活の人間関係の築き方に変化はありましたか?

古木さん「オンライン・対面に限らず、授業で一緒になった友達と仲良くしていますね。普段から授業の勉強方法やテストなどで、お互い情報交換しながら助け合っています」

大澤さん「アルバイトで一緒の友達と普段から仲良くしています。大学外での出会いの方が、気軽に会いやすいかもしれません」

神谷さん「私はSNSでの交流を楽しんでいます。特に、SNS上で個別のフォロワーとやり取りできるダイレクトメッセージ(DM)機能や、質問を投げ掛けられる機能などは気軽に使えるので、とても便利だと思います。実際、大澤くんとの出会いのきっかけはInstagramでのやり取りが始まりでした」

鈴木さん「昔と変わらず今も、直接人と会う機会は大切にしています。ただ、コロナに対して相手がどのように感じているか配慮しないといけないので、注意が必要です。限られた友達と少人数でしか直接会えないので、以前よりも一人ひとりとの関係性は濃くなったと思います」

―― コロナ禍での情報収集はどのようにしていましたか?

大澤さん「アルバイト仲間が同じ大学生なので、その友人たちを通じて必要な情報交換をしていました」

古木さん「コロナ禍でも授業が同じ友達とテストや課題で協力し合っていました。この辛い時代を乗り越えた、友達同士の友情関係、そこで得られる情報にはとてもありがたみを感じましたね」

鈴木さん「ぼくはオンライン飲み会や外での飲み会ですね。コロナ禍でも飲みに行きたい人って、限られてくるじゃないですか。そうすると、友達の友達を含め、飲みたい人どうしで集まるグループができるんです。そのグループで近況報告をして、情報交換していました。あと、自分が運営をしていたコミュニティ内でもやり取りを通して情報を得ていました」

神谷さん「大学内で開催されるイベントを大切にしていました。新歓イベント、学園祭、講演会など、これまで以上に積極的に参加するようにしました。コロナ禍ではオンラインでの座談会や交流会もありましたね。学校内の友達はもちろん、他大学の学生たちとも交流できるので、ためになる情報収集ができました」

就活で新聞からの情報収集は実際に役立つのか?

今どきの大学生、よく利用する情報収集ツールは?

―― SNSでどのように情報収集していますか?

古木さん「ぼくはご飯を食べるお店や美容室を探すときにInstagramを使っています。例えば、立川でお店を探したいなら<#立川グルメ>のように、ハッシュタグを入れて検索すると、おしゃれなお店の写真が出てくるので、そのときに合ったお店を見つけられます」

鈴木さん「Twitterのトレンド検索を結構使っていますね。その日の旬な出来事や最新ニュースを把握するのに便利です。あとは、タイムラインで流し見たり、ニュース系のまとめアカウントをチェックしたりしています」

神谷さん「私は、TikTokやYouTubeを活用しています。特に、ハウツー系の情報を見たいときに重宝しますね。動画は視覚で情報が入ってくるので、やっぱり分かりやすいです」

大澤さん「LINEやメールも活用しています。企業のメルマガ情報は意外とためになるので習慣的にチェックしています。最近だとLINEでのニュース配信も便利なので、気軽に使っていますね」

―― SNSでの情報収集のデメリットや注意点についてどう感じますか?

古木さん「やっぱり情報の信頼性を確かめることじゃないですか。このSNSに表示された情報は本当なの?と気になることは日常的にありますからね」

大澤さん「SNSだと情報源が分からないケースがありますよね。誤った情報を覚えてしまい、自らそれを発信してしまうのも危険だと思います」

神谷さん「動画系のSNSだと、おすすめの関連情報がタイムラインに表示されるので、ついつい見過ぎないようにしたいですね。いつの間にか時間を忘れるほどSNSに没頭してしまうこともあります。本当に注意しておかないと・・・」

鈴木さん「SNSで情報収集すると、表面の偏った知識だけが残ってしまう危険性があると思います。就活でも実感しましたが、なんだかSNSで見たことある情報だけど詳細は分からない、という風に意外と情報が頭に残っていないというケースがあるんですよね。信頼性ある情報を確実にインプットしたい、そんな時、ぼくは新聞を読むようにしているんですよ。特に就活の時に、新聞をよく活用していましたね」

―― 就活に向けた情報収集の手段として新聞は役に立つと言われています。新聞はどんな時に読んでいますか?

鈴木さん「僕は就活の面接対策のために読んでいました。その時の時事ネタを知れるので重宝しています。気になる記事を見つけたら、はさみで切り抜いてファイリングするようにしていました。実際、面接官の質問にうまく答えることができたと思います」

神谷さん「私は卒業論文を書く際に先生に勧められたこともあって、デジタル版の新聞に目を通しています。きっかけは卒論でしたが、これからの就活でも使えそうかなと思っています」

大澤さん「僕は2年生というのもあり、まだ就活まで時間があるので、新聞はそこまで積極的に読んでいません。大学の授業で扱われる時など、必要なタイミングで読んでいます」

古木さん「正直なところ、新聞は堅苦しく感じてしまうので、あまり興味が湧いてこないんですよね。実際、就活では、サークル内の友達やSNSからの情報でなんとか乗り切れた気がします」

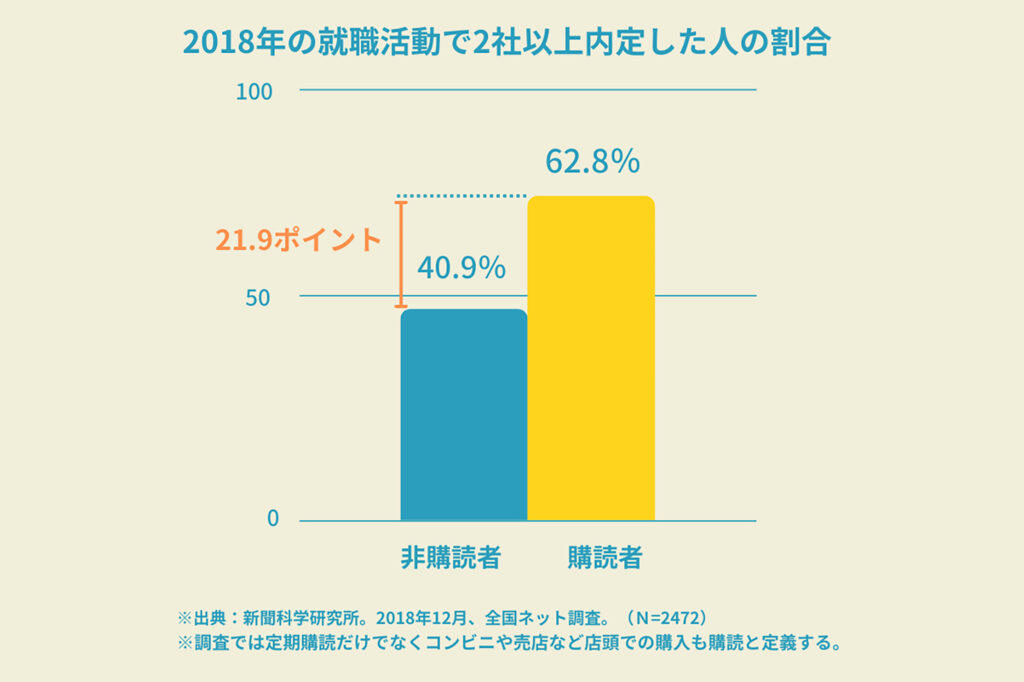

新聞購読と内定獲得の相関関係

実際、就活の情報収集で、新聞を読んでいたかどうかは就活の結果に関係すると言われています。18年の新聞科学研究所の調査では、就活で2社以上内定した人の割合は、新聞購読者が62.8%、非購読者が40.9%と、21.9ポイントの差がつく結果となりました。

では、具体的にどんな点が就活に役立つと言えるのでしょうか。主に次の3つの点が挙げられます。

- 筆記試験やグループディスカッション、面接で取り上げられる時事問題に強くなる

- 自分の興味関心を知りながら、業界への理解を深められる

- エントリーシートや履歴書に必要な文章力を身につけられる

実際に、新聞を通して身につけた知識や深い思考力が、面接やグループディスカッションに生かすことができたという就活経験者は少なくないようです。座談会に参加した鈴木さんは「就活の面接官から時事ネタにまつわる質問をされた際に、あらかじめ想定していない内容だったけど、自分の言葉で上手く答えられた」と話しています。

大学生に限らず社会人になった後も、自分の価値観の整理をする上で新聞は役に立ちます。日々新聞を読みながら、社会から何を求められているのか、自分は何をしたいのか、心の整理をすることも忘れないようにしたいものです。

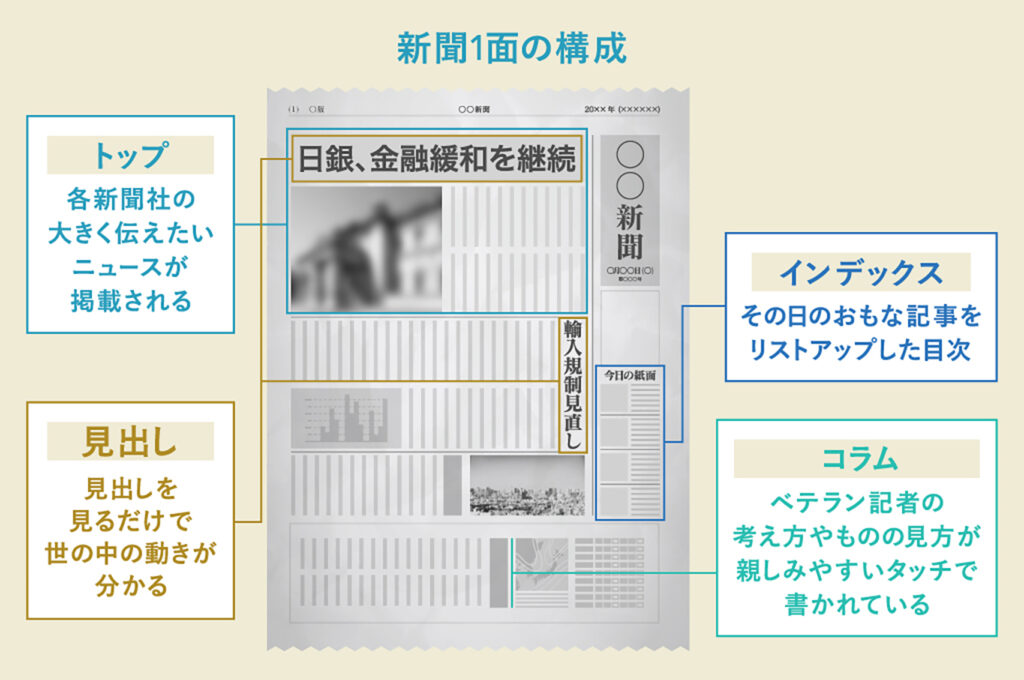

新聞はどこから読むべき?新聞1面の構成を解説

では、新聞はどのように読むと効果的なのでしょうか。新聞を読む上で、大事なポイントは記事を「どこから読むか」という点です。

まずは最初にチェックしておくべき新聞の1面(○○新聞などと書いてあるページ)の構成について紹介します。

- トップ:各新聞社の特ダネなど、その日一番に伝えたいニュースが掲載されている

- インデックス:その日の主な記事をリストアップした目次。各記事の概要をつかめる

- 見出し:記事の要約を10字程度にまとめた部分。見出しを見るだけで世の中の動きが分かる

- コラム:ベテラン記者の考え方やものの見方が親しみやすいタッチで書かれている

最初は15分ぐらいの短い時間で問題ないので、まずは「見出し」から目を通していきましょう。「新聞の見出しは究極の要約」と言われるほど、大事な情報がギュッと詰まっています。1面の載っている記事の見出しに目を通し、気になった話題についてはじっくりと読むような形で、少しずつ新聞を読むことに慣れるようにするのもポイントです。

また、新聞の種類によって特徴が異なることにも注目できます。

- 全国紙:全国的に注目されるニュースが取り上げられる

- 地方紙:地元のニュースが多く取り上げられる

- 専門紙:特定の産業や業界の話題、スポーツに特化した記事が多く取り上げられる

同じ日の新聞でも何をトップにするかが全く異なるので、自分の興味関心のある記事が載っている新聞を選んでみるのがおすすめです。

【大学生が新聞を読んでみた】情報が信頼できる、記憶に残りやすい

実際に座談会では、学生たちに何種類かの新聞を読み比べてもらい、感想を聞いてみました。

学生たちそれぞれ新聞への見方がいくらか変わったようです。

古木さん「実際に取材した内容をベースに記事を書いているという点は、純粋に信頼できるし、読んでみておもしろいなと感じました。また、新聞の種類によって特徴が違うのを知って、自分の興味ある新聞を選んでみたいと思いました」

大澤さん「ぼくも情報の信頼性に注目しました。第三者に何かの情報を伝えるときも、●●新聞に書いてあったXXXというニュースは、と新聞名を取り上げて話をするだけでも、伝える説得力が違うと思います。新聞の価値がよく理解できました」

鈴木さん「ネットやSNSだと難しくて読み飛ばす内容の話題でも、新聞だと集中して読めますね。SNSと比べても情報が脳に入ってきやすく、記憶しやすい点は良いところだなとあらためて感じました。就活だけじゃなく、社会人になってからも新聞を読んでいこうかなと思います」

神谷さん「一つの情報の切り口でも、その背景や関連する内容まで網羅的に情報を取得できる点も良いところだなと思います。読み方を教わってみると、新聞を読むことへの抵抗感が少なくなったような気がします。記事の解説も丁寧で分かりやすいので、色々なニュースを深く理解するのに役立てていきたいなと思います」