注目を奪い合うアテンションエコノミーに踊らされないために今からできること【山本龍彦さんが解説】

情報があふれる現代社会において、人々の「注目(アテンション)」は希少な資源となり、注目をいかに集めるかが経済的価値に直結するようになりました。この構造は「アテンション・エコノミー」と呼ばれ、SNSや動画サイトなどを中心に、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。この記事では、慶応義塾大学大学院法務研究科教授の山本龍彦さんと、読売新聞東京本社社会部記者の石浜友理さんをお迎えし、アテンション・エコノミーがもたらす社会的リスクや、偽情報が拡散される構造、そして社会における新聞の役割についてお聞きします。

目次

「注目された者勝ち」の時代?アテンション・エコノミーとは

ーーまず「アテンション・エコノミー」という言葉についてお聞きします。どういう意味ですか?

私たちは日々、膨大な情報にさらされています。しかし、限られた時間のなかで、それらすべてに目を向けることはできません。そのため「アテンション(関心や注意)」や「時間」は、現代社会において希少性をもった貴重な資源とされ、経済的な価値を持つようになりました。

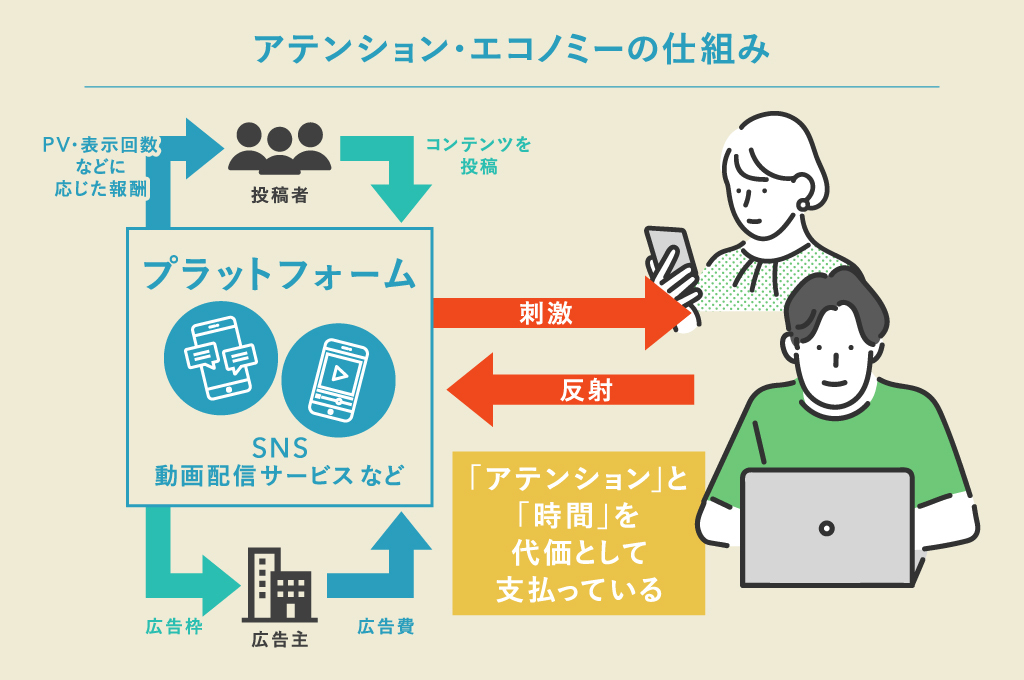

アテンションや時間が広告収入と結びつき、プラットフォームや投稿者の経済的利益に変換されていく仕組みは「アテンション・エコノミー(関心経済/注意経済)」と呼ばれています。

人々のアテンションが経済的価値を持つという状況は、ノーベル経済学賞を受賞したハーバート・サイモン氏が1960年代後半に既に予言していました。また、1990年代後半、アメリカの社会学者マイケル・ゴールドハーバー氏は「アテンション・エコノミー」という言葉を用いてこの概念を明確化し、アテンションはいずれ貨幣の代替物になると述べました。

現在まさにそれに近い状況となっており、SNSや動画サイトなどが私たちのアテンションを収益に変えるビジネスモデルを築いています。

「注目=経済価値」になる|無料で利用できるSNS、動画サイトのビジネスモデル

ーーアテンションが経済的な価値になっているとのことですが、その仕組みについて詳しく教えてください。

私たちが「無料」で使っているように見えるサービスの裏では、アテンションや時間が対価として差し出されています。

私たちがあるコンテンツや動画にアテンションを払った結果は、閲覧数(ページビュー)や表示数(インプレッション)、あるいは滞在時間というかたちで数値化されます。プラットフォームからすれば、こうしたアテンション数値が高ければ、「より多くの人に見られている」ということで、広告主からたくさんの広告を誘引できます。コンテンツ提供者は、こうした広告収入に多大な貢献をなしたということでプラットフォームから広告収入の再分配を受けられるのです。プラットフォームは、私たちのアテンションを元手に広告収入を得ることで、私たちにサービスを無料で提供できているわけです。

このようなアテンション・エコノミーの世界では、人々の注目をどれだけ集められるかが収益に直結します。逆に注目を集められなければ、プラットフォームは広告収入を失い、コンテンツ提供者は広告収入の分配を受けられなくなります。ですから、コンテンツ提供者は、なんとか人々の注意を引こうと、それが真実かどうかを脇に置いて、内容がどんどん刺激的なもの、過激なものを作成していきます。また、プラットフォームはそうしたコンテンツを優先的に表示していく傾向があります。

そして、広告収入の分配を特に目当てとしていない者も、こうした世界のなかで自分のコンテンツを見てもらうために、内容を過激なものにするほかなくなっていきます。

なぜ私たちは過激なコンテンツに引き込まれるのか|プラットフォームのアルゴリズムの特性

ーーなるほど。アテンションを得るためにコンテンツが過激化する傾向があるのですね。では、なぜそのような情報が他の情報よりも拡散されやすくなるのでしょうか?

例えば、ショート動画で突然強烈な映像が流れると、無意識に目を奪われます。そして一度見てしまえば、さらに刺激的なものを求めて、次々とスワイプし続けてしまう。これはまさに、プラットフォームがそのような仕組みに設計されているからです。ユーザーにどのコンテンツを見せるかを決める仕組みの中心にあるのは「アルゴリズム」です。

アテンション・エコノミーの中では、「いかに注目を集められるか」が重要です。特に怒りや驚き、不安といった感情をあおるようなコンテンツが有利になります。脳科学の観点から言うと、大脳辺縁系や脳幹部など、人間の情動や反射をつかさどる領域を刺激する内容は、より注目を集めやすいと言われています。

一方、ファクトに基づく情報は、複雑で受け入れ難いものだったり、ときに退屈だったりもします。そのため、思わず「反射」をしてしまう刺激の強いコンテンツにはなかなか勝てないというのが現状です。

ーー石浜さんにお伺いします。記者の現場感覚として、過激な情報やセンセーショナルな記事タイトルが注目を集める傾向にあると感じますか?

取材者の感覚としても、感情を強く刺激する情報や、センセーショナルなタイトルに注目が集まりやすい傾向は、確かに感じます。例えば「マスコミが報じない真相」といった、謎を匂わせる見出しは、多くの人の目を引き、思わずクリックしたくなるような力を持っています。さらに懸念されるのは、このような注目を集める記事の中には、実際に読んでみると内容が事実と大きく異なっていたり、根拠が不明確だったりするケースも少なくないという点です。

こうしたアテンションの集まり方には、記者として危うさを感じずにはいられません。私たち報道機関は、事実確認を重ね、関係者の声を丁寧に拾い上げながら、一つ一つの記事を作り上げています。しかし、そうした地道な取材に基づく記事が、SNSのアルゴリズムや話題性の波に埋もれてしまう現実もあります。

過激な情報に振り回される?アテンション・エコノミーが生む弊害

なぜ信頼できる報道が届きにくくなるのか|情報の質よりもアテンションが評価される構造

ーーアテンション・エコノミーが社会全体に与える影響についても気になります。実際のところ、どのような影響が出ているのでしょうか?

アテンション・エコノミーの構造では、本来重要であるはずの「内容の真偽」や「説得力」などは価値が評価されにくくなります。なぜなら収益を生むのはユーザーの「滞在時間」や「クリック数」だからです。

攻撃的な内容の投稿に対する反応について調べた信州大学の研究では、共感よりも敵意をあおるような投稿の方が拡散されやすいことが明らかになっています。

つまり、偽情報や誹謗中傷のような刺激的な情報がアルゴリズム上優位となり、取材に基づいた信頼性の高い情報が二の次三の次になってしまうという現象が構造上生じているのです。ですから、対症療法では状況は改善しません。偽情報や誹謗中傷の投稿を一つずつ削除したとしても、結局はモグラ叩きのような状況に陥り、そのような投稿は次から次に出てくるでしょう。

私には、17世紀に政治哲学者のトマス・ホッブズが述べた「自然状態」、つまり「万人の万人に対する戦争状態」にも似た混沌とした世界に近づいているようにさえ感じます。このままエスカレートすれば社会秩序は維持できず、民主主義が深刻な危機に直面すると危機感を抱いています。

法律が追い付いていない新たな価値「アテンション」

現在の法律では、アテンション・エコノミーの問題を十分にカバーできていない部分があります。例えば、独占禁止法などや競争法の世界では、いまだに貨幣経済を前提としており、企業の独占状態を主に「お金」の面から判断しています。「アテンション」や「時間」といったものは、まだ法律上の指標として十分に扱われていないのが現状です。

この課題は、消費者問題にも当てはまります。多くの場合、金銭的な被害ばかりが取り上げられますが、今は「アテンション」や「時間」を過剰に奪われるといった、目に見えにくい被害が深刻化しています。こうした被害も本来は立派な「消費者問題」であるにもかかわらず、法律の整備が追いついていないのです。

ネットの声が選挙を動かす?アテンションが民主主義に与える影響

ーーアテンション・エコノミーが、選挙や世論の形成にも影響を及ぼし始めていると聞きました。こうした状況が、民主主義や情報環境にどのような影響を与えているとお考えですか?

2024年の兵庫県知事選はその象徴的な例だと思います。SNS上で切り抜き動画や過激な発言が拡散され、注目を集めたことが結果を左右したと言われていますよね。投稿の中には、政治的な意図があるものもあれば、単純に広告収益を狙ったものも混じっていたと考えられます。

「注目を集めること」自体が目的になると、既存のメディアや権威への攻撃的な表現が目立つようになり、結果的にそうした情報が優位になる傾向が強まります。

選挙はもともとアテンションを狙う側面がありました。だからこそ、公職選挙法では注目を得るためにサイレンを吹き鳴らしたり隊列を組んで往来したりするなど「気勢を張る行為」が禁止されています。戸別訪問の禁止や選挙活動の時間制限なども規定されています。こうして、過度なアテンション争奪戦を抑制し、選挙の公正を確保しようとしてきたわけですが、こうした規制はネット空間には十分に応用できていません。SNS上では無制限にアテンションを競い合う状況が続いています。

その結果、選挙運動とアテンション・エコノミーの仕組みがネガティブ・シナジーを生んでしまっています。公職選挙法のルールが、現代の情報環境の実情に追いついていないことは、大きな課題だと感じます。

ーー新聞記者の視点から、実際にネットで可視化される声と実際に足で集めた声の“ズレ”を感じることはありますか?「何を世の中の声とみなすか」を判断するうえで、日々の取材で意識されていることがあれば教えてください。

意外ですが、ネットで可視化される声と実際に足を運んで得られる声との間に、明確な“ズレ”を感じることはそれほど多くありません。「ネットでは盛り上がっていたのに、現場ではまったく違った」といったような単純な対立構造があるというよりも、両者はそもそも性質が異なると捉えています。

ネット上ではメディアや公的機関に対する厳しい批判や、攻撃的な言葉が目につきます。これはアルゴリズムが特定の極端な意見を拡大・増幅し、それがあたかも「世の中の大勢の声」であるかのように錯覚されることに由来するのかもしれません。

一方、私たち新聞記者が日々の取材で向き合う「街の声」は、より具体的で、顔の見える声です。例えば、選挙前の市民インタビューでは、駅前や交差点に立ち、通りがかった方々に一人ずつ声をかけ、「今どんなことに困っているのか」「どんな社会を望むのか」といった問いを、実名で、時間をかけて伺います。その人が「そこに実在する」ということを、記者自身の目と耳で確かめながら、丁寧に聞き取っていく作業です。

もちろん、ネット上の声すべてを軽視しているわけではありません。匿名でしか語れない切実な声や、内部告発など、重要な情報がもたらされるケースもあるからです。ただ、少数の極端な声が「大多数の意見」と誤認されやすい構造には注意が必要です。

そのため、ネット上の反応にも目を配りつつ、それだけを「世論」と短絡的に受け取らないことが重要だと考えています。実際に人と向き合い、その声の背景にある暮らしや思いに触れる取材を通して、「何を世の中の声とみなすか」を日々問い直しながら、情報を届けるよう努めています。

アテンション・エコノミーに飲み込まれないための対策

情報の偏食を避け、「情報的健康(インフォメーション・ヘルス)」を意識する

ーー過激な情報に振り回されないために、どのような姿勢が求められるのでしょうか?

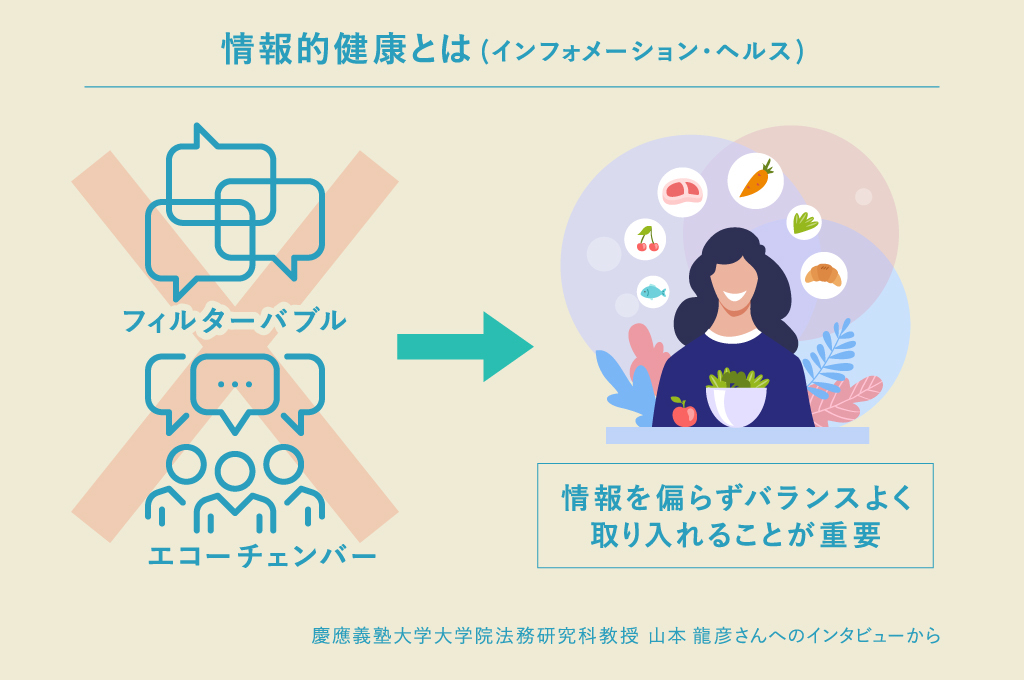

私はよく研究者の方々と「情報的健康(インフォメーション・ヘルス)」という概念について話をしています。これは、情報摂取行動を「食事」に例えた考え方です。私たちは日々多くの情報に接していますが、それを栄養のある食事のように、偏らずバランス良く取り入れることが重要だということです。

また、現代社会では、強い刺激を持つニュースや投稿に反射的に反応し、あまり深く考えずに情報を受け取ってしまいがちです。しかし、誰がどのように作った情報なのかを意識せずに取り入れ続けていると、偽情報などへの免疫が弱まり、冷静な判断力も失われてしまいます。

そこで注意したいのが、「フィルターバブル」と「エコーチェンバー(反響室)」という情報環境です。フィルターバブルとは、自分の興味や過去の閲覧履歴に合わせて、似たような情報ばかりが表示される状態のこと。一方、エコーチェンバーは、同じ考えを持つ人たちの間で意見が響き合い、考え方が過激化・極端化してしまう原因になると指摘されています。

例えば、SNSでは自分で情報を主体的に選んでいるつもりでも、実はアルゴリズムによって選ばれた情報を見せられているだけ、ということがよくあります。気づかないうちに感情が操作されている可能性もあります。

まず大切なのは、自分自身が、もしかしたら偏った情報環境の中にいるかもしれないと気づくことです。

そして、「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」の影響を避けるためにも、日頃から「情報的健康」を意識して、できるだけ幅広く多様な情報に触れていく姿勢、自分が摂取する情報の安全性や信頼性を確かめる姿勢が求められています。

「情報的健康」という考え方は、とても大切だと実感しています。先日、地下鉄サリン事件から30年という節目にあたって、事件当時を知る関係者の方々に取材をしました。みなさんが共通して語っていたのは、「一つの極端な言説を盲信し、外の声を遮断することの危うさ」でした。

オウム真理教という集団が築いていたのは、ある意味でフィルターバブルやエコーチェンバーと似た構造だったのかもしれません。教祖の言葉だけが反響し合い、外部の意見がまったく届かない。そんな閉ざされた空間が、最終的に社会に大きな悲劇をもたらしてしまいました。

もし30年前に「情報的健康」という意識が社会に広まっていたら、違った未来があったかもしれません。だからこそ、今の私たちにできることは、「なぜこの情報が無料で届いているのか?」と、立ち止まって考えてみることだと思います。

「注目・関心は通貨」アテンションの価値を理解する

アテンション・エコノミーの仕組みそのものを理解し、それに対してきちんと批判的に考えられる力を身につけることも重要になると思います。

アテンション・エコノミーのもとでは、過激な意見や刺激的な情報ほど拡散されやすく、その結果、情報の偏りがどんどん進んでしまいます。その背景にあるのは、「私たちは無料で情報を手にしているように見えて、実はアテンション、つまり注意や時間という大切な資源を支払っている」という実態です。何気なく見ている動画やSNSの投稿であっても、私たちの注目は広告主にとって大きな価値を持ち、そこから利益が生まれています。だからこそ、「なぜこの情報を無料で見られるのか」「その代わりに何を差し出しているのか」と立ち止まって考えることが必要です。

無料で視聴した動画の中には注目を集めるために発信された誹謗中傷や偽情報が含まれているかもしれません。「無料」で利用できることの裏側には、誹謗中傷の被害者が生まれ、民主主義が少しずつ損なわれるリスクが潜んでいることを忘れるべきではないでしょう。

自分のアテンションが、知らず知らずのうちに誹謗中傷や偽情報の拡散に加担してしまうかもしれない。そんな意識を持つことがとても大切なのです。

これからの時代、私たちは「アテンションの使い方」を学んでいかなければなりません。お金と同じように、アテンションも貴重な「通貨」として扱われる時代になっているからです。

自分のかけがえのない時間や関心を何に向けるのかを意識すること。それが、健全な社会を作るための小さいながら確かな第一歩になると考えています。

アテンション・エコノミーに迎合しないのが新聞の良さ

どんな基準で情報を伝えているか|アテンション・エコノミーの論理とは異なる新聞の価値判断

ーー新聞が情報を伝えるとき、どんな基準や価値判断をもとに報道していますか?

私たち新聞社では、「社会性」「新規性」「公共性」といった観点から、情報の価値を見極め、記事にするかどうかを判断しています。読者の注目を集めることよりも、社会にとって意義のある情報を選び取ることを、何よりも大切にしてきました。

私自身、裁判で大きな判決が出たときには、その判断が社会にどれだけ影響を与えるか、判決が過去の判例に照らしてどのような意義を持つかを慎重に考えた上で、記事にする内容や扱い方を決めていました。

また、大学の先生や弁護士、事件関係者など、さまざまな立場の方に話を聞き、単に賛否を紹介するだけでなく、「こういう見方もある」「ああいう考え方もある」と、多角的な視点を取り入れることを意識してきました。読者がさまざまな角度から物事を考えられるように常に心がけています。

情報の質をどのように担保しているか|新聞記事が世の中に出るまでの流れ

ーー記事が新聞に掲載されるまでにどのようなプロセスを踏んでいますか?情報の正確さや質を担保するための工夫についても教えてください。

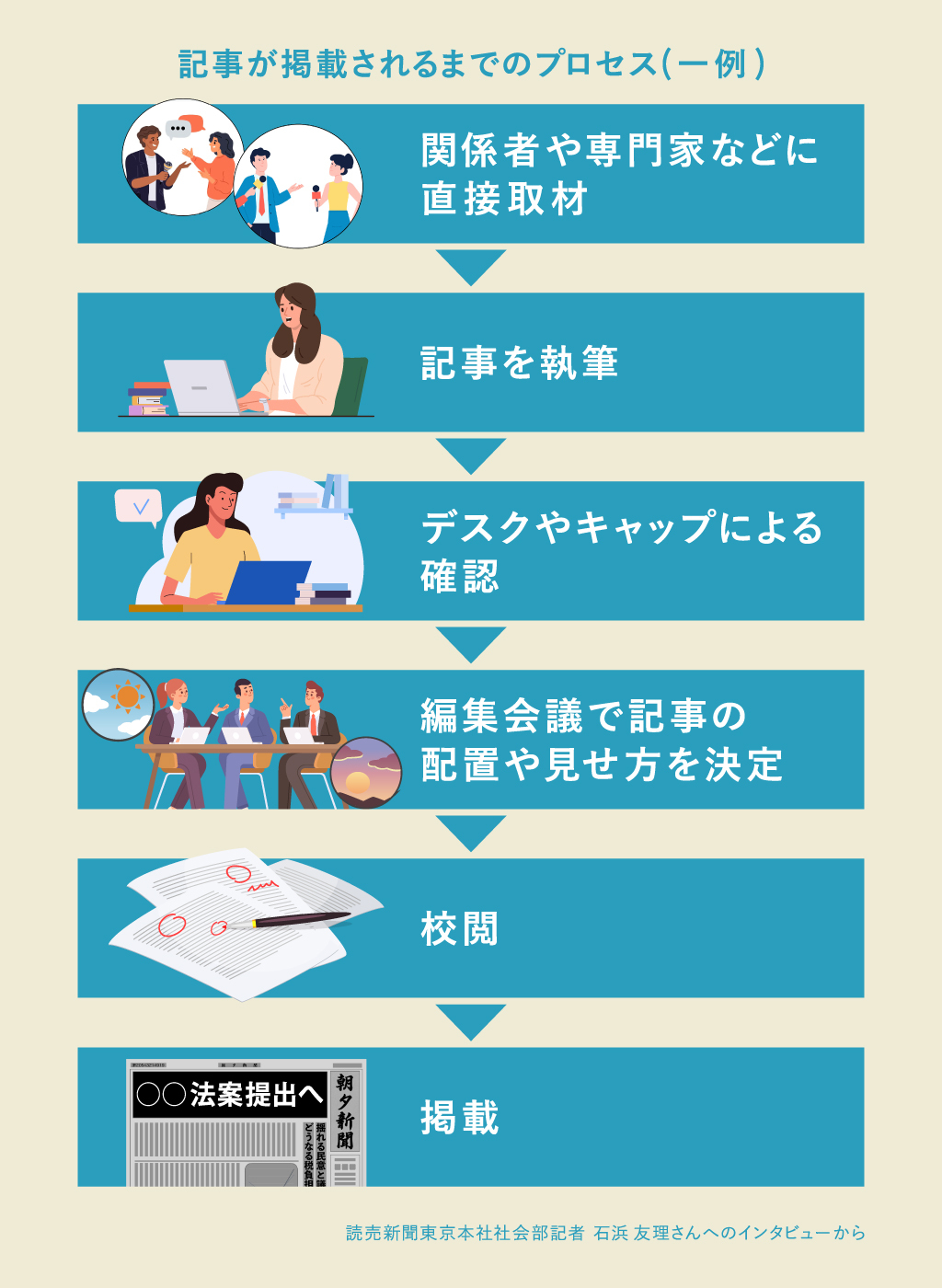

まず記事を書く前には、私たち記者が現場に足を運んで、関係者や専門家に直接取材します。災害や事件の現場、中央省庁や自治体など、あらゆるところに行って事実を集めるんです。その上で原稿を書いて、デスクやキャップと呼ばれるベテランの記者がチェックします。事実関係に間違いがないか、中立性が保たれているかという視点で、かなり丁寧に見直してもらいます。

さらに、読売新聞社では毎日、朝と夕方に編集会議が行われます。そこで各取材部門のデスクたちが集まって、「どのニュースを1面に出すか」「どれを社会面に載せるか」など、記事の配置や見せ方を決めていきます。その後、見出しやレイアウトを決める編成担当が記事を分かりやすくデザインし、最後は校閲担当が誤字脱字や読みづらさを細かくチェックします。

近年は、サイバー攻撃によるなりすましや情報の改ざんといったリスクもあるため、私の場合、たとえ自治体のホームページであっても必ず裏取りします。また、コロナ禍以降はオンライン取材も増えましたが、相手が本当に本人か、AIによるなりすましではないかといった確認も欠かせない時代になりつつあると痛感しています。

私たち記者が偽情報を発信してしまうと、取材対象者を傷つけるだけでなく、読者の信頼もなくしてしまいます。そうした怖さを打ち消すために、何重にもチェックをして、間違いないという確信を得て初めて新聞記事を出しています。

このように、情報の真偽を見抜く力は、これまで以上に求められています。正確な情報を届けるために、新聞記者にはこれからも一層の慎重さと丁寧さが求められていると感じています。

石浜さんのお話にあったような新聞の取材や編集のプロセスは、あまり表に出さないのがこれまでの慣習でした。取材源秘匿の観点もありますし、「どうやって書かれたか」よりも「何が書かれているか」が重視されていたからです。

でも、そうすることで逆に、「何か隠しているのではないか」「誰かの意図があるのではないか」といった不信感を招くこともあります。だからこそ今は、新聞社がどのように取材し、どのような基準で記事を発信しているのか、そのプロセス自体をできる限りオープンにしていくのも一つの方法だと考えています。

アテンション・エコノミーにおいて重要なのは、メタ情報(情報についての情報)の提供だと思います。例えば食品の場合、食品表示法に基づいて、製造者や原材料、添加物などをきちんと表示することが義務づけられています。消費者はその情報をもとに、「食べるか、食べないか」を判断しますよね。

ところが情報の世界では、こうしたメタ情報が十分に示されていないのが現状です。例えば、新聞記事だと「新聞社が作った」ということはわかっても、その記事がどんな取材を経て作られたのか、どんな考え方で構成されたのかまでは、なかなか伝わってきません。

その結果、プラットフォーム上にずらりと並んだ情報は、どれも同じように見えてしまう。オーガニック食品は健康にも良く、製造過程にも多くの努力が込められているのに、添加物で「ドーピング」した食品との違いが十分に伝わらなければ、多くの人は手軽で安価な方に流れてしまう。情報もそれとよく似ていると思います。

だからこそ、取材の舞台裏を少しでも見せることで、その努力の過程が読者と共有され、「なぜこの記事が生まれたのか」「どんな経緯でこの構成になったのか」といった背景も読者が理解できるようになる。いわば「オープンキッチン」のような発想です。そうした透明性の積み重ねが、信頼を高める要素になると思います。

分かりやすく伝えるための工夫|ネットニュースとの新聞記事の書き方の違い

ーー新聞とネットニュースでは記事の構成や伝え方に違いがあると思います。新聞ならではの書き方の特徴や、デジタル時代における伝え方の工夫について、どのようにお考えですか?

紙の新聞に載せる記事とネットで読める記事には、それぞれ異なる特性があります。ネット用の記事は分量に制限がなく、取材の背景や記者の視点をじっくり描いた物語性のある記事も多く見られます。書き手の思いや、取材過程を丁寧に伝えることで、読みやすく、読者の共感を得やすいという魅力があると私自身も感じています。

一方で、新聞記事は紙面の制約がある分、限られたスペースで情報を簡潔に、かつ正確に伝える必要があります。特に記事の一段落目に当たる部分(リード文)では、例えば「〇〇という判決が出た」「専門家はこう指摘している」といったように、記事の要点や結論を明確に示すスタイルが基本となっています。これは読者が短時間で必要な情報を得られるよう工夫されたものですが、同じ構成をネット上でそのまま用いると、「結論が分かったからもう読まなくていい」と読者の離脱を招くおそれもあり、メディアごとに書き方の発想自体が異なるのだと感じています。

そのような中で、私たちも新聞の書き方を守りつつ、わかりやすさを高める工夫が求められていると考えています。ネットに配信する記事では、読者が最後まで読んでくれるような構成、伝えたいことがきちんと届く内容になるよう意識しています。

実際に、読売新聞ではデジタルの特性を生かした表現にも力を入れています。例えば、2025年の3月20日、オウム真理教による地下鉄サリン事件から30年の節目にあたって、紙面では特集や連載を展開する一方、読売オンラインではデジタルならではの試みとして、事件当日の地下鉄の動きを分刻みで可視化した映像や、当時の警察無線の音声を聴けるコンテンツを公開しました。これは単に話題性を狙ったのではなく、事件を知らない若い世代に「何が起きたのか」を直感的に伝え、関心を持ってもらうことを目的としています。

画像:「地下鉄サリン事件30年:オウム真理教による無差別テロ。事件当日の様子 : 読売新聞」読売新聞社提供

これからの時代、ただ「正確」であるだけでは読まれません。伝える内容の正確さを守りつつ、専門用語に偏らず、読み手にとってわかりやすい表現を追求する。その両立こそが重要だと感じています。

アテンション・エコノミーに飲み込まれないために|「情報的健康」を目指そう

ーー最後に、アテンション・エコノミーに流されずに、情報との向き合い方を考えていくうえで、私たち一人ひとりがまず意識すべきことは何だと思いますか?

今は、情報が経済の主軸となる時代です。無料で情報を得ているように思えても、実は私たちは「注目」や「時間」といった大切な資源を支払っています。そのアテンションが、偽情報の拡散や誹謗中傷を助長してしまう可能性もあるのです。

だからこそ、自分が何にアテンションを払っているのかを意識することが重要です。お金の使い方と同じように、アテンションの使い方も学ぶ必要があります。自分で選んでいるつもりの情報が、実は選ばされているかもしれない。そんな可能性を常に問い直していくことが、情報に振り回されない力につながると思います。

アテンションに流されないためには、「情報的健康」という考え方を日常の感覚として当たり前にしていくことも大切です。とはいえ、「バランス良く情報を摂ろう」と言われても、現実にはなかなか難しいことも多いでしょう。そうしたときに一つの目安となるのが、新聞社が発信した情報に触れることです。デジタル版をきっかけにするのも、入りやすい方法の一つです。

SNSの声だけを「すべて」だと思い込まず、幅広い意見に耳を傾けて、いろいろな視点に触れること。そして、「誰が、どうやってこの情報を作ったのか」を考える習慣を持つことが、今の時代には欠かせません。

新聞社が発信する記事は、複数の編集過程を経て、バランスを考えながら情報が配置されています。こうした記事を読むことで、情報の真偽を見抜く力も少しずつ養われていくはずです。

アテンション・エコノミーのなかでも、「正確で地に足のついた情報」を見極める目を、多くの人に持っていただきたいです。そして、多様な意見を遮断せずに「情報的健康」を目指してもらえたらと思います。

(右)慶応義塾大学大学院法務研究科教授

(右)慶応義塾大学大学院法務研究科教授

山本龍彦(やまもと・たつひこ)さん

慶応義塾大学法学部卒業、同大学院法学研究科修士課程修了。博士(法学・慶応義塾大学)。桐蔭横浜大学法学部専任講師・准教授を経て現職。グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)副所長も務める。総務省や経済産業省の各種委員を歴任し、ICTリテラシーやAIガバナンスに関する政策検討に携わる。著書に「アテンション・エコノミーのジレンマ」「プラットフォームと国家」「プライバシーの権利を考える」「AIと憲法」などがある。

(左)読売新聞東京本社社会部記者

石浜友理(いしはま・ゆり)さん

2003年読売新聞社入社。横浜支局、編成部を経て2009年から社会部に所属。警視庁、裁判所、宮内庁、法務省などを担当し、事件・司法分野を中心に取材。2024年9月から、特定の担当を持たず幅広いテーマを取材する「遊軍記者」として、AI(人工知能)に関する連載の取材に携わるほか、コラムも担当している。