子どものAIリテラシーを育てるには?生成AIと新聞で広がる親子の学び

生成AI(人工知能)が身近な存在となり、子どもたちが日常的に利用する時代になりました。その一方で、AIの答えをそのまま信じてしまうリスクや、従来のリテラシー教育だけでは十分に対応できない課題も浮かび上がっています。こうした状況の中で、親はどのように子どもと向き合えば良いのでしょうか。人間中心のAI時代の教育を提唱しているシンクタンク未来教育ビジョン代表の鈴木敏恵さんに話を聞きました。

目次

AIリテラシーとは?子どもの可能性を伸ばすために必要な理由

AIは単なる道具ではなく、夢や目標を実現するための「イネイブラー」

ーー まず「AIリテラシー」とは具体的にどのような力を指すのでしょうか?

一般的にはAIの仕組みやメリット・デメリット、リスクなどを理解し、正しく使いこなすための能力を指します。

リテラシーという言葉は「読み書きそろばん」のような基礎を意味しますが、AIについては大人もまだどう接して良いのか手探りの状態です。むしろ柔軟な発想を持つ子どもの方がAIを自在に使いこなせる可能性があります。

だからこそ「AIリテラシーをどう教えるか」ではなく、「AIが当たり前の社会で、子どもがどう幸せに生きられるか」という視点で考えることが重要です。その上で、AIを単なる情報収集の道具ではなく、夢や目標を実現するための相棒やパートナー(イネイブラー、可能にするもの)として活用できるようになることが大切になると考えます。

前提として忘れてはいけないのは、親や大人が本当に願っていることは「AIリテラシーを身につけてほしい」ではなく、「子どもが幸せに生きてほしい」「自分らしさを大切にしながら社会に役立つ人になってほしい」ということです。

これから社会がどう変化するか分からない中でも、子どもが未来に向かって力強く歩んでいけるように、AIとの付き合い方を考えていきましょう。どんなに時代や社会が変化しても変わらないのは、子どもの良さを見いだし、その子の幸せを中心に考える姿勢です。

生成AIの仕組みを知る|ハルシネーションがリスクに

ーー 子どもが生成AIに触れる機会が増える中で、特に注意すべきリスクにはどんなものがありますか?

今や、子どもたちが相談する相手の多くが生成AIという時代です(※)。だからこそ、まず親子で知っておきたいのは生成AIの仕組みです。

生成AIは、機械学習やディープラーニングの仕組みによってデータから傾向を学び、統計的に次の言葉を推測して「それらしい応答」を生成しているにすぎません。AIが事実でないことをもっともらしく生成する「ハルシネーション」が起こることもあります。

生成AIが示した偽の情報や映像にだまされるリスク、なりすましとの交流などの危険もあります。例えば、オンラインゲームで「同じ小学生の友だち」だと思って話していた相手が、実は生成AIが作った偽の人物だった、というケースもあります。今の生成AIは、姿や話し方も人間に近づけられるため、簡単にだませてしまうのです。

こうした状況で「これは本物かどうか」を見抜くのは、大人でも難しいほどです。だからこそ、生成AIの仕組みや限界を正しく理解し、情報の確かさを常に問い直す姿勢が欠かせないのです。

また、生成AIは相手に合わせて答えを示すため、生成AIと関わっていると、つい「自分の考えがいつも正しい」と思い込んでしまうことがあります。その結果、自分とは異なる考えの人と意見を交わす力が弱くなってしまうこともあります。このように生成AIの世界にのめり込みすぎて現実との境界があいまいになってしまうリスクを知っておくことも大切です。

※参照:自殺念慮など「相談相手がいない/相談しない」が8割|NPO法人ライフリンク

ーー親や教育者が生成AIを過信しないために意識すべきポイントは何でしょうか?

生成AIを過信しないために一次情報を大切にしましょう。一次情報とは、現場で直接得られた情報のことで、観察・体験・実測など、他者を介さず自分自身が直接収集した情報を指します。一次情報を取材している報道機関の情報も信頼性が比較的高いです。生成AIが提供する内容はあくまで過去のデータを基に推論したものにすぎません。そのため、生成AIが提示する答えをうのみにせず、他の情報源と照らし合わせて確認したり、検証したりすることが大切です。

そして、最終的な結論や意思は自分で決める。これを親子の約束事として普段から習慣化してみましょう。こうした姿勢を親や教育者が意識することで、子どもが自分の頭で考えて行動できるようになり、やりがいや責任も感じられるようになるでしょう。

AI時代を生きるために必要な力とは

生成AIでは代替できない人間ならではの力

ーー AI時代に求められる力にはどんなものがありますか?

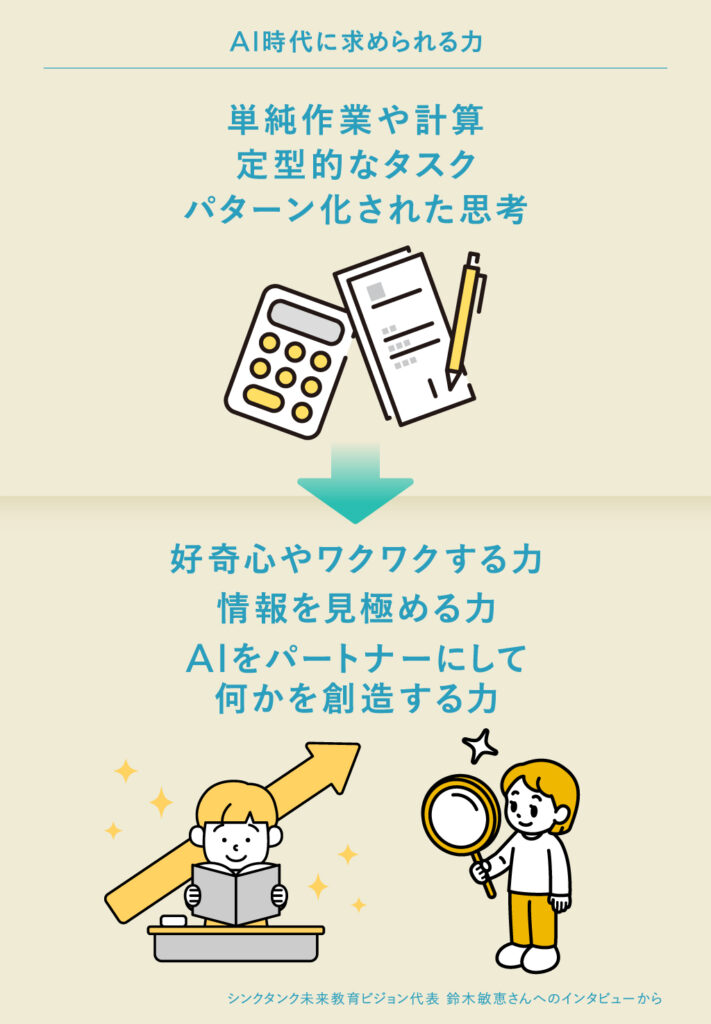

一般論では、正解が一つに定まるような単純作業や計算、定型的なタスクは人間が担う必要がなくなると言われています。こうした分野は生成AIやロボットの方が圧倒的に素早いからです。また、パターン化された思考や既存の枠組みに収まる発想も生成AIに代替されてしまうでしょう。

一方で、これからますます求められるのは、人間ならではの部分です。人間らしい個性や好きなことがAI時代には価値を持ちます。

例えば、この世界をもっと知りたい、面白がりたいという「好奇心」や「ワクワクする力」です。子どもたちの内から湧き上がるものにふたをしないで大切にしてあげましょう。

また、生成AIが出した回答から「情報を見極めようとする力」、そして「真実を探ろうとする力」も必要となります。これらは生成AIが代替できない領域であり、子どもたちの将来の幸せに直結する核心だからです。

ーー AI時代に子どもたちが幸せに生きるために重要なことは何でしょうか?

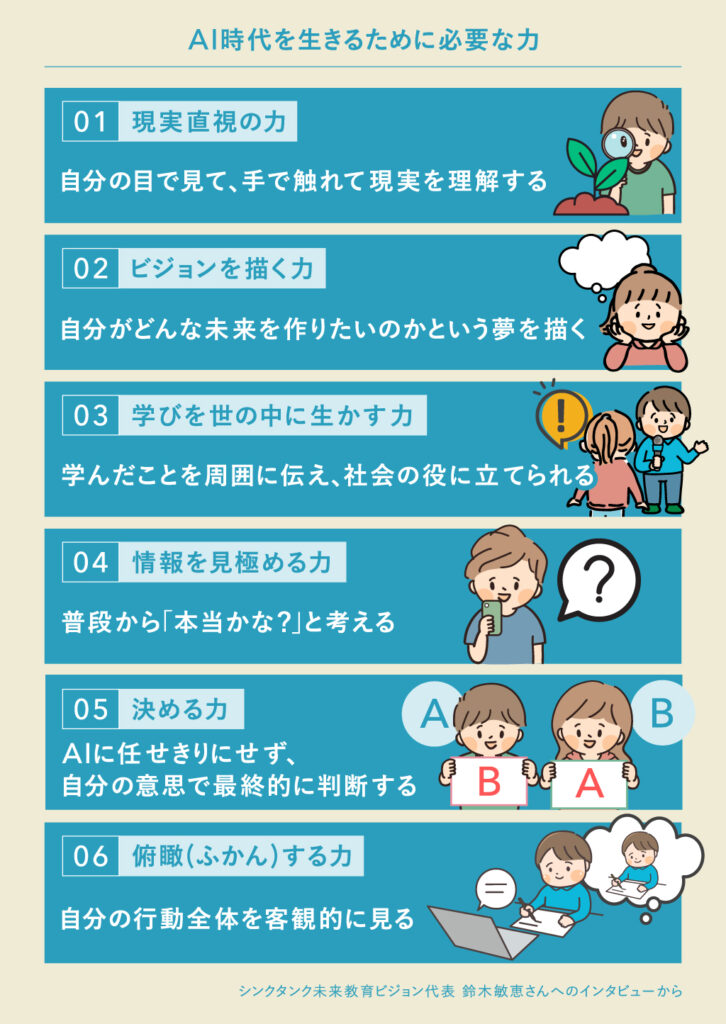

AI時代に重要なこうした力を伸ばすために、私は「未来教育6つのスピリット」を提案しています。AI時代に必要となるのは、知性と感性を備え、自分の意志をもって生きる力。その指針となるのが「未来教育6つのスピリット」です。

私たちが生きているのは、スマホや生成AIの中ではなく、この現実の世界です。現実の世界には、匂い・音・手ざわり・人の表情など、生成AIでは感じ取れない大切なことがたくさんあります。そのため、自分の目で見て、手で触れて現実を理解する「① 現実直視」の力が基盤になります。例えば、目の前の人の感情を察し、身近な変化に気づくことも現実直視の力です。現実のサインに気づける子どもは、まわりの人を思いやったり、問題を自分で見つけて行動したりできます。

次に、自分がどんな未来を作りたいのかという夢を描く「② ビジョン」の力も欠かせません。

さらに、学んだことを周囲に伝え、社会の役に立てられる「③ 学びを世の中に生かす力」も求められます。自分の知識で誰かを笑顔にできると、学ぶことがますます楽しくなりますよね。

また、生成AIが作る情報の中には誤りもあります。普段から「本当かな?」と考える習慣が、子どもの考える力を育てます。これは「④ 情報を見極める力」につながります。

そして、AIの提案を参考にしながら、最終的に「どうするか」を自分で選ぶ「⑤ 決める力」。AIに任せきりにせず、自分の意思で判断することが大切です。

最後に、自分の行動全体を客観的に見る「⑥ 俯瞰(ふかん)する力」も重要です。生成AIとのやりとりや、その中でどう考えたかをノートに記録し、学びのプロセスとして振り返る習慣を持たせましょう。

生成AIからより正確な回答を得るには|「何のために、何をしたいのか」を明確に

ーー 子どもが生成AIを正しく活用できるようになるために、親は何をしたら良いでしょうか?

まず「生成AIを使うのは危ないからやめなさい」と制止するのではなく、「何のために生成AIを使いたいの?」と聞いてみることが大切です。こうしたやり取りを通じて、自分の動機や目標を明確化し、自ら考え判断する力が育まれます。そして、必要な情報を集め、解決策を考え、行動に移す力へとつながっていきます。

例えば、地域のごみ収集場所が散乱しているという課題を解決したい時、生成AIに答えを聞いて終わりではもったいないですよね。「なぜごみが散乱してしまうのか?」を自分たちの目で現地を観察して確かめることが大切です。

実際に見てみると、「カラスが袋をつついてごみが飛び散っていた」という原因に気づけるかもしれません。そこから、「地域の人と協力してボックス型のごみ箱を設置しよう」といった具体的なプロジェクトに発展させることができます。

また、大人が「その”気づき”が良いね!」と子どもが言ったことや気づいたことを褒め、「さっきあなたが言っていた○○も使えるかも!」と具体的に価値を見いだすなど、ポジティブに対話が発展するようなフィードバックをすることで、子どもの思考力や次のプロンプト(生成AIへの指示文)へのアイデアが深まっていきます。

ーー 効果的に生成AIと対話するためには、どのようにプロンプトを入力すると良いでしょうか?

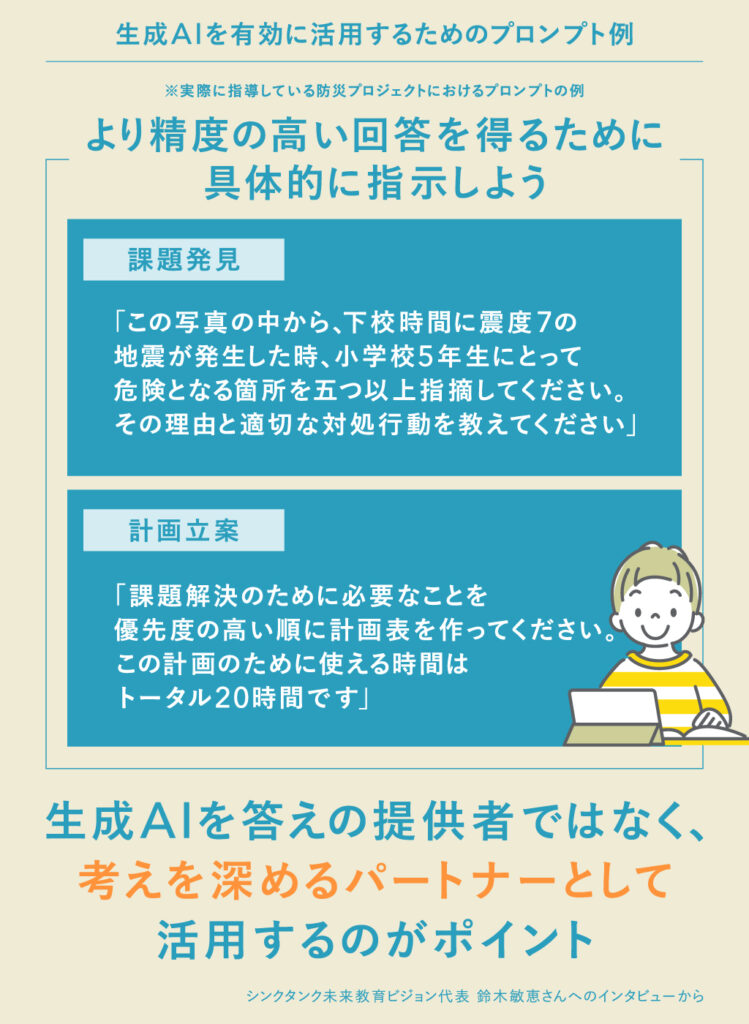

生成AIと有効なやり取りをするには、「生成AIを使う本人の背景や状況」「使う目的」「どのようにアウトプットしてほしいか」を言語化することが重要です。あいまいな質問ではなく、必要な情報や具体的な条件を含めましょう。とりわけ、何のために回答がほしいのかという「目的」を明確に伝えることが最も大事です。

例えば、子どもの通学路の危険箇所を知りたい時、「この写真の中から、下校時間に震度7の地震が発生した時、小学校5年生にとって危険な箇所を五つ以上指摘してください。その理由と適切な対処行動を教えてください」といったように、対象や条件を明示すると精度が高まります。ここでさらに大切なことは、生成AIに聞いて終わらずに、親子で一緒に生成AIの回答と照らし合わせながら通学路を歩いてみることもおすすめです。

課題発見後は、目標を遂行するための計画を練ります。「課題解決のため、優先度の高い順にすべきことをリストアップした計画表を作ってください。この計画を遂行するために使える時間はトータル20時間です」といったやり取りを重ねることも有効です。生成AIを単なる回答の提供者ではなく、考えを深めるパートナーとして活用していきましょう。

ーー プロンプトを入力する際に注意点はありますか?

プロンプトに限りませんが、個人や学校の名前、住所などの情報は決して書き込まないようにしてください。一度、書き込んだ情報は取り戻すことができません。

また、これを約束するだけで終わらず、「なぜ危険なのか?」を家族で話し合うのも良いでしょう。

生成AIの回答をうのみにしない|現実との照らし合わせが必須

ーー 生成AIの回答には誤りや偽情報も含まれる可能性があります。子どもが答えをうのみにせず、正しいかどうかを判断する力はどう育てれば良いでしょうか?

生成AIの答えをそのまま受け入れるのではなく、必ず自分で考え、「それが正しいのか、事実なのか」を考える力を育てる必要があります。そのためには現実世界での体験と行動が欠かせません。

その上で、親子で一緒に生成AIを使って画像や映像を作ってみることが効果的です。現実にはあり得ない映像が簡単に作れてしまうことを体感することで、一見事実に見える映像やSNSの情報を見た時も「これは本当のことではないかもしれない」と冷静に考える力や判断力が養われます。

生成AIがどんなに優れた情報や解決策を示しても、それを現実の課題解決に生かし、行動に移すのは人間です。だからこそ、デジタルの活動と同じくらい、現実世界での豊かな体験や成功体験を積み重ねることが、子どもたちが生きる喜びを感じ、確かな判断力を身につけるための基盤になるのです。体験といっても、特別な場所でなくて構いません。身近な日常の風景を丁寧に見たり、いろいろな人々や出来事に触れたりすることでも十分です。

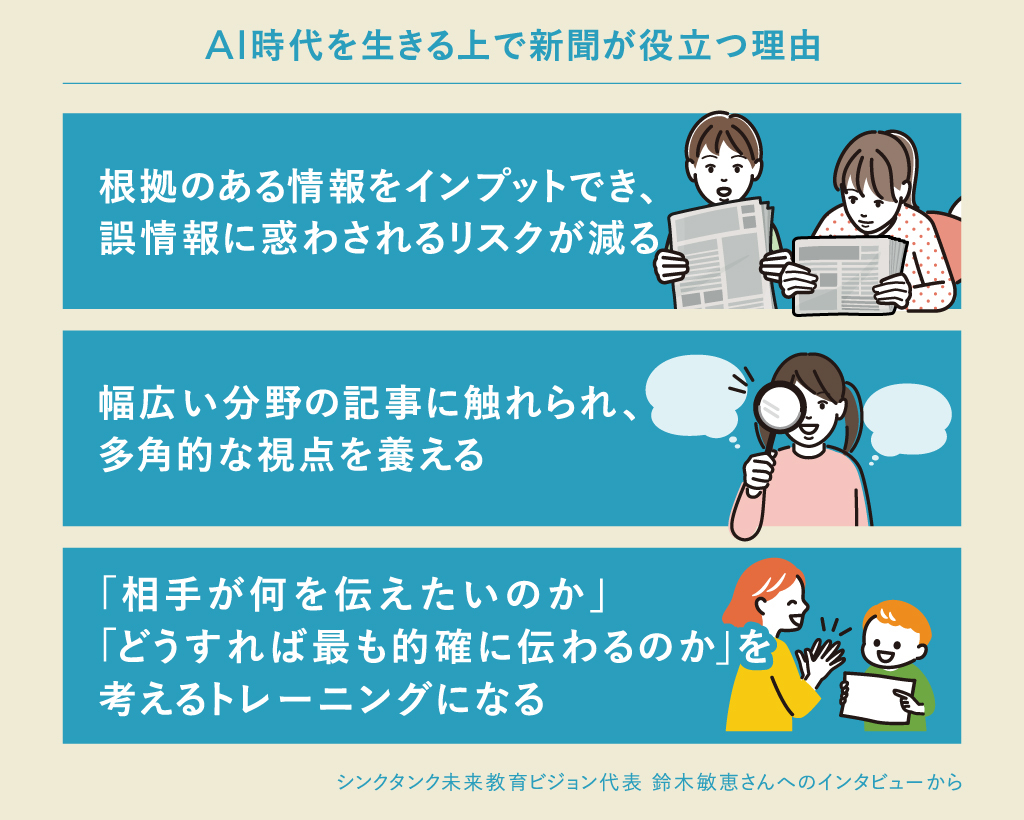

体験だけでなく、新聞に触れることも役に立ちます。新聞には現実社会の出来事が凝縮されており、子どもが現実と情報を結びつけて考えるきっかけになります。日常の中で「現実社会を映す鏡」として新聞を取り入れることが、AI時代を生きる力をより確かなものにしてくれるでしょう。

新聞はAI時代に必要な「現実」を見せてくれる存在

ーー新聞を取り入れることが、有効だとのお話がありました。詳しくお聞かせください。

新聞に触れることは、AI時代に必要なリテラシーの基盤を養う大切な学びになります。記事を通して背景や文脈、多角的な視点を知ることで、情報の奥に潜む事柄を考え、複雑な状況を読み解き、真偽を見極める力が育まれます。さらに、多種多様な情報に触れる習慣を持つことが、生成AIの出力を正しく評価するための土台となるでしょう。加えて、情報収集の仕方や伝え方についても学ぶヒントが得られるのです。

特に紙の新聞は全体を俯瞰(ふかん)できる点が特徴で、幅広い分野の記事に自然と触れることができます。ネット上では自分の興味・関心に沿った情報ばかりに囲まれてしまう「フィルターバブル」に陥りがちですが、紙の新聞では多角的な視点を養えます。

生成AIの回答と新聞記事の違い|記者が取材したリアルな情報が強み

ーー生成AIが生成する情報と新聞記事にはどんな違いがあるのでしょうか?

生成AIは過去の学習データから推測して、統計的に「それらしい応答」を生成しています。必ずしも裏付けが取れた情報とは限りません。

一方で、記者が書く記事は実際の取材を通じて裏付けを取っており、何人ものプロの目で事実確認した上で発信しています。記者や編集者が時間をかけて情報の正確性を担保している点が新聞の強みだと言えます。

「何を伝えたいのか」を整理し、分かりやすく伝える力を養える

ーー具体的には、記事から子どもたちはどんな学びを得られるのでしょうか?

新聞記事は「リード」と呼ばれる1段落目を読むだけで、記事の要旨やポイントが読者に伝わるように書かれています。私は、リードには単なる要約を超えた深みを感じます。そこには記者が伝えたい意図やメッセージが込められており、読者に「この記事で何を知ってほしいのか」が一読して伝わるよう工夫されています。だからこそ、文章力を高めたいなら特に新聞のリードを参考にすると良いと学生には伝えています。

新聞は重要なニュースほど大きな文字で見出しがつけられており、視覚的にも理解を助ける工夫がされています。パッと見ただけで情報の重要度や位置づけが分かるのは、人間の「認知」を熟知した明確な伝達モデルが存在するからです。こうした仕組みを知ることで、子どもたちは「何を伝えたいのか」を整理し、「どうすれば最も的確に伝わるのか」を考える力を高められるのです。

AI時代に“自分の頭で考える力”を高める新聞活用法|親子の時間に新聞を取り入れる

自分で気になる記事をチェックした後、親子で一緒に読む

ーー 親子で実践できる新聞活用法を教えてください。

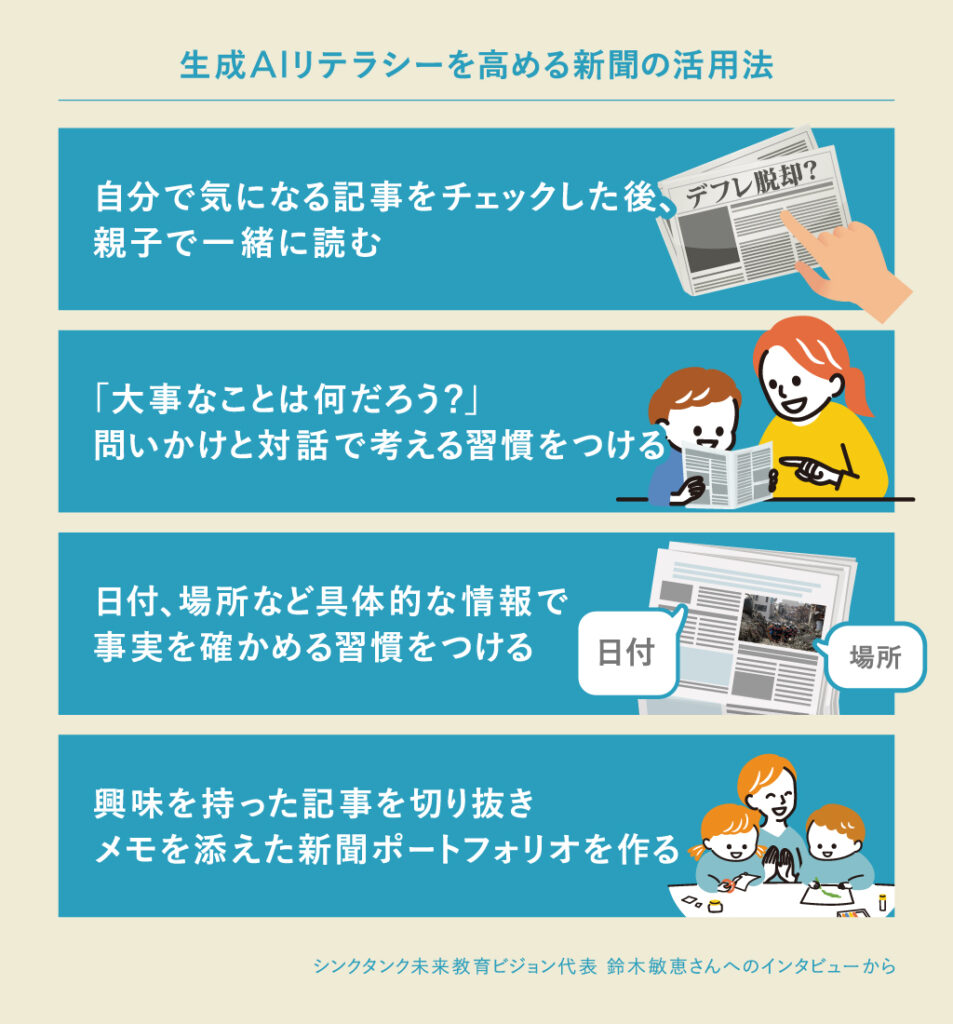

まずは、それぞれが新聞を見て、疑問に思ったところや気になるところにふせんやマーカーで印をつけ、その後に親子で一緒に読んでみるのはどうでしょうか。事前にテーマやお題を決めておいても良いかもしれません。

子どもは今起きている出来事に触れることで、現実の体験から学ぶ姿勢を自然に身につけられます。日曜日の朝を、楽しく新聞を読む時間にすると良いかもしれませんね。

「あなたが記者ならどう書く?」問いかけで好奇心を刺激

ーー 親子で新聞を読む時、どのように関わると子どもの学びにつながるのでしょうか?

親子で新聞を読む時には、ただ記事を読むのではなく「なぜそこにふせんを貼ったの?」「この書き方はどう思う?」と対話をしながら新聞を見ることで、複雑な現実を理解する視点を少しずつ学べます。

例えば、「記者はなぜこの写真を選んだのかな?」「この記事の意図は何だろう?」「あなたが新聞記者なら何から書く?」と好奇心を刺激する質問をすると、子どもは情報の背景や狙いを考える習慣を身につけられます。子どもが一人で新聞を読む時は、その視点で考えることはあまりありません。だからこそ、この問い掛けが「自分では気づかなかったこと」に目を向けるきっかけになるでしょう。

さらに、「一番大事なことは何だろう?」「何のため、誰のためなんだろうね」といった対話を重ねることでさらに深く、記事を現実の出来事と結びつけて理解する力が育ちます。また「これからどうなると思う?」と未来に視点を広げる問いを投げ掛けると、自分の頭で考える力や想像力が高まります。

こうしたやり取りは、新聞を読む時間を「思考を広げ、自分の頭で考える」時間へと変えていきます。思考を広げることは子どもの世界や未来を広げることにつながります。

日付、場所、記者の署名…具体的な情報で事実を確かめる習慣をつける

新聞には、見出しとリードの関係、フォントの違い、レイアウトの工夫など、情報を効果的に伝える工夫が詰まっています。

紙面には日付や記者の署名、場所など多くの情報が含まれています。「ここに記者の名前があるね」「記者は何がきっかけでこのことを知ったのかな」「記者はこの情報をどこで取材したのかな」といった対話を通じて、記事の裏付けや信頼性を確認する習慣も育てられます。

記事の切り抜きや新聞ポートフォリオ、子ども新聞も活用する

ーー 子どもの年齢に応じて、新聞の活用を工夫するポイントはありますか?

低学年であれば写真や見出しにふせんや印をつけて、それについて会話をしてみましょう。高学年になると記事の背景や原因を一緒に考えることができ、中高生では生成AIの回答や他の新聞の記事と比較しながら自分の意見を持てるようになるでしょう。

こうした自由で広がりのある新聞の活用を通じて、子どもは自然と情報を見極める力や世の中や社会を俯瞰(ふかん)する力を身につけていきます。

また、好きなことや興味を持った記事を切り抜いてファイルにまとめる「新聞ポートフォリオ」を作るのもおすすめです。軸になるのは「自分の関心や考え」です。自分のビジョンを現実に近づけるために、興味を持った記事の切り抜きだけでなく、必要な情報やアイデア、ひらめきのメモなども加えましょう。ポートフォリオは、自分の未来に役立てるために作るものです。進路選択やビジョンの実現に向けて、面接などで自分を表現する際にも活用できます。また、ポートフォリオは自分の関心やビジョンに根拠を与える資料でもあります。どこから得た情報かを示すために、記事の出典や日付を必ず添えることが大切です。

ポートフォリオは自分の関心や成長の記録です。客観的に自分を振り返ることができます。自分の成長を知ることで自尊感情が高まり、自ら学びを深めていく姿勢にもつながるでしょう。

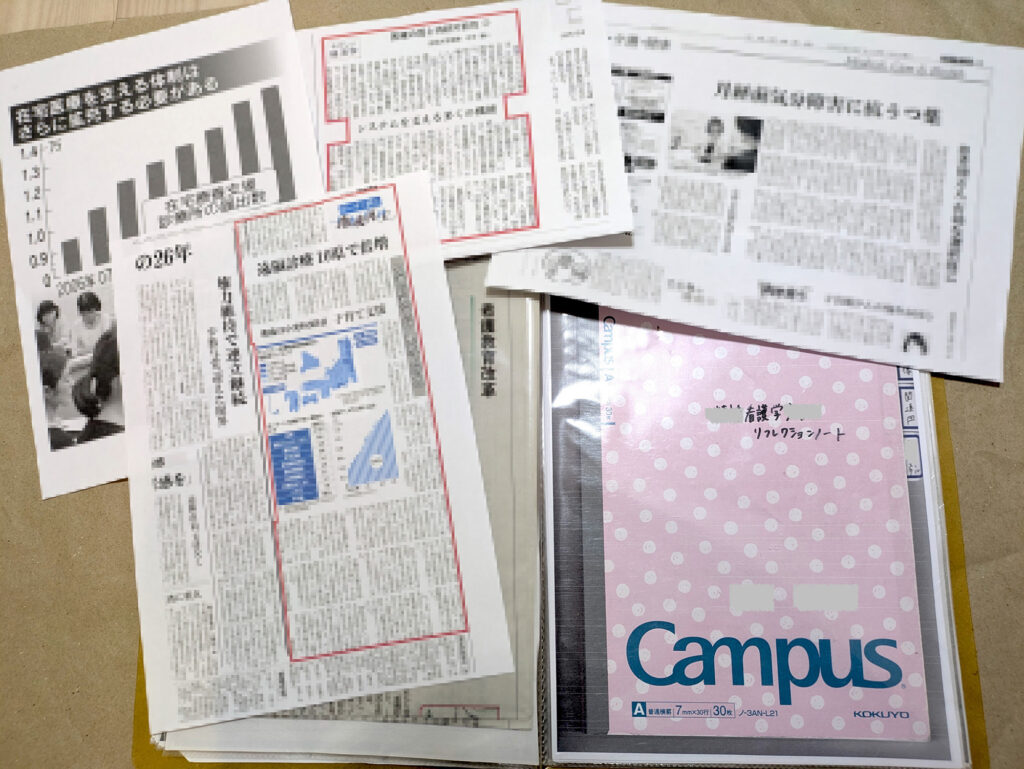

看護学生が作成したポートフォリオ

ーー 鈴木さんは以前、新聞を使った授業を受け持ったことがあるそうですね。

はい。教育現場では新聞を活用した実践がさまざまあります。

例えば、看護学校でのプロジェクト学習で学生にポートフォリオを見せてもらった際、訪問看護や地域医療に関する記事がぎっしりとまとめられていました。記事の大きさや配置から社会でどれほど話題になっているかが視覚的に理解でき、さらに掲載された訪問看護師のインタビューを読むことで、現場のリアルな声に触れることができたようです。

今、入試などでは成績だけでなく本人の関心や探究の成果などに価値をおく「総合型選抜」が重視されているため、この学生の新聞を活用したポートフォリオは、面接官の心を動かすのではないかと思います。

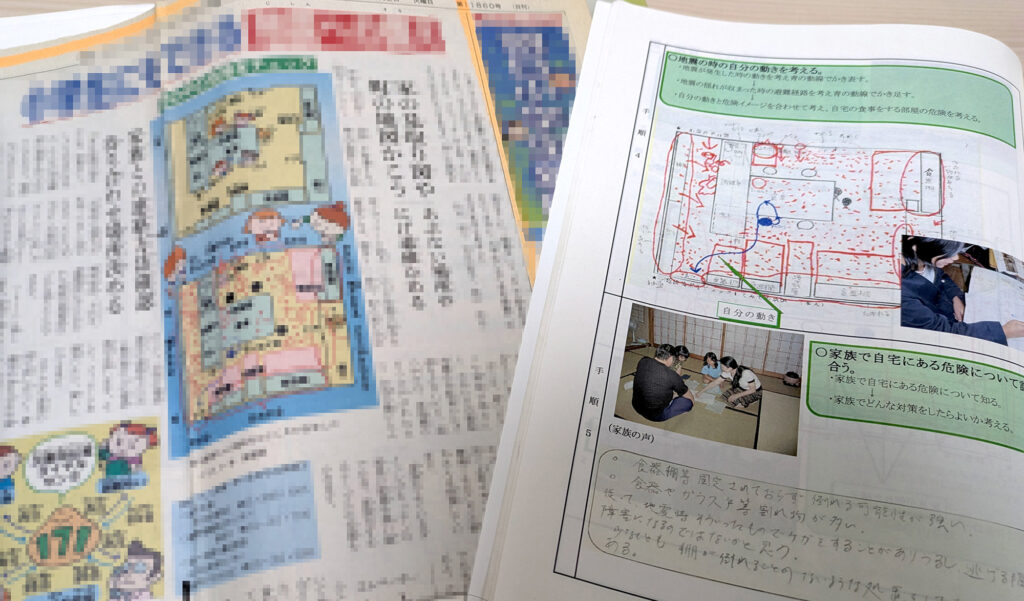

また、小学校でのプロジェクト学習では子ども新聞を使い、家庭内や通学路の防災マップを作成しました。「家の中の平面図に倒れそうなものを書いてみよう」「通学路で危険だと思う場所に印をつけよう」といったワークを通じて、新聞をきっかけに防災を自分ごととして考える機会となりました。新聞は知識を得るだけでなく、現実と結びついた学びを生み出す実践的な教材にもなっているのです。

子ども新聞を活用して作成した防災マップ

子どもと一緒に学び、考え、楽しむ時間がAIリテラシーを高める

AI時代において重要なのは、単に生成AIを正しく使う方法を学ぶことではなく、子どもが幸せに生きる力を育むことにあります。現実を直視しながらビジョンを描き、他者に役立つ成果を生み出す力、そして自分を客観的に見つめる姿勢が求められます。

子どもが生成AIを使う時、あるいは何か行動を起こす時には「何のために?」と問いかけて子どもの主体的な思考を促すと良いでしょう。生成AIを単なる情報収集の道具として使うのではなく、子どもが夢や目標を実現するためのパートナーとして活用することが大切です。

また、新聞を活用して記事を集めたり、自分で新聞を作ったりする経験は、情報を見極める力を育み、子ども自身の興味や才能を発見するきっかけにもなります。親子で対話しながら新聞を読む経験は、生成AIの回答をうのみにせず、自分で考える力を養うトレーニングになります。

子どもと一緒に学び、考え、楽しむ時間こそが「AIリテラシー」を高めます。

シンクタンク未来教育ビジョン代表 鈴木敏恵(すずき・としえ)さん

シンクタンク未来教育ビジョン代表 鈴木敏恵(すずき・としえ)さん

シンクタンク未来教育ビジョン代表。一級建築士・未来教育デザイナー。「意志ある学び」を理念に、プロジェクト学習・ポートフォリオ・対話コーチングを中心とした次世代教育を提唱、自らも実践。教育・医療分野での研修や講演も多数。未来教育関連の著書は47冊以上。ホームページ:https://suzuki-toshie.net/