インターネットやソーシャルメディア(SNS・動画共有サイト)の発達で、誰もが情報を発信できるようになりました。一方で、情報空間にはフェイクニュースや真偽不明の情報があふれています。私たちは、情報と断絶して生きていくことはできません。この記事では、スマートニュースメディア研究所所長の山脇岳志さんに、フェイクニュースの問題点や膨大な情報が押し寄せる中での「情報との上手な付き合い方」について話を聞きました。

目次

フェイクニュースはなぜ急速に拡散されるのか

―― フェイクニュースが社会問題となっています。そもそも、フェイクニュースの持つ問題点とはなんでしょうか。例えば、エイプリルフールで流れるうその情報も「フェイクニュース」ですよね。

スマートニュース メディア研究所所長 山脇 岳志(やまわき・たけし)さん

スマートニュース メディア研究所所長 山脇 岳志(やまわき・たけし)さん

「フェイクニュース」という言葉は、2016年のアメリカ大統領選でトランプ氏が主流メディアを批判する文脈で使ったことでも知られています。定義がばらばらなのですが、ここでは「偽情報・誤情報」という意味で使います。

フェイクニュースと一言で言っても、幅があります。人をだまそうとして「捏造(ねつぞう)」するものから、人の理解を誤った方向に誘導しようとする「ミスリーディング」、そして「冗談」のつもりで作られたものも入ります(7種類に区別しているアメリカのNPOもあります)。

フェイクニュースは新しい問題ではありません。歴史を振り返れば、中世の魔女狩りも含め、フェイクニュースをきっかけに人の命が失われるような恐ろしいことは幾度となく起きています。

驚きや怒りをもたらす情報は拡散されやすい

―― 日本でも、能登半島地震や最近の選挙などでも大量にフェイクニュースが流れて問題となりました。正確な情報が求められる場面であるにも関わらず、なぜフェイクニュースが拡散されやすくなるのでしょうか?

そもそもフェイクニュースは、広がりやすい性質を持つことに注意が必要です。アメリカのマサチューセッツ工科大学の研究によると、2006年から2017年までのX(旧Twitter)の投稿において、虚偽のニュースは真実よりも70%多くリツイートされ、真実のニュースが1500人に届くには虚偽情報の約6倍の時間がかかったと報告されています。

フェイクニュースは、驚きや怒りを与える情報を「創作」しやすいため、拡散されやすくなります。真実というものは、調べていくと事情が複雑だったり実は退屈だったりもします。そうした「複雑なこと」は分かりづらくおもしろみがないことが多いので、拡散が起きづらいのです。

ソーシャルメディアの「収入還元」の仕組みも拡散に拍車

そのように、もともとフェイクニュースは広がりやすい性質を持っていますが、ソーシャルメディアの特性によって拡散しやすくなっています。

まず、ソーシャルメディアは「誰もが情報発信できるツール」のため、発信の数も膨大です。加えて、「広告収益の仕組み」が関係します。ソーシャルメディアの多くは、投稿の閲覧数や再生回数などに応じて、投稿者に収益を還元する仕組みを入れています。そのため、刺激的なタイトルや断片的な内容の方が拡散されやすいのです。虚偽であっても「見られれば良い」という投稿が増えている理由は、この「収益還元」の仕組みが関係しています。

虚偽情報が善意で広がることも

注意したいのは、フェイクニュースが必ずしも人をだまそうという意図で流れているとは限らないことです。新型コロナ感染症が拡大した初期の頃、「ぬるま湯で治る」といった虚偽情報が広まりましたが、「(良い情報だから)人にも教えてあげないと」という気持ちから拡散した人が多かったと言われています。フェイクニュースは、善意で広がることもあります。

では、どういった状況で、フェイクニュースは広がりやすいのでしょうか。戦争や震災時など人々が大きな不安を抱えていたり、社会全体が「分断された状態」の時などは広がりやすいと考えられます。

どんな国でも、政策的・政治的な対立はあります。しかし、対立政党の支持者に対して強い嫌悪感を抱くような「感情的分極化」が起きると、フェイクニュースは広がりやすくなります。敵意が勝ると、いかに「相手を叩きのめすか」が重要となり、真偽が重要ではなくなってしまうのです。現在のアメリカにおける保守(トランプ大統領支持者)とリベラル(民主党支持者)の間にも、「感情的分極化」が見られます。

フェイクニュース規制の難しさ| 表現の自由との関係、ファクトチェックの限界

―― フェイクニュースによる社会的混乱を抑えるために法的な規制を求める声もあります。フェイクニュースは法的に取り締まるべきなのでしょうか。

確かに、規制が必要だという見方もあります。ただ、「表現の自由」を損なうリスクは見逃せません。特に注意しなければならないのは、権力者が自らに不都合な情報を「フェイク」と決めつけ、排除しようとする可能性がある点です。独裁的な国家はもちろん、民主主義国においても国が判断を誤るリスクは避けられず、真偽の基準を国家が決めたり強制すべきではないと考えます。

フェイクニュースによる混乱を深刻なものにしないためには、情報の拡散に大きな役割を果たしているプラットフォーム企業の自助努力が必要ですし、民間の中立的で第三者的な機関が「ファクトチェック」を担うことも重要です。ただ、民間のファクトチェック団体がすべての情報をチェックするのは限界があります。人手や予算といったリソースが不足しているだけでなく、真偽を判定できない「グレーな情報」も多く存在するからです。

信頼できる報道機関や中立的なファクトチェック団体などの力も活用しつつ、情報の受発信を担う私たち一人一人が、情報やメディアとの「上手な付き合い方」、つまりメディアリテラシーを身につけていくことも大事だと思います。

情報との付き合い方|メディアリテラシーを身につけるための三つのポイント

―― どうすれば、情報とうまく付き合えるのでしょうか。

情報とうまく付き合うには、情報拡散にかかわるテクノロジーや人間の「癖」を知ることが重要です。スマートニュースメディア研究所では、メディアリテラシーを身につけるために、三つのポイントを強調しています。

①デジタルメディアのアルゴリズムの特徴を理解する

一つ目は、メディアの仕組みや特徴を理解すること。多くのデジタルメディアでは、ユーザーの関心や過去の行動履歴に応じて表示されるものが最適化される仕組み(アルゴリズム)を利用しています。Google検索結果の表示順や、YouTubeのおすすめ動画、Amazonのおすすめなどがまさにその例です。

アルゴリズムは、情報にあふれる現代社会の中で、その膨大な量の情報に対してフィルターをかけ、手元に届く情報を減らしてくれる、自分好みの情報を効率良く見つけられる、というメリットがあります。一方で、自分好みの情報に囲まれてしまい、視野が狭くなってしまう危険性(フィルターバブル現象)があります。

②全ての情報は「再構成されている」ことを理解する

二つ目は、すべての情報は「再構成されている」と理解すること、です。

私たちは、情報を「そのまま」他の人に伝えることはできません。例えば、自分が観た「おすすめの映画」の内容を、友人に全て伝えることは不可能ですよね。あなたなりの言葉で「切り取り」「再構成」して伝えると思います。ニュース番組も新聞も、放送時間や紙面の都合があるので、情報については「切り取って」しか伝えられません。

③クリティカルシンキング(吟味思考)を身につける

三つ目は、クリティカルシンキングを身につけること、です。

クリティカルシンキングとは、物事を多角的に捉え、論理的に考える力であり、日本語だと「吟味思考」と訳すことが本来の意味に近いです。何かの情報に出合った時に、自分の感情やバイアスに左右されず、常識や前提から疑ってみる、一方向からだけではなく複眼的に熟考する姿勢が大切です。

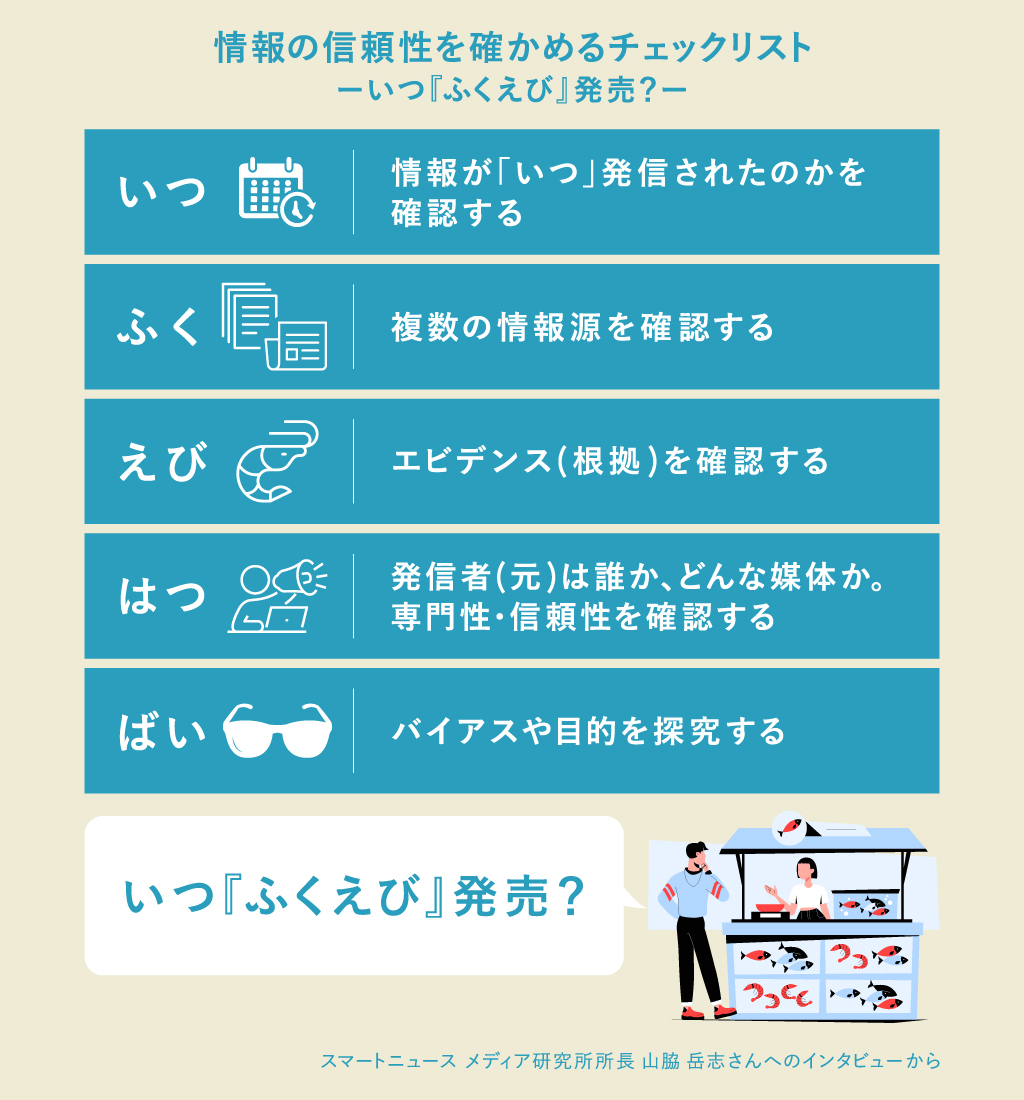

情報の信頼性をチェックするための5項目「いつ『ふくえび』発売」リスト

―― メディアリテラシーを身につけるための三つのポイントは、日常生活の中で、どう実践すれば良いのでしょうか?

まず、一番シンプルな方法は「立ち止まって考えること」です。何かの情報を見て、反射的に他の人に共有するのではなく、一呼吸置いてみる。「これ、本当のことなのかな」と、立ち止まって考えてみることです。

情報に接する際の具体的な視点をまとめたリストがあります。これは、アメリカの図書館協会が大学の授業などで利用されているCRAAPテスト(※)というチェックリストの中から、重要なものを選んで日本語に訳したもので、頭文字を取って「いつ『ふくえび』発売」リストと呼んでいます。内容を紹介していきましょう。

※The CRAAP Test « Evaluating Sources Easily in 2025(https://craaptest.net/)

①情報が「いつ」発信されたのかを確認する

古いニュースや情報が再び拡散され、今起きている出来事のように誤解されるケースも少なくありません。投稿後に内容の更新や訂正が行われていないかもチェックすることが大切です。SNSの投稿では、マスメディアが出した記事のリンクをつけて、それを情報源とするものがありますが、そのリンク先の記事の「発信日」を確認しましょう。それが古いものだった場合、その後に情報が変わっている可能性もあります。

②複数の情報源を確認する

一つの情報源だけでなく、別のソースでもその事実が報じられているか、確認しましょう。複数の情報源で確認(クロスチェック)できれば、その情報の信頼性は高まります。

③エビデンス(根拠)を確認する

その情報の根拠がどんなものなのか、確認しましょう。例えば、科学や医療の分野の場合は、権威あるジャーナル(学術誌)に掲載されていれば、信頼性は高いと言えます。そうしたジャーナルに掲載されるには査読という専門家の厳しいチェックを通る必要があるからです。もし捏造が発覚すれば、論文は撤回され、研究者は信用を失うことになります。

④発信者(元)は誰か、どんな媒体か。専門性・信頼性を確認する

発信元が信頼できるメディアなのか、専門家なのかなどの視点は重要です。たとえ有名な専門家の発言でも、その人が話している内容が本人の専門分野でなければ、信頼性が高いとは言えません。

⑤バイアスや目的を探究する

バイアスとは「思い込み」「偏見」のことを言います。この場合は、情報の「発信者」「受信者」両方のバイアスを考える必要があります。自分がある情報に対して、「正しい」と感じた場合、それが自分自身の好みや政治的傾向(イデオロギー)に影響されていないか、と考えてみる必要があります。また、発信者のバイアスが入っていないか、情報発信の目的は何か、セールス目的ではないか、などを考えてみることです。

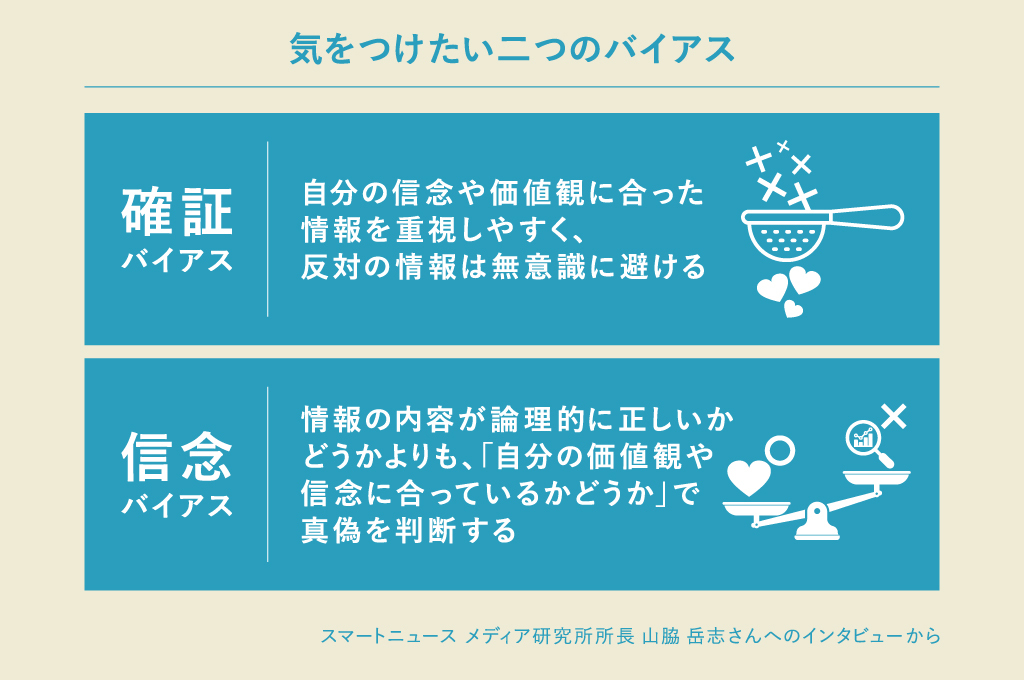

人間の「思考の癖」を知ることも重要

―― 「バイアス」という話が出てきました。いろんなバイアスがあると思いますが、情報と「うまく付き合う」上で、知っておくべきことはありますか。

一つは、確証バイアスですね。自分の信念や価値観に合った情報を重視しやすく、反対の情報は無意識に避ける傾向のことです。また、情報の内容が論理的に正しいかどうかよりも、「自分の価値観や信念に合っているかどうか」で真偽を判断してしまう傾向の信念バイアスもあります。

例えば、「A型は真面目」「B型はマイペース」といった血液型と性格の関係には、科学的な根拠はありません。しかし、こうした言説を「自分の周りにもそんな人がいる」と感じた経験から信じてしまうのは、確証バイアスの一例です。

こうしたバイアスを完全に取り除くことはできません。ただし「自分にもバイアスがあるかもしれない」と自覚するだけでも冷静な視点を保てるようになります。

―― 「ふくえび」リストや、バイアスに注意をしていれば、フェイクニュースを見極められるでしょうか。

残念ながら、どれだけ注意してもすべてのフェイクニュースを見抜くのは不可能です。生成AIの発展で、「ディープフェイク」と言われる見抜きづらい画像や映像も増えていますし、そもそも世の中には、真偽がはっきりしない「グレーな情報」がたくさんあります。そうした情報に対しては、あえて真偽をはっきりさせず、あいまいなままにしておく、という対応も重要です。

上智大学の佐藤卓己教授は、こうした態度を「あいまいさに耐える力」だとして、ネガティブ・リテラシーの概念を提唱しています。情報をすぐにうのみにせず、一旦立ち止まること。むやみに拡散しない姿勢こそが、フェイクニュースの広がりを防ぐための有効な対策といえるでしょう。

新聞は「情報のプロが、その時点でできる限りの確認をしている情報」

―― クリティカルシンキングを使って、情報を吟味して多角的に考えていくことは重要だと思いますが、1人でそれを全て行うのは、かなり大変そうです。

すべての情報に対して「自分の受け止め方は間違っていないだろうか」と検討するのは疲れすぎてしまいますし、すべての情報の真偽を個人で事実確認を行うのも現実的ではありません。そういう意味では、新聞やテレビのニュースといった「情報のプロが、その時点でできる限り事実確認をしている」情報源を活用するのが便利な上、時間の節約にもなります。

マスメディアとソーシャルメディアの情報の確度の違い

マスメディアとソーシャルメディアでは、情報の確度に違いがあります。マスメディアの中でも、私も仕事をしてきた新聞社を例に取りましょう。

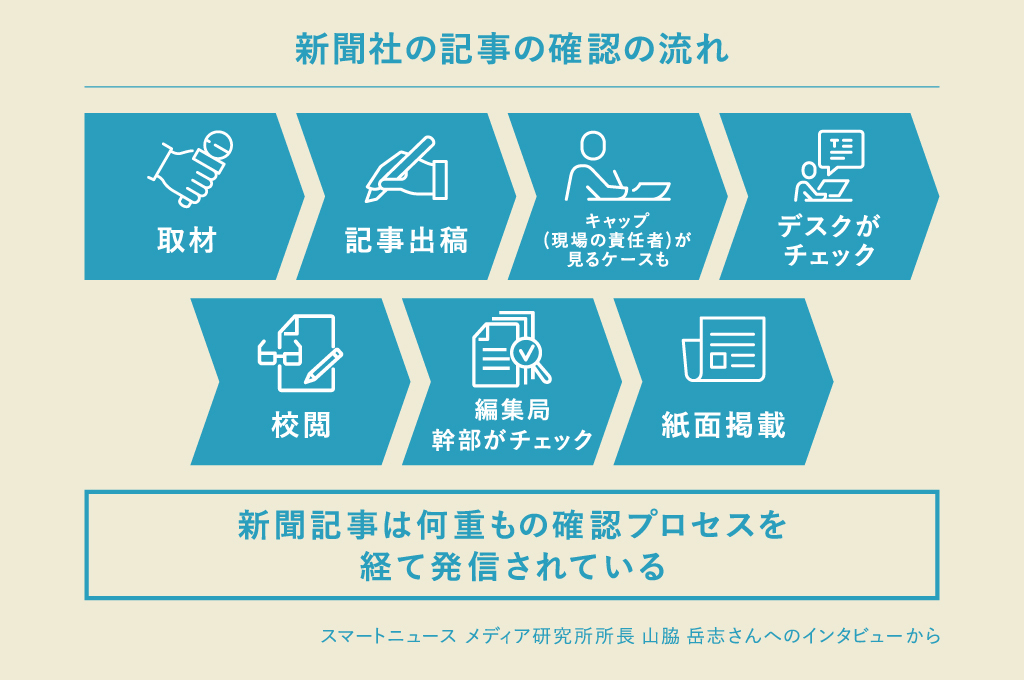

まず記者本人が事実を確認して記事を書きますが、それが実際に紙面になるまでには、上司にあたるキャップやデスクがチェックしたり、校閲チームや編集局幹部もチェックしたりといった何重もの「関門」があります。一言で言えば、人件費などのコストをかけて情報をチェックし、報道しています。また、誤報を防ぐためのチェックシステムを社内に持っています。ただし、その度合いはメディアによって異なり、十分なチェック、裏取りをしていない報道もあることにも注意は必要です。

新聞も人間の集団が作っているものである以上、誤報はあります。災害における死亡者数などが典型ですが、その時点の「事実」が時間がたつにつれて「事実」でなくなってしまうケースもありますので、その時点での「最善の努力」とはなります。また新聞社によって、その報道ぶりに保守的、リベラル的といった価値観やバイアスが顕著に現れるケースもあります。なので、新聞が報じることは「すべて真実だ」と受け止めるのが良いわけではありませんが、誤報を防ぐためのチェックシステムを社内に持っています。誤報を出した場合は、訂正やおわびを出し、新聞社の幹部が処分もしくは更迭されるケースもあります。

一方、ソーシャルメディアで話されたり書かれたりしていることは、必ずしも何重にチェックを受けているわけではなく、事実関係が間違っていたとしても訂正されないケースが大多数です。Xへの投稿にしても、LINEやInstagramのDMにしても、もっと気軽な気持ちで使っている人が多いと思います。もちろん、それぞれの分野の専門家が素晴らしい内容の情報を発信しているケースも多いです。良質の情報もあれば偽情報もあるということで、まさに「玉石混交」だと思います。

UNESCO(国連教育科学文化機関)が2024年8~9月にかけて実施した調査で、世界45の国・地域の500人のデジタルコンテンツクリエーターのうち、62%がソーシャルメディア投稿前に情報の正確性を確認していないことが明らかになりました。ソーシャルメディアで流れている情報は、たとえインフルエンサーと言われる有名人の言説であっても、事実確認をしていないケースが多いのに対して、多くのマスメディアは事実確認の努力をしている点は、基本的な知識として持っていた方が良いと思います。

マスメディアが「報道しない」と判断する理由とは?

―― 「マスコミは意図的に報道すべき情報を隠している」という批判がネット上で見られますが、どう考えれば良いでしょうか。

ソーシャルメディア上で大きな話題になっている情報についてマスメディアが報道しない場合、次のような理由が考えられます。

- 事実確認をした結果、その情報は虚偽であることが判明した

- 事実確認の努力はしたが、裏が取れない(事実確認できない)

- 人権侵害になる恐れがあるので報道できない

といったことです。

他にも、実際に大切なことでも、メディア側や担当記者は大事だとは思わず、そもそも取材をしていないこともあります。ただし、何が「大切なのか」という点にはどうしても主観が入るので、難しいところではあります。

また、テレビでも新聞でも、放送時間や紙面のスペースという枠があり、その中で何を報じるべきかという編集や選択を行っていますから、それが個々人の視聴者・読者の興味や関心と合わないケースは十分あり得ます。

私も記者時代、相当な時間をかけて取材を重ねたにもかかわらず、完全な「裏取り」ができず、記事化を見送ったことが何度もあります。意図的に隠しているわけではなく、記者側も報道したくてもできないケースもたくさんあるのですが、最初の方にお伝えしたように、(しばしば複雑だったり退屈だったりする)「真実」よりも、(本当かどうかわからなくても)「怒り」「驚き」など感情を動かす投稿が拡散しがちなので、実際はそうでなくても「意図的に隠している」といったネガティブな見方の方が拡散しがちなことには注意が必要だと思います。

新聞は情報の「幕の内弁当」|おすすめの読み方

―― 新聞について、おすすめの読み方や活用法はありますか。

新聞は、情報を扱うプロが作った「幕の内弁当」だと考えるとわかりやすいです。日々流れる情報について、さまざまな分野から「これは重要」という情報を、プロの料理人(記者や編集者)が選んで新聞というお弁当箱の中に詰め込んでいます。

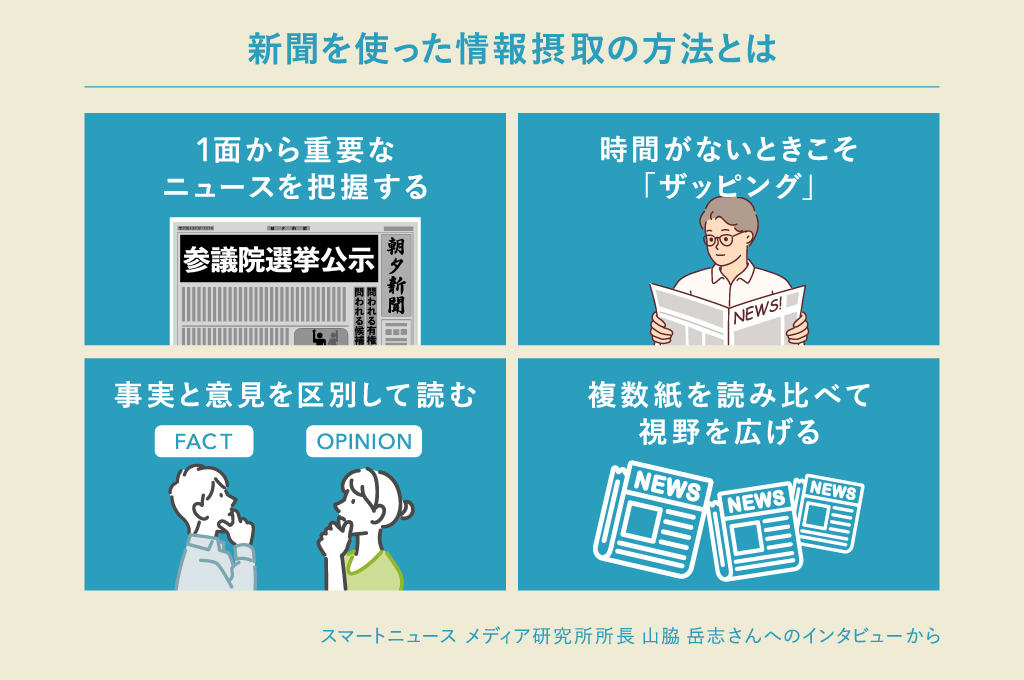

会社にいくと、もっとたくさんの新聞がありますが、私は紙とデジタルあわせて3紙を購読しています。朝は忙しくて読めない日もありますが、時間のある時にまとめて目を通すようにしています。紙の新聞は一覧性が高く、1面(最初のページ)をながめるだけでその日の重要なニュースが直感的に把握できるのが便利です。見出しの大きさや配置から、新聞社が重視するニュースの優先度も読み取れます。

先ほど述べた例えだと、広げられているお弁当のおかずのつまみ食いですね。関心があるところ(おいしそうなところ)を食べていきます。紙面をざっとめくる(お弁当をながめる)だけで、主要な話題をおおまかに押さえることもできます。見出しを追うだけでも、自然とニュースへの感度が高まるでしょう。

新聞は「事実」と「意見」を分けて掲載している点も重要です。ニュース記事は記者の主観をなるべく排除し、公平に事実を伝えるのが基本です。一方、社説は新聞社としての考え、コラムは筆者個人の意見を示しています。最近は、デジタル配信でよりクリックを得るためか、ニュース記事でも記者の主観がかなり入っているものも増えてきました。

記事を読む際には「これは事実か、それとも意見か」を意識するのも良い読み方だと思います。また、全国紙と地方紙、一般紙と経済紙など、異なる新聞を読み比べてみると、「一つの出来事」に対しての伝え方の違いをみることができ、「多角的な視点」の獲得につながります。

フェイクニュースが飛び交う時代を、健全に生き抜くために

私たちは、まさに情報「過多」社会、情報「爆発」社会の中を生きています。ただ、日々、それを実感することは少ないのではないでしょうか。それは、アルゴリズムによって、多くの情報が選別され、手元に届く情報が少なくなっているからです。

一方で、人のアテンションを取りやすいように作られた「フェイクニュース」は、その中でも人の注目を集め、多くの人のスマホやPCの画面に提示されます。

情報との上手な付き合い方のポイントとして紹介した「デジタルメディアのアルゴリズムの特徴を理解する」「全ての情報は〝再構成されている〟ことを理解する」「クリティカルシンキングを身につける」の三つを意識することで、情報との付き合い方が変わってきます。

情報は、私たちの体を作る「食べ物」と似ています。甘いものが好きだからとチョコレートやお菓子ばかり食べていると、健康体ではいられませんよね。情報も同様で、偏った情報や同じような情報ばかりを取り続けることは健全なこととは言えません。やはり、バランス良く情報を摂取することが重要です。

事実確認に力を入れ、さまざまな分野の情報をパッケージとして扱う新聞は、フェイクニュースが氾らんし、アルゴリズムによってフィルターバブルに陥りがちな現代だからこそ、情報の参照点としての意義が高まっていると言えるでしょう。

驚くような、また誰かに話をしたくなるような情報に出合った時は、すぐに拡散したりせず、「誰が、何のために発信しているのか?」を立ち止まって考えてみましょう。その理由がわからない場合は、むやみに拡散したりせず、自分のところに留めておくことも重要です。このように情報との付き合い方を少しずつ見直すことが、この時代を健全に生き抜くための第一歩となります。

スマートニュース メディア研究所所長 山脇 岳志(やまわき・たけし)さん

スマートニュース メディア研究所所長 山脇 岳志(やまわき・たけし)さん

兵庫県出身。京都大学法学部卒。1986年に朝日新聞社に入社し、地方支局や経済部で取材を担当。イギリスのオックスフォード大学客員研究員やワシントン特派員を経て、朝日新聞の別刷り「GLOBE」の創刊に携わり編集長を務めた。ベルリン自由大学上席研究員、アメリカ総局長を歴任後、2020年にスマートニュースメディア研究所の研究主幹、22年所長に就任。メディアリテラシー教育や世論調査の企画・運営などに携わる。著書は「SNS時代のメディアリテラシー」(筑摩書房)、「日本銀行の深層」(講談社)など。