朝礼スピーチ成功のカギは共感を呼ぶネタ選び|話題に困らない情報収集術と上達のコツを紹介

朝礼がある企業では、社員がスピーチすることもよくあります。「何を話せば良いのか」とネタ選びに悩む人もいるでしょう。この記事では、一般社団法人あがり症克服協会代表理事/株式会社スピーチ塾代表取締役の鳥谷朝代さんが、朝礼ネタを探す際のポイントや意識すべき四つのコツを解説します。

目次

朝礼で「おっ!」と思わせるなら新聞。どの年齢層にも響くネタが満載です

朝礼スピーチは「共感を得られる話題」を選ぶとうまくいく

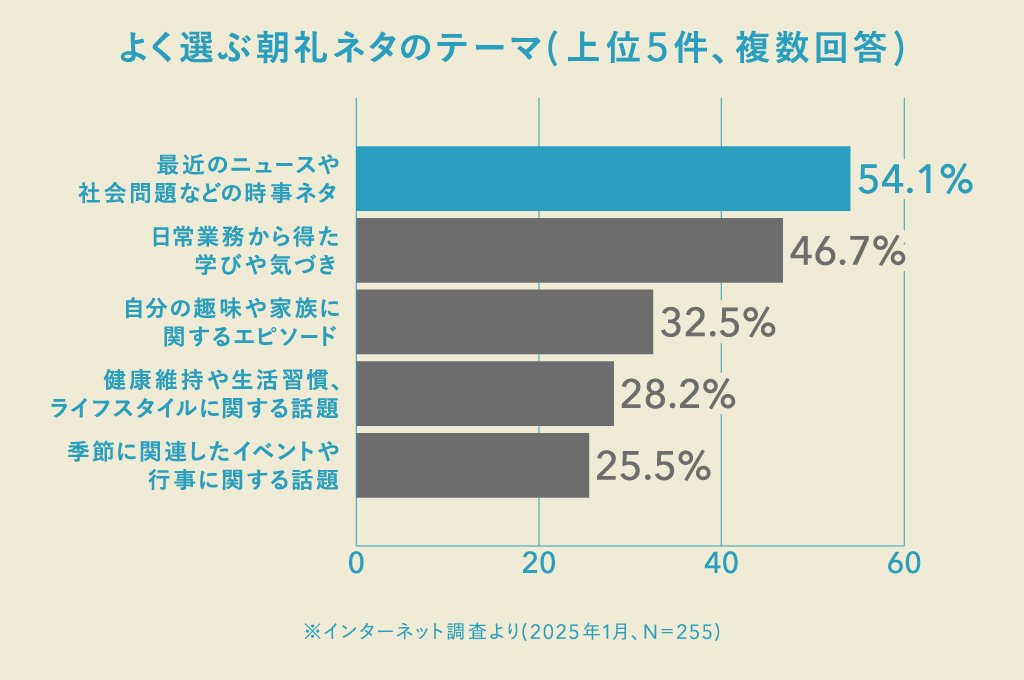

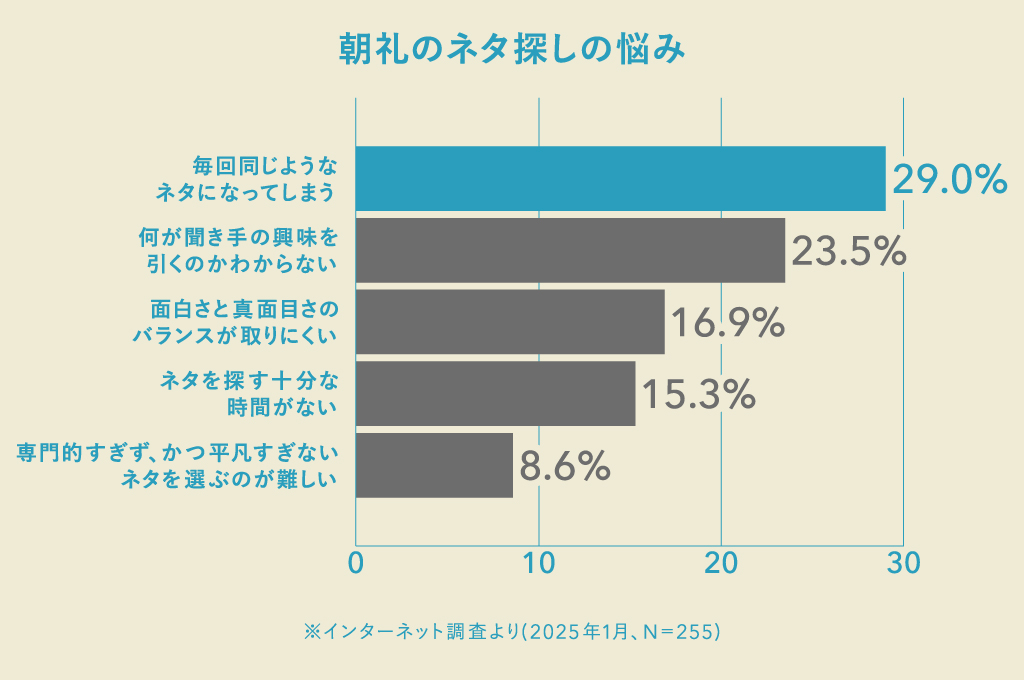

新聞科学研究所は今回、20、30代の会社員255人を対象に「朝礼スピーチ」に関するアンケートを実施しました。どのようなテーマを選ぶことが多いか尋ねたところ、このような結果となりました。

ニュースや社会問題を取り上げる人が54.1%|会社員255人アンケートから

朝礼ネタでよく選ばれているのは「ニュースや社会問題など時事の話題」や「日常業務で得た学びや気づき」でした。趣味や健康など、身近な話題を取り上げるケースも多いようです。

ここからは、どんな話題が朝礼に向いているのかを鳥谷さんに伺います。

一般社団法人あがり症克服協会代表理事/株式会社スピーチ塾代表取締役

一般社団法人あがり症克服協会代表理事/株式会社スピーチ塾代表取締役

鳥谷 朝代(とりたに・あさよ)さん

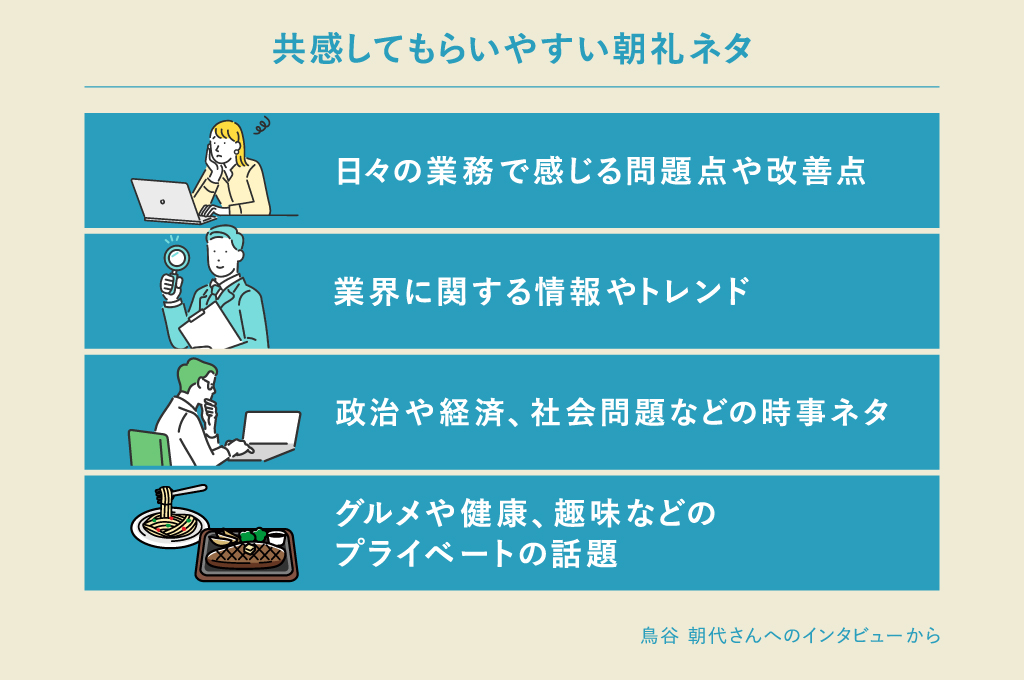

共感を呼びやすいのは実務の話、業界動向、ニュース、趣味

――朝礼スピーチに向いている話題を教えてください。

聞いている人に共感してもらいやすい話題がおすすめです。

例えば「業務」に関することが挙げられます。日々の業務で感じる問題点や改善点、工夫していることや使用しているツールなどを紹介すると、実務にも役立ち、共感されやすいです。

次は自分が働いている「業界」に関することですね。業界紙や専門誌、研修や講演会などで得た情報をネタにするのが良いと思います。これらの話は業務の効率化につながりますし、業界のトレンドも把握できます。

ニュースや時事問題もおすすめです。政治や経済、社会問題など、みんなが気になるトピックを取り上げると幅広い関心が得られます。ただし、犯罪や災害といったネガティブなニュースは、内容が暗くなりすぎないよう扱い方に注意してください。

プライベートな話題も使えます。グルメや健康、趣味など、なるべくポジティブで親しみやすい話をネタにすると良いでしょう。

共感を意識することで「伝える力」が磨ける

――朝礼ネタを選ぶ際に「共感」を意識するのはなぜでしょうか?

「聞き手が共感しやすいかどうか」という観点で朝礼ネタを探すことは、プレゼンや商談で相手の関心を引き、興味を持続させるスキルを磨くことにつながります。プレゼンや商談では自社の商品やサービスを的確に伝える力が必要です。企業も「伝える力」を持つ人材を求めています。

しかし、インターネットやSNSの普及によって、人前で話す機会は減っています。特にコロナ禍に青春時代を過ごした世代は、人と交流する機会が限られ、コミュニケーションスキルが十分に育っていないかもしれません。

定期的に朝礼スピーチに立つことで、人前で話すことに慣れ、自信を持って発言できるようになります。こうしたスキルは日常業務に役立つだけでなく、キャリアにもプラスになるでしょう。

企業が朝礼スピーチを取り入れる四つの目的――情報共有、士気向上、チーム力強化、スキルアップ

――朝礼スピーチは企業が求めるスキルを養う上でも重要なのですね。そもそも、企業が朝礼スピーチを取り入れる狙いはなんでしょうか。

企業が朝礼にスピーチを取り入れる理由は、主に四つです。

まずは「業務連絡や情報共有」が挙げられます。プロジェクトの進行状況や目標に対する進捗度合いなどを共有します。

次に挙げられるのが「社員の士気やモチベーションの向上」「チームワークの強化」です。対面でのコミュニケーションは、一体感が生まれやすいと考えられています。

そして、最後の四つ目に挙げられるのが、先ほど述べた「トークスキルやプレゼンスキルの向上」です。

朝礼スピーチに困らないための三つの習慣

先ほどのアンケートによると、毎回同じようなネタになってしまう、聞き手の興味を引くネタが分からない、といったことに悩んでいる人が多いようです。

ここからは、朝礼スピーチのネタを探しのポイントを鳥谷さんに聞きます。

ーー朝礼スピーチのネタ探しは、どのようなポイントを意識すれば良いのでしょうか?

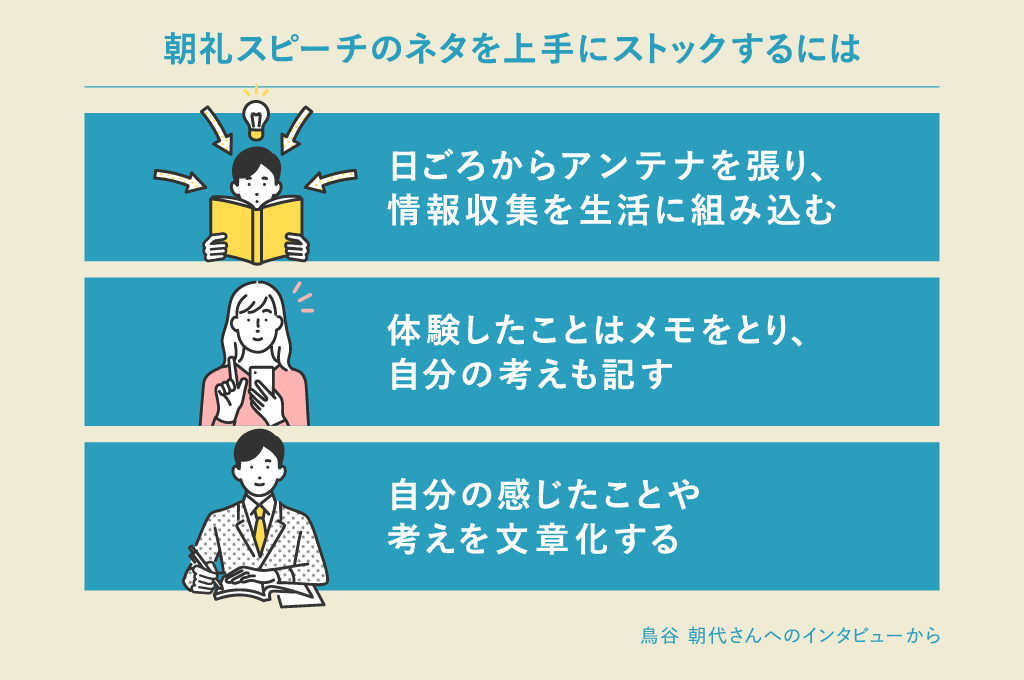

①常にネタ探しの意識を持って情報収集する

朝礼ネタは担当になってから探すのではなく、普段から意識しておくと慌てずに済みます。日常生活の中で「これ、朝礼で話せるかも」という目線で情報を見る癖をつけるのが大切です。

例えば、通勤中にスマホでニュースアプリを確認する、休憩時間に新聞を読むなど、情報収集を生活習慣に組み込むのが良いでしょう。

また、大きな出来事でなくても、自分が面白いと感じたことや感動したエピソードは十分ネタになります。

②ネタになりそうな体験は感想や気づきを添えてメモする

情報は時間が経つほど忘れやすいので、読書や映画鑑賞など朝礼ネタになりそうな体験をしたら、なるべくすぐにメモをとるのが良いでしょう。

メモをとるときは事実だけでなく、自分がそれに対してどう感じたか、どんな気づきがあったのかも一緒に記しておくのがおすすめです。後から振り返ったときに、そのときの自分の考えをしっかり思い出せます。

③文章化して考えを整理する

あとは日ごろから、自分の感じたことや考えを文章化する習慣をつけておくのもポイントです。文章にすることで、頭の中の考えを整理できますし、伝え方を工夫する練習にもなります。

私は20年以上、1日1回はブログやSNSでの発信を続けています。この習慣のおかげで、アイスブレイクなどで急に話を振られたとしても、柔軟に対応しやすくなりました。

スピーチのネタ探しはインプットも大事ですが、それ以上にアウトプットの習慣をつけることが重要だと思います。

新聞は朝礼スピーチに役立つ情報の宝庫

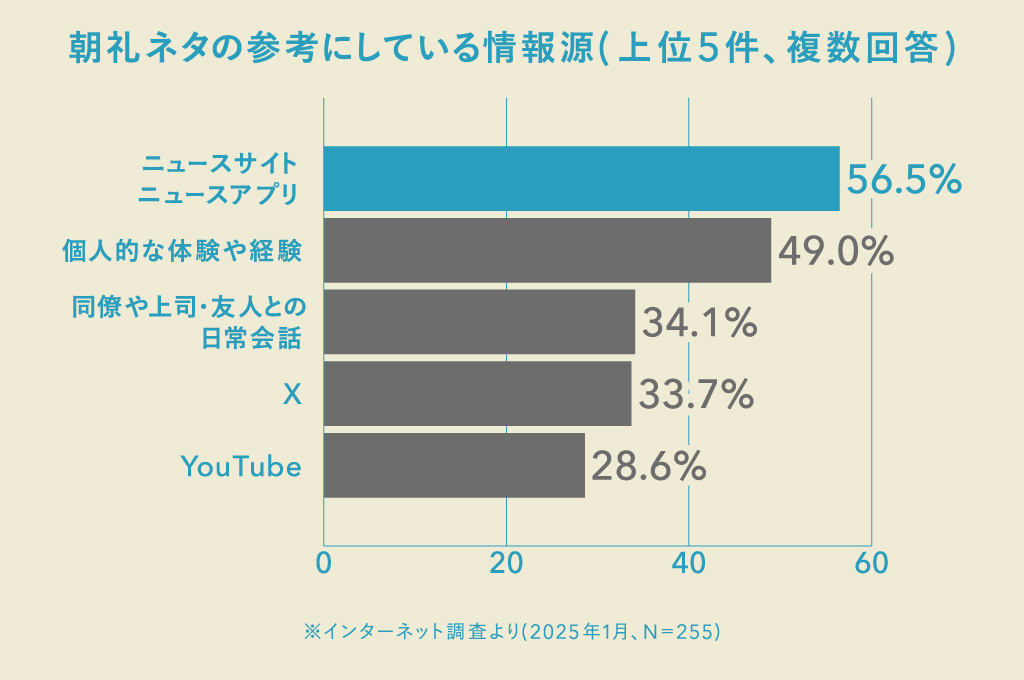

会社員255人を対象にしたアンケートでは、朝礼スピーチのネタ探しにどのような情報を参考にしているのかも尋ねました。

朝礼ネタの情報源として最も多かったのは、ニュースサイトやアプリでした。紙のイメージが強い新聞も、最近はスマホで読めるようになっています。最新情報を手軽に入手できるため、多くの人が活用しているようです。次に多かったのが、個人的な体験や経験です。

また、朝礼ネタの情報源として紙の新聞も根強い人気がありました。紙の新聞を参考にしている人からは次のような声が寄せられています。

- 仕事で時事ネタを多く扱うため精度が重要。新聞なら正確性を担保できる。

- 地域に特化した地方紙は、ネットニュースが取り扱わないネタが見つかる。

- 最新のニュースや話題がいち早く分かり、新たな視点を得られ思考が刺激される。

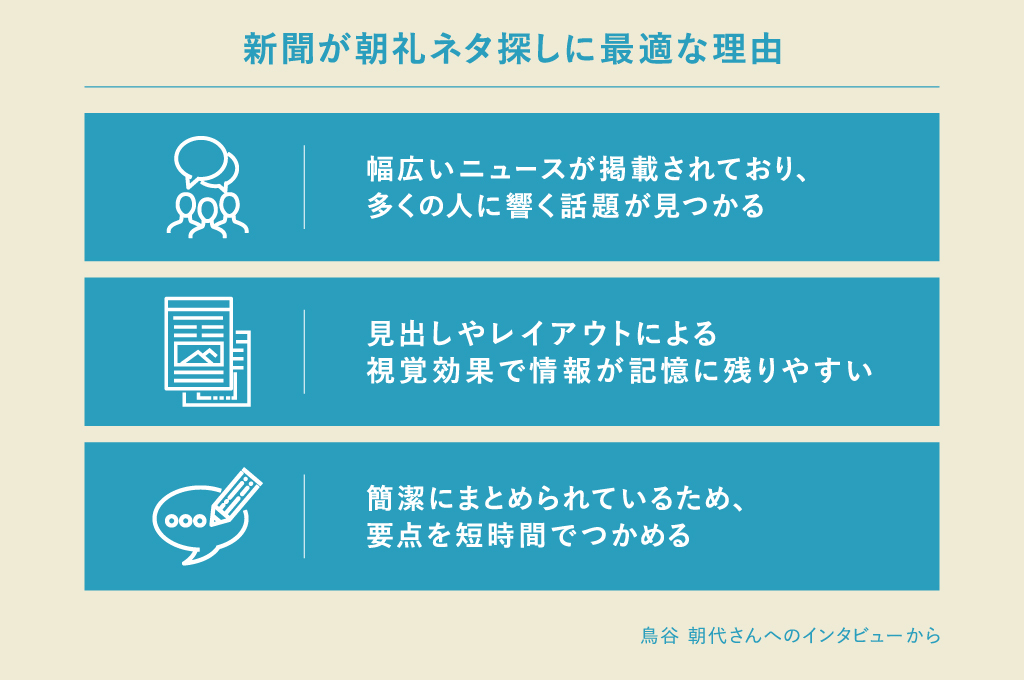

新聞ならどの年齢層にも響く話題が見つかる

――新聞が朝礼ネタの情報源として優れている理由を教えてください。

新聞は政治や経済、スポーツ、エンタメ、地域の話題など最新のニュースが幅広く掲載されているため、どの年齢層にも響く話題を見つけられます。私はかつて市役所秘書課員として市長や市会議員の秘書をしていました。その頃は毎朝各紙に目を通し、スクラップして整理していました。上司もそれをチェックしていて、特に政治や自治体関連のニュース、法改正の動きなどはしっかり読んでいました。

新聞のレイアウトされた情報は記憶に定着しやすい

――そのように新聞を活用していた経験から、紙媒体ならではの良さはどのような点だと考えていますか?

実際に新聞を手に取って読んだ情報は、ネットニュースよりも定着しやすいように感じますね。紙媒体の新聞は、視覚的に強調された文字やレイアウトのおかげで情報が記憶に定着しやすく、ページをめくる行為自体が記憶のプロセスを刺激する効果も期待できます。

ネットニュースにはきちんと裏付けされていない情報も多いですが、新聞の情報は信頼性が高いのも魅力です。

新聞の簡潔な文章から分かりやすく伝える工夫が学べる

――その他に、新聞を活用するメリットがあれば教えてください。

新聞は、企業が社員に求めている「伝える力」を高めるためにもおすすめです。

新聞記事は情報を簡潔に整理し、分かりやすく伝える工夫がされています。朝礼では話す時間が限られているため、「短く、分かりやすく話す」というスキルが求められます。新聞の伝え方から、要点を短時間で捉え、重要なポイントを整理する工夫を学ぶことができます。

「伝える力」を伸ばすためには、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。例えば、新聞で得た情報を朝礼で話すのは、その第一歩となります。短い記事を紹介しながら、要点を整理し、自分の言葉で伝える練習を繰り返すことで、「伝える力」が身につけられます。

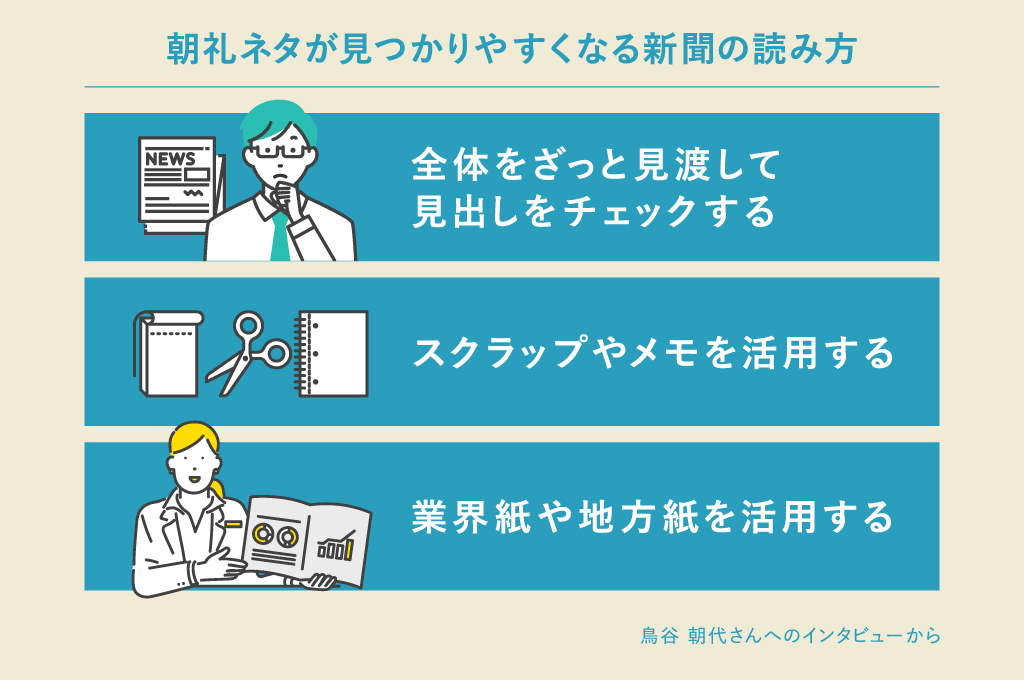

新聞の効果的な読み方|記事のスクラップやメモの活用で情報を整理

――先ほど、朝礼スピーチに新聞が役立つ理由について聞きました。スピーチを成功させるための新聞の効果的な読み方はありますか?

まず、新聞を手に取ったら、全体をざっと見渡して見出しをチェックするのがおすすめです。見出しには記事の要点が凝縮されているので、どの記事が自分にとって必要かを判断する助けになります。

気になる見出しを見つけたら、その記事をしっかりと読み込み、具体的な内容を頭にインプットします。このとき、興味を引く記事をスクラップし、要点をメモに残しておくと良いでしょう。後から見返すことで必要なタイミングで役立てられるだけでなく、知識としても記憶に定着しやすくなります。

――スクラップやメモを取る習慣があると、必要なときに活用できるのは良いですね。

そうなんです。スクラップやメモを取ることで、情報を整理できますし、後から見返すことで新たな発見があります。

また、専門的な情報を得るには業界紙もおすすめです。朝礼スピーチで説得力のある話題として活用できます。一方、地方紙は地域特有の動きや政策、コミュニティーに関する情報を知るのに役立ちます。特に地域密着型のビジネスでは重要な情報源となるでしょう。

もちろん、新聞は朝礼ネタの情報源になるだけでなく、自身の視野も広げてくれます。ぜひ、新聞を読む習慣を身につけてみてください。

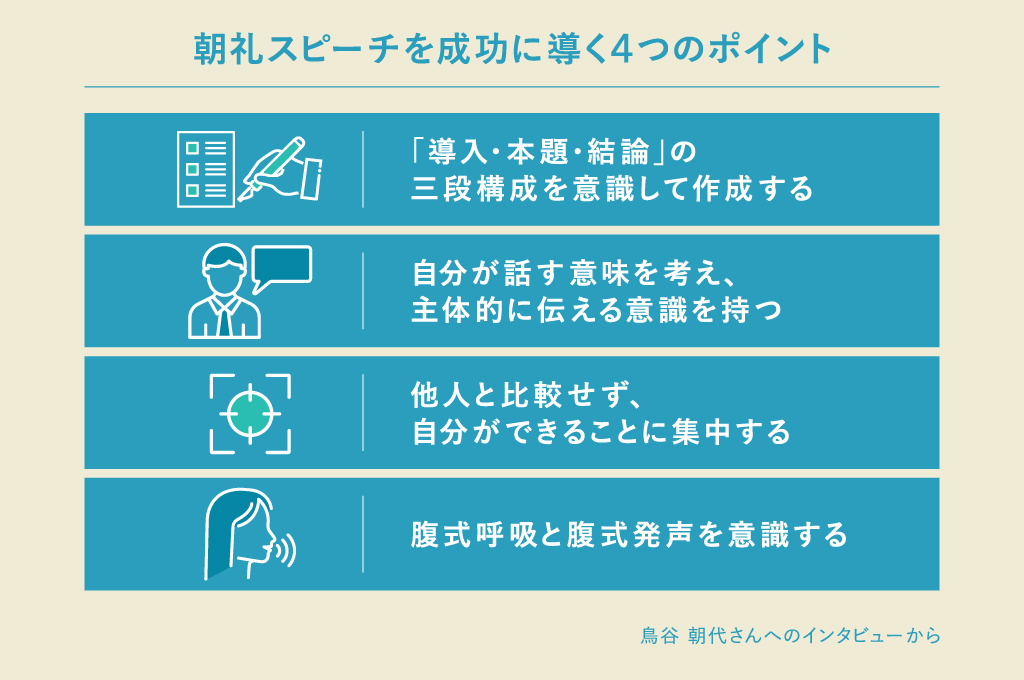

朝礼スピーチを成功させる四つのコツ

――ここまで、朝礼スピーチに必要なインプットを中心に話を聞いてきました。話の組み立て方や話すうえでの心がけ、緊張を克服するための方法などについても教えてください。

①「導入・本題・結論」の三段構成を意識する

スピーチのコツとして、まず意識したいのは三段構成ですね。「導入・本題・結論」の三つに分けて話を組み立てる方法です。

まず、導入でテーマを伝えて、本題で記事の内容を簡潔に要約します。最後に結論で、自分の考えや感想を述べて締めくくります。特に朝礼のような短いスピーチでは、この三段構成を意識するだけで、簡潔で伝わりやすい話ができます。

②自分らしさ、話す意味を意識する

自分らしく話すこと、自分が話す意味を考えることも大事です。朝礼スピーチでは「やらなきゃいけない」「仕方なくやっている」と感じる人が多いと思いますが、そう思うとプレッシャーがかかり、緊張しやすくなります。

でも、自分が話すことで誰かの役に立つ、情報を伝えられると考えると、スピーチの意味が変わってきますよね。前向きな気持ちになり、徐々に緊張も解けていくはずです。自分が話すことの意味を意識しながらスピーチするのが大切です。

③他人と比べず、自分のスピーチに集中する

他人と比較せず、集中することも大切です。例えば、前の人のスピーチが上手だと、不安になり焦ってしまうことがあります。しかし、前の人が落ち着いて見えても、実は心の中では緊張しているかもしれません。「周りは平然としているのに、自分だけが焦っている」と感じても、それは思い込みにすぎないことを理解しましょう。

また、緊張すること自体は決して悪いことではありません。適度な緊張感やプレッシャーは、集中力を高め、スピーチの質を向上させてくれます。緊張を否定するのではなく、それを味方につける意識を持つことが大事です。

④腹式呼吸や腹式発声で自分をコントロールする

緊張は自律神経の働きの乱れによって起こりますが、その中で、自分で唯一コントロールできるのが「呼吸」です。特に腹式呼吸は、深くゆっくりとした呼吸によって自律神経を整える効果があり、緊張を和らげるのに最適です。

また、スピーチ中に声が震える、声が小さいなどの悩みを抱えている場合、腹式発声を取り入れるのも効果的です。ポイントは、お腹を意識して締めながら息を吐き、その流れで声を出すこと。声が安定しやすくなり、自信を持って話せるようになります。

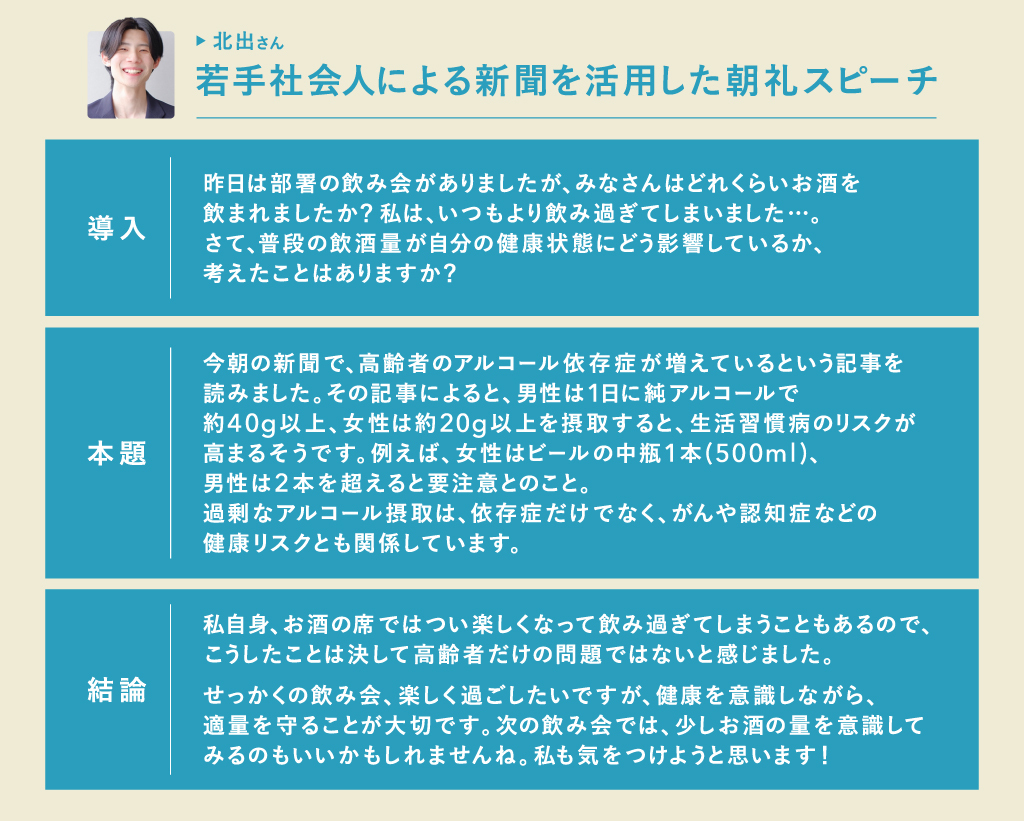

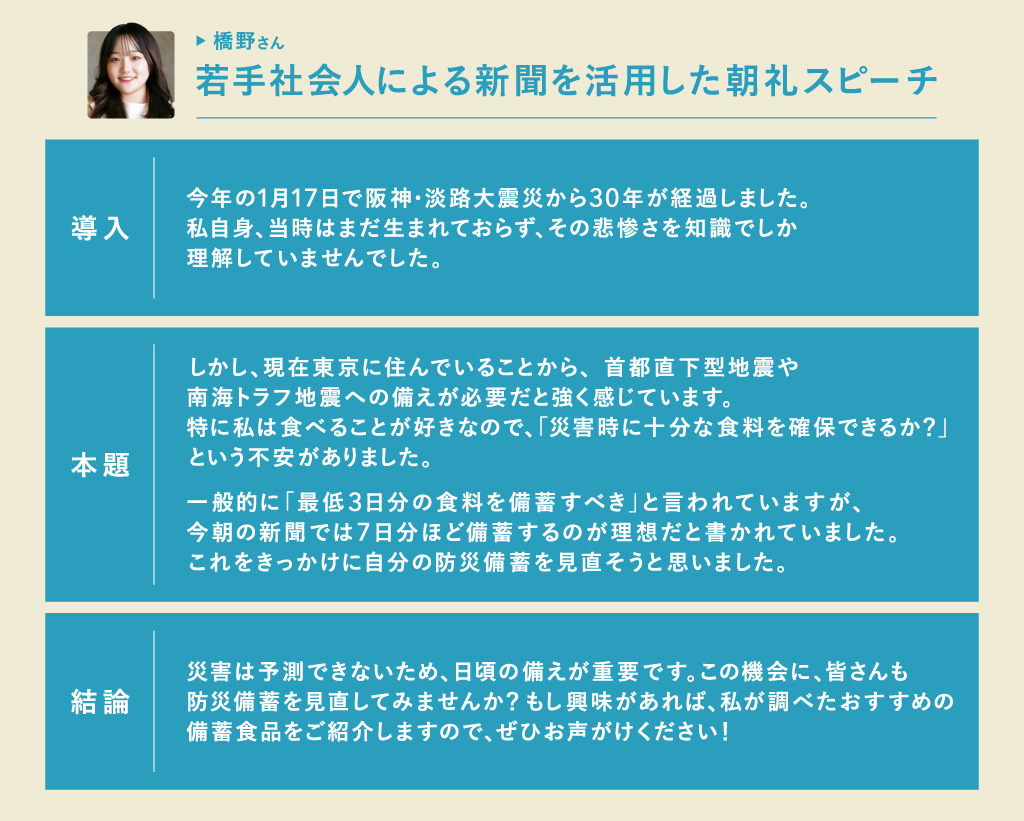

【実践編】社会人2年目の2人が新聞で朝礼ネタ探しに挑戦!

ここからは実践編です。今回、入社2年目の若手社会人2人に朝礼ネタ探しに挑戦してもらいました。さきほど紹介したスピーチを成功させるコツを鳥谷さんに解説してもらい、ネタ探しに着手。トピックは新聞から探してもらいました。制限時間は3分間。時間をかけすぎると、毎日読み続けることが面倒になってしまいます。効率的な情報収集を心掛け、短時間で見つけることに挑戦してもらいました。

アルコール依存症や震災など身近なネタを選択

高齢者のアルコール依存症が増えているという記事が気になりました。最初は高齢者だけの問題かと思いましたが、会社の飲み会など私たちにも関連していると感じました。職場でも飲酒に関する意識を少し考え直す機会になればと思います。

阪神淡路大震災から30年という記事に興味を持ちました。最近、備蓄していた食料を3日分から7日分に増やしてみたんです。この話題を職場で共有することで、同僚にも危機感を持ってもらえればと思いました。

2人とも問い掛けから入り、しっかりと数値や情報を入れ込むなど構成を意識したスピーチになっていますね。テーマも身近なものなので、聞き手の共感も得られると思います。

――今回のスピーチで工夫した点を教えてください。

聞き手に「自分ごと」として捉えてもらえるよう、鳥谷さんから教わった三段構成を意識しながらスピーチを組み立てました。また、聞き取りやすいようにハキハキと落ち着いた話し方をするなど話し方にも気を配り、聴いている人が自分の話を身近に感じられるよう工夫しました。

防災という聞き手側の関心が高いテーマを選び、自分が特に興味を持っている「食料備蓄」に内容を絞りました。

若手社会人が感じた新聞の魅力――ネット記事よりスムーズに読める、見出しが誇張されていない

――2人は普段から会社で朝礼スピーチをする機会があり、新聞のネット記事やSNSなどでネタ探しされているそうですね。今回は紙の新聞を使ってみましたが、いかがでしたか?

SNSでは、自分の興味や関心に沿った情報ばかりが表示されやすく、どうしても視野が狭くなりがちです。その点、新聞は社会・経済・文化など多岐にわたる分野を網羅しており、信頼性の高い情報を幅広く得られるのが魅力だと感じています。

また、SNSではタイトルが実際の内容とかけ離れているケースも少なくありません。クリックを誘うために誇張されたタイトルがつけられており、読んでみると「思っていた内容とは違った」と感じることがよくあります。一方、新聞は見出しが記事の要点を的確に表しており、内容としっかり一致しているため、信頼できます。

新聞は見出しを読むだけで記事の大枠がつかめる構成になっている点が便利だと思います。全文を読まなくても、リード文を読めばだいたいの内容が分かるので、効率よく情報収集できます。また、紙面には写真や図がバランスよく配置されており、視覚的に理解しやすいのも良いですよね。

加えて、新聞の紙面は、ネット記事よりもスムーズに読めると感じました。ネット記事では、ページを切り替える際にクリックが必要だったり、途中で広告が表示されたりします。その点、新聞の紙面はまとまった情報が一目で分かるため、ストレスなく読み進められました。

聞き手の共感を呼ぶトピックを意識した情報収集で朝礼スピーチを成功させよう

企業が若手社員に朝礼スピーチを求める背景には、情報共有、モチベーションアップ、チームワーク強化、伝える力の向上といった狙いがあります。伝える力は、社内外のコミュニケーションを円滑にし、日々の業務で成果を上げるためにも欠かせない重要な要素です。

朝礼スピーチのネタを探すには、日常の体験から得た気づきに敏感になることが大切です。興味を持った話題や業務での学びをメモし、文章化する習慣をつけましょう。

どんな年代の相手にも響く話題が載っている新聞は、朝礼ネタを探すのに最適なツールです。新聞の簡潔で整理された記事に触れることで、分かりやすく伝えるための工夫も学べます。朝礼スピーチに悩んでいる方は、ぜひ今回紹介した方法を試してみてください。

一般社団法人あがり症克服協会代表理事/株式会社スピーチ塾代表取締役

一般社団法人あがり症克服協会代表理事/株式会社スピーチ塾代表取締役

鳥谷 朝代(とりたに・あさよ)さん

中学生の時、国語の音読で声が震えたのがきっかけで極度のあがり症になる。市役所で市長秘書や教育委員会職員などを務めるも休職。役所を辞める覚悟をしていた頃に話し方講座と出合い、17年間のあがり症を克服。市役所を退職し、2014年に一般社団法人あがり症克服協会を設立。全国各地の学校、企業で年間200回以上講演し、受講生は延べ7万人を超える。

<調査概要>

【調査手法】インターネットアンケート

【調査対象】20、30代の会社員で朝礼スピーチをする機会がある人

【調査期間】2025年1月9日~19日

【回答者数】255人