生活&育児に役立つ2023年05月30日

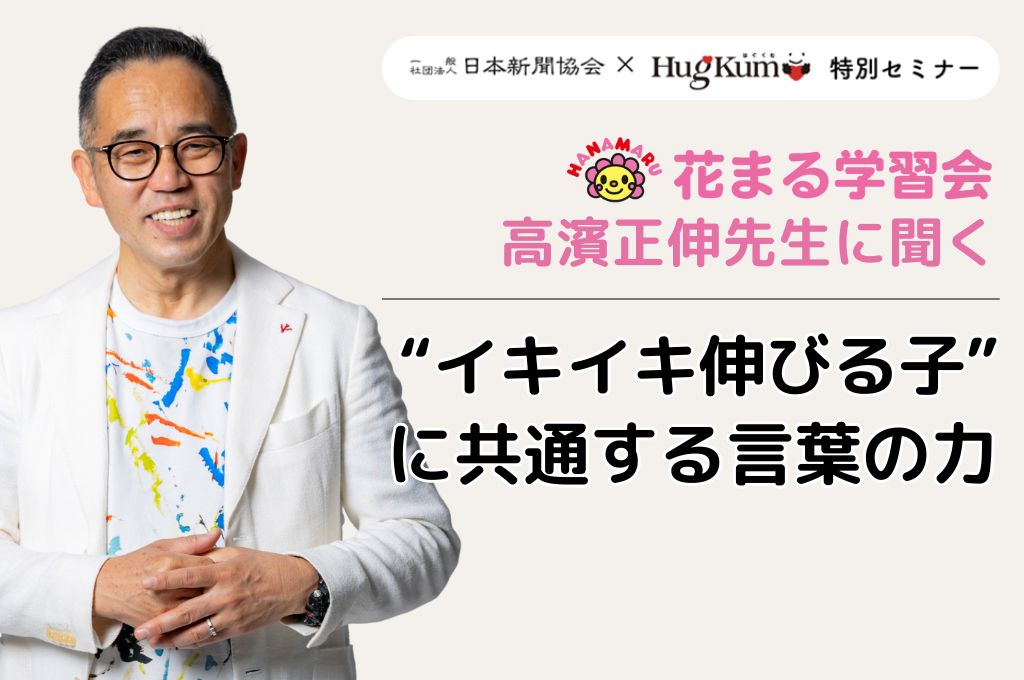

【花まる学習会・高濱先生に聞く】イキイキと伸びる子に共通している“言葉の力” 新聞活用メソッドも大公開!

約30年にわたり、小学生を中心とした学習教室「花まる学習会」を運営してきた高濱正伸さん。多くの子どもと接する中で、イキイキと伸びる子に共通するのは “言葉の力” が親子共に優れていることだそうです。知らない言葉をすぐに調べたり、子どもの言い間違いをきちんと直してあげたり・・・。成長に応じた子どもとの向き合い方や学びの習慣について、高濱さんが日本新聞協会×HugKum特別セミナー(2023年2月)で語りました。イベントレポートをご紹介します。

記事はこちら → https://hugkum.sho.jp/special/467283